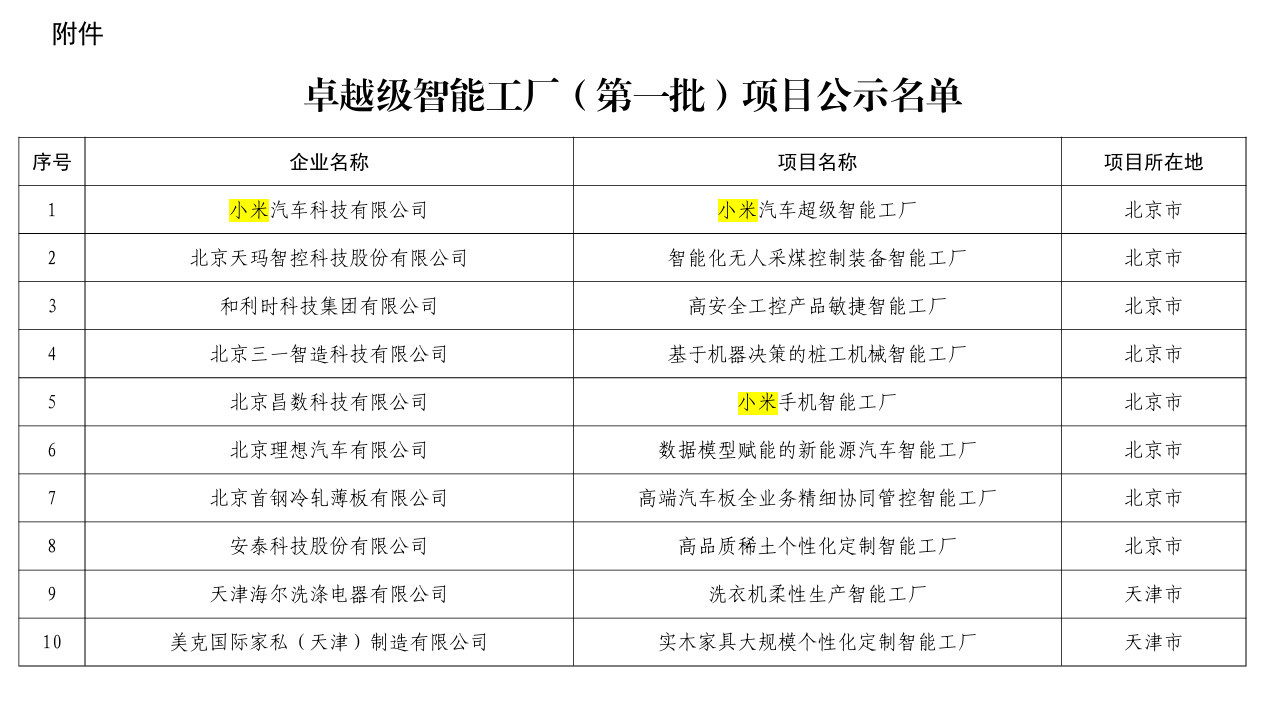

小米汽车SU7订单海量,交付周期排到2026年,很多人都不理解为啥不赶紧扩产,怀疑是在搞“饥饿营销”。像SU7发布首日锁单88898台,YU7 3分钟大定突破20万台。不过,小米也没干坐着。 小米集团计划扩大北京第二座电动汽车生产工厂规模。之前投资8.42亿买53公顷地建的工厂,原计划今年投产,年产能15万辆。但SU7供不应求,11个月销量超32万台,还有大量订单等着。所以决定纳入相邻约52公顷地块扩建。而且小米把2025年交付目标从30万台提到35万台,看来还是有满足市场需求的决心。 小米SU7订单爆棚却产能告急:扩建工厂为何成"慢动作"? “等车32周仍未提车”“新增订单排到明年”,小米SU7的交付焦虑正在蔓延。截至2025年3月,这款车型累计订单突破36万台,而交付量仅18万台,供需缺口直接引发质疑:面对海量订单,小米为何不加速扩建工厂?看似“迷之操作”的背后,藏着跨界造车的复杂考题与产业规律的必然制约。 产能困局的核心并非小米毫无动作,而是汽车制造的重资产属性注定扩产难有“加速度”。小米并非未布局工厂建设,北京亦庄一期工厂设计年产能15万辆,通过双班生产优化后实际产能已接近28万辆,产线利用率达200%。二期工厂更提前至2024年9月动工,2025年6月竣工后,两座工厂合计额定产能达30万辆,9月已实现月产超4万台的突破。但汽车工厂从奠基到投产需经历设备安装、工艺调试、资质验收等流程,周期通常长达18-24个月,即便小米将二期建设压缩至9个月,仍难追上订单增长速度。 供应链的“牵一发而动全身”更让扩产步履维艰。小米初期依赖单一供应商体系,宁德时代的电池、汇川电驱的电机等关键部件曾多次出现短缺。汽车生产如同精密咬合的齿轮,仅靠车企扩建厂房远远不够——供应商需同步升级产能,仅电池供应商新建产线就需百亿级投资与两年以上周期。2025年全球动力电池需求激增至1330GWh,供应链整体承压下,小米即便自建电池Pack产线,仍难完全规避零部件制约。此外,9月初的运输限制与喷漆工序管控,也曾导致成品车积压停车场无法交付,加剧了用户焦虑。 从代工到自主的转型阵痛,进一步延缓了产能释放节奏。小米造车初期依赖北汽代工获取市场准入,2024年7月才正式取得独立造车资质,尾标从“北京小米”改为纯“小米”的细节,正是其摆脱代工的标志。代工模式虽让小米快速切入市场,却丧失了产能主导权,等到2024年3月自建超级工厂揭幕时,已错过订单爆发初期的扩产窗口。相比之下,比亚迪凭借垂直整合的供应链体系,能快速匹配产能与需求,而小米作为新玩家,供应链议价能力与协同效率仍有差距。 更关键的是,小米在平衡短期交付与长期战略。盲目扩产可能重蹈威马覆辙——后者因激进建厂导致资金链断裂,而小米通过精细化规划控制风险:二期投产后推进三期工厂建设,2025年6月已竞得工业用地,2026年投产后北京基地总产能将突破80万辆。这种阶梯式扩产既避免了重资产压力,又为SU7 Ultra、YU7等新车型预留产能。同时,自建工厂带来的成本优势已显现,自产后单车成本下降,毛利率飙升至23.2%,为后续扩产积累了资金基础。 如今,小米的产能爬坡已进入关键阶段。二期工厂10月产能突破5万台,11月交付量有望冲击6万台,三期工厂更将彻底解决供需矛盾。这场产能攻坚战的背后,是科技公司跨界汽车行业的必经之路——既要承受订单爆发的甜蜜负担,更要敬畏制造业的客观规律。对于等待提车的用户而言,当下的等待,本质上是对小米从“代工新手”到“制造玩家”转型的必经考验。

![小米17ProMax的销量预言家只有一位……那就是……[墨镜]](http://image.uczzd.cn/4593208837936895379.jpg?id=0)