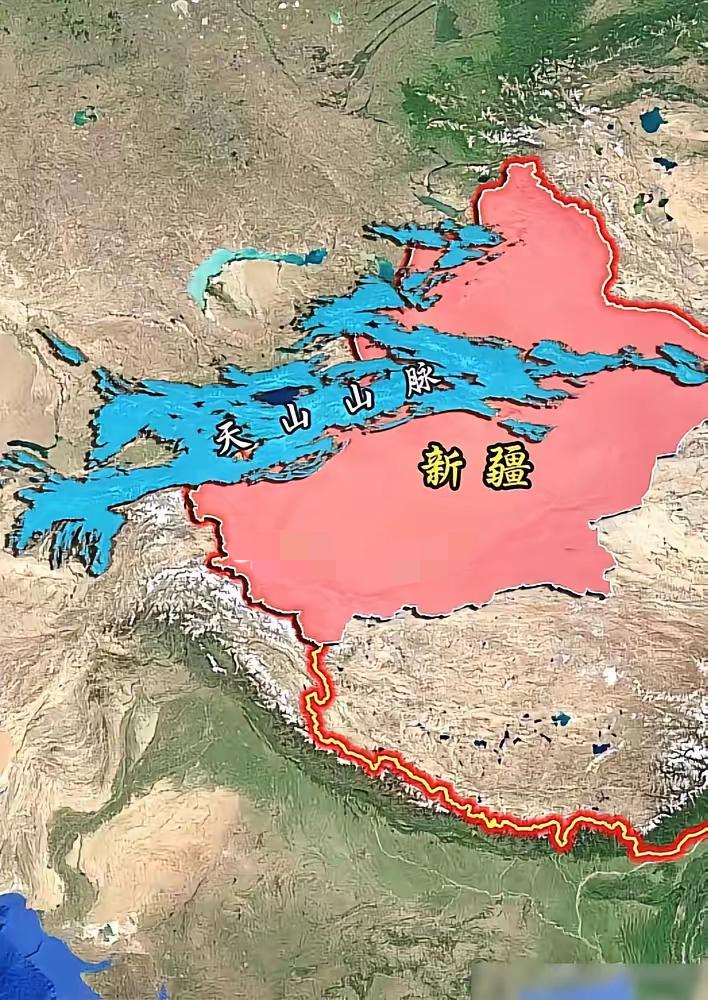

美国万万没想到,中国竟然斥巨资在西藏秘密进行了的大型工程,历时十余年在西藏这片不毛之地,建起了一座比三峡还高的“巨型充电宝”! 很多人对西藏的印象还停留在雪山草原,觉得这里除了风光壮美,就是地质复杂、气候恶劣,根本不具备搞大型工程的条件,可中国偏偏选在这样的地方动手,而且瞄准的是最难啃的储能硬骨头。 这座藏在雪域深处的“充电宝”,核心是羊卓雍湖抽水蓄能电站,它的厂区建在海拔3600米的地方,不光是中国水头最高的抽水蓄能电站,更是当时世界上海拔最高的同类工程。光这海拔高度,就比三峡大坝的坝顶高程高出了近3000米,说它“比三峡还高”一点不夸张。 要在这样的地方建电站,第一步就得跟老天爷较劲,西藏的高海拔意味着氧气含量只有平原的60%左右,施工人员刚到工地就得先过“高反关”,头疼胸闷是家常便饭,稍微动一动就喘得不行。 可建设者们没退路,毕竟电站要利用羊卓雍湖与雅鲁藏布江之间840多米的天然落差发电,这个独特的地理条件全世界都找不出几个,再难也得啃下来。 他们带着氧气瓶作业,冬天顶着零下十几度的严寒浇筑混凝土,夏天还要防着突如其来的暴雨和滑坡,光是前期的地质勘测就做了上千份报告,每一步都走得小心翼翼。 更绝的是电站的运作逻辑,完美诠释了“充电宝”的精髓,夏天西藏的太阳能、水能相对富余,电网用不完的电就会被用来抽水,把雅鲁藏布江的水抽到海拔更高的羊卓雍湖里存起来。 到了冬天用电高峰,或者遇到极端天气导致发电不稳定的时候,湖里的水再顺着引水隧洞冲下去,推动水轮机组发电,瞬间就能给电网补能。这种“削峰填谷”的本事,让拉萨、日喀则这些地方的居民再也不用怕冬天突然停电,连需要持续用电的企业都能安心生产。 美国一直觉得自己在储能领域掌握着话语权,尤其在高海拔地区的工程技术上更是自信满满,他们压根没料到,中国能在西藏破解这么多技术难题。 羊湖电站的引水隧洞要穿过复杂的岩层,时不时会遇到岩爆和渗水,建设者们专门研发了微震监测技术,把预警精度做到了厘米级,硬生生在山体里挖出了平顺的通道。 而且为了保护脆弱的高原生态,施工时特意把表层土壤小心剥离保存,完工后再原样复原,连植被都要重新种回去,这种生态保护力度,在大型工程里极为少见。 这座“充电宝”的价值,早超出了单纯供电的范畴,西藏的清洁能源其实很丰富,像那曲的光伏电站、八宿的风电场,每年能发大量绿电,但风能太阳能有个通病,不稳定,风大的时候电用不完,没风没太阳的时候又不够用。 有了羊湖电站这个“大充电宝”,就能把这些富余的电能存起来,等需要的时候再释放,相当于给西藏的清洁能源装了个“稳定器”。 现在那曲市又建了达嘎普独立构网型储能电站,100兆瓦的装机容量每天能供电40多万度,和羊湖电站形成互补,让羌塘草原上的家家户户都能24小时用上稳定电。 更让美国意外的是,这个工程藏着中国的能源战略大棋局,西藏地处西南边陲,过去因为电力不足,发展一直受限制,如今有了这些“充电宝”,不光能满足本地需求,未来还能通过电网和“西电东送”通道衔接,把高原的清洁电能送到更广阔的地区。 而且20年生命周期里,光羊湖电站就能输送数十亿千瓦时的清洁电,相当于节约了上百万吨标准煤,减少的二氧化碳排放更是惊人,这恰好踩中了全球能源转型的节奏。 最打脸的是,美国曾断言西藏搞不了大型储能工程,觉得这里的生态和地质条件就是“天然禁区”,可中国用十余年的实践证明,所谓的禁区只是没找到正确的方法。从羊湖电站的建成投产,到达嘎普储能电站的并网送电,每一步都在刷新世界对高原基建的认知。 这些建设者们带着氧气罐、顶着暴风雪干活,不是为了争什么虚名,而是真的想让西藏的发展更有底气,让清洁能源惠及更多人。 现在这座“巨型充电宝”还在稳定运转,它不光照亮了雪域高原的夜晚,更让世界看到了中国在能源领域的硬实力。 美国或许到现在还没完全想明白,为什么中国能在他们认为的“不毛之地”造出这样的奇迹,答案其实很简单,那就是不服输的韧劲和长远的战略眼光,这种力量,从来都不是靠空谈就能拥有的。