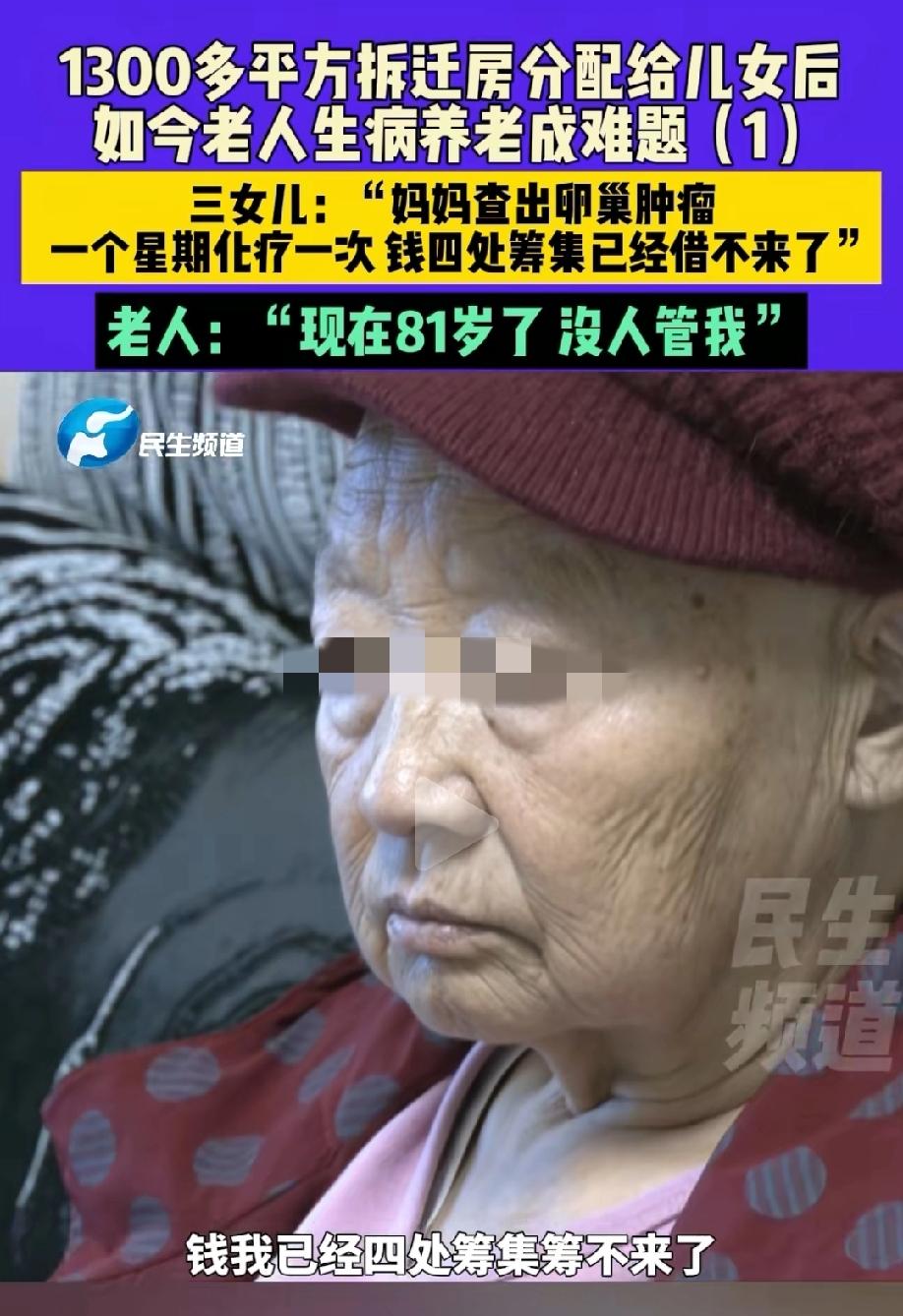

河南郑州,老太太把1300多平的拆迁房全部给了儿子,并约定和儿子一起生活,不料,拆迁房下来后,儿子对她不管不问,老太太只能和小女儿一起生活十几年。 后来,老太太查出卵巢肿瘤,一个月需要化疗三四次,小女儿四处筹钱帮助治疗,儿子却一毛钱不给,连法院要求按月支付的600元赡养费都不给。 这事还得从十几年前说。当时郑州迎来城中村改造,卢老太家老宅拆迁分得1300多平安置房。想着“养儿防老”的传统,老人家二话没说就把所有房产登记在儿子名下。 她仍清晰忆起彼时,儿子拍着胸脯,信誓旦旦道:“妈,往后您便与我同住,儿定会为您养老送终!””这句承诺让老人安心地把一辈子的积蓄都交给了儿子。 可房子一分下来,情况就变了。儿子一家搬进了新房,对老母亲的态度却一天比一天冷淡。起初还找各种借口推脱,后来干脆连门都不让进了。 无奈之下,卢老太只好搬去与小女儿同住,这一住就是十几年。小女儿家境本不富裕,但看着年迈的母亲无家可归,还是咬牙接下了这个担子。 日子本来就这么凑合过着,直到卢老太被确诊患有卵巢肿瘤,每个月需要接受三到四次化疗,巨额医疗费让这个本已艰难的家庭雪上加霜。 小女儿四处借钱为母亲治病,而儿子那边却像没事人一样,连个问候的电话都没有。 卢老太鼓起勇气去找儿媳商量,儿媳却倒苦水说家里有两个孩子上学,拆迁房用来还债后只剩一套自住,实在拿不出钱。她甚至还提出让两个女儿和儿子家轮流照顾老人,一家一个月。 同样在郑州,还有一对结婚60年的“钻石婚”老夫妻,因为905平方米安置房的分配问题对簿公堂,第三次起诉离婚。本是安享晚年的年纪,却为房产争执不休,让人唏嘘。 法律对赡养问题有明确规定。《老年人权益保障法》要求子女履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务。 《民法典》也规定,成年子女对缺乏劳动能力或生活困难的父母有给付赡养费的义务。但法律可以判决赡养费数额,却判决不了亲情与关爱。 拆迁改造本是为了改善群众生活环境的好事,但在利益面前,一些人的亲情观念却悄然变质。 就像郑州高新区那对聋哑人夫妇的案件,一家人因为三套安置房的分配闹得不可开交,最后不得不通过“抓阄”这种方式来解决问题。 在郑州外运公司家属院的拆迁纠纷中,甚至有业主的防盗门被深夜拆掉,生活用电被切断。利益面前,人与人之间的关系变得如此脆弱。 俗话说“百善孝为先”,孝敬父母是中华民族几千年的传统美德。但在今天这个快节奏的社会,这种美德正面临着严峻挑战。 就像那位主审赡养案件的法官所说:“老人并非希望用法律去惩罚子女,老人要的其实是子女的关心。” 对于年迈的父母而言,子女的陪伴比金钱更重要。 在卢老太的案件中,令人欣慰的是小女儿始终没有放弃年迈的母亲。即使自己经济拮据,也想方设法为母亲治病。这种无私的爱,与儿子的冷漠形成了鲜明对比。 其实,孝敬父母不仅是法律义务,更是一种情感回报。父母把我们养育成人,付出了毕生心血,当我们长大成人,他们却已年老体衰。这时正是我们回报养育之恩的时候。 人生在世,谁都有老去的一天。今天我们如何对待年迈的父母,明天我们的子女就可能如何对待我们。 在利益面前,亲情不能缺席;在困难面前,责任不能回避。 希望卢老太的遭遇能引起社会反思,也希望每一个子女都能珍惜与父母相处的时光。 毕竟,父母在,人生尚有来处;父母去,人生只剩归途。 不要等到“子欲养而亲不待”时,才追悔莫及。 参考资料:88岁老太拉扯8子女无人赡养 拆迁款被儿子领走——中国江苏网