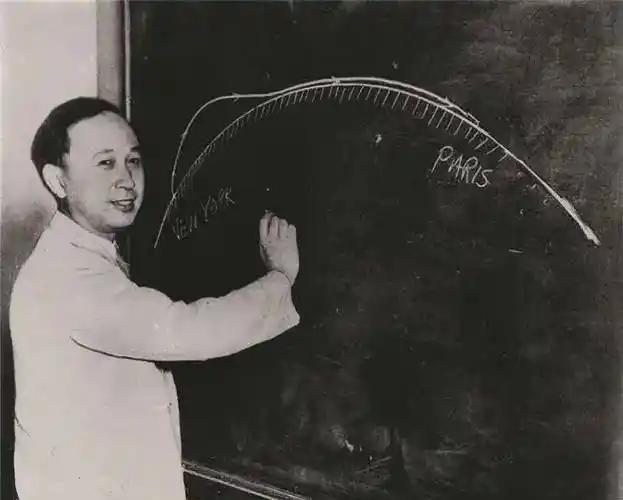

天才为什么不适合当老师?来看看钱学森和袁隆平等天才和学生们的故事,就自然有答案了。 1970年代末,北京航天学院里发生了一件事,没人敢忘。 开卷考试,题目就两道。第一题还好,基本概念。 第二题直接把学生送上天:“如何从地球发射火箭绕太阳一圈再回到地球,列方程求解。” 这题谁出的?钱学森。 结果呢?学生从早做到晚,全军覆没,还真有俩人当场晕倒。 不是学生不用功,是他出的题根本没人看得懂。 可钱老真不是故意“整”学生。他脑子转得太快,跳过了大家卡壳的地方,觉得一切理所当然。 这就像你刚学会加减法,老师上来就讲量子力学,怎么听得进去? 他当年还笑话王永志,说他是“笨学生”。 可后来这“笨学生”成了我国载人航天的功勋人物,还拿了共和国勋章。 但钱学森后来也反思了,他逐渐学会放手,把机会交给年轻人,还采纳了王永志那个当年被他否定过的“减少推进剂”方案。 另一边,袁隆平的故事就更接地气。 他1953年就开始教书,在湖南的安江农校,一教就是18年。教俄语、教栽培,样样上。 他不坐办公室,天天带学生下乡搞嫁接实验。 月光花和红薯、西瓜和南瓜……听着就离谱吧? 实验是失败了,味道也怪得很,但学生们乐疯了。 因为他让他们动手干了、试了、错了、笑了,这种教学方式,比死记硬背强太多了。 可问题来了,等他晚年带博士生的时候,袁老却直言“太累了”。 改论文、盯实验、还得手把手教,他实在受不了。 有次采访,他一边抓头一边叹气,说“关门不收”不是玩笑,是实在撑不住了。 他不是不爱学生,是搞科研跟带学生,真不是一回事。 科学家要冲时间赛跑,要跟规律较劲;老师得耐心讲重复的东西,还要理解学生的慢。 这节奏,完全不一样。 还有个例子,是广州一位孙老师。才华横溢,文章得奖不停,讲课也生动得很。 但学生成绩呢?常常垫底。 原因也简单,他喜欢讲自己的深刻理解,忽略了学生最基本的打基础、做练习。 他讲得高,学生听得懵,最后大家都累。 你可能以为天才带学生,起点高、起飞快,其实没那么简单。 他们能一眼看穿问题本质,却很难明白学生为啥连门都找不到。 再说回钱学森。他当年提出的教育设想,听起来就像开挂:8岁读完小学、16岁大学毕业、18岁读博士、20岁为国效力。 这不是培养人才,是选超人。他能做到,不等于别人也能。 他想缩短培养周期,是为了国家争时间;但教育不能拿所有人当天才来要求。 他也确实为教育做了很多。设立导弹专业,推荐38岁的孙家栋做总设计师,提拔年轻人不手软。 但你让他一个个坐下来讲解题思路、批作业、开家长会……他真做不到。 说到底,天才看世界是从“云端”俯瞰,老师得蹲在地上看学生的脚步。 这中间的落差,不是谁都能跨越的。 就连袁隆平都承认,他挑学生不看文凭,看动手能力。有个学生,话都不爱说,但一到田里就像变了个人。 袁老看得准,提拔他成了栽培专家。这种眼力,靠的是经验,不是标准答案。 社会上也有不少声音,觉得天才去教书是“浪费”。有清华博导就公开说,看到天才博士后去中学教书,他“心痛”。 可天才就不能选自己喜欢的生活?有奥数冠军去师范教书,他自己说得很坦白:“培养老师,也是贡献。” 只是大多数人不愿意承认,基础教育才是国家未来的根。 但现实是,老师这行又苦又累,待遇不高,社会却给了极高的道德期待。 很多天才宁愿去搞科研、搞发明,也不愿被卡在教学目标和应试压力之间。 所以才会有那么多“最强大脑”,面对学生时却手足无措;那么多“科研大神”,一上讲台就说“我不会教”。 我们当然需要天才,但也需要懂得怎样把知识交出去的人。 一个点燃火种的人,也许不是最亮的那颗星,却最值得被看见。

雨淋心情

人在笨14岁还学不会微积分么?在钱老眼中,我估计弱智都算不上[哭笑不得]