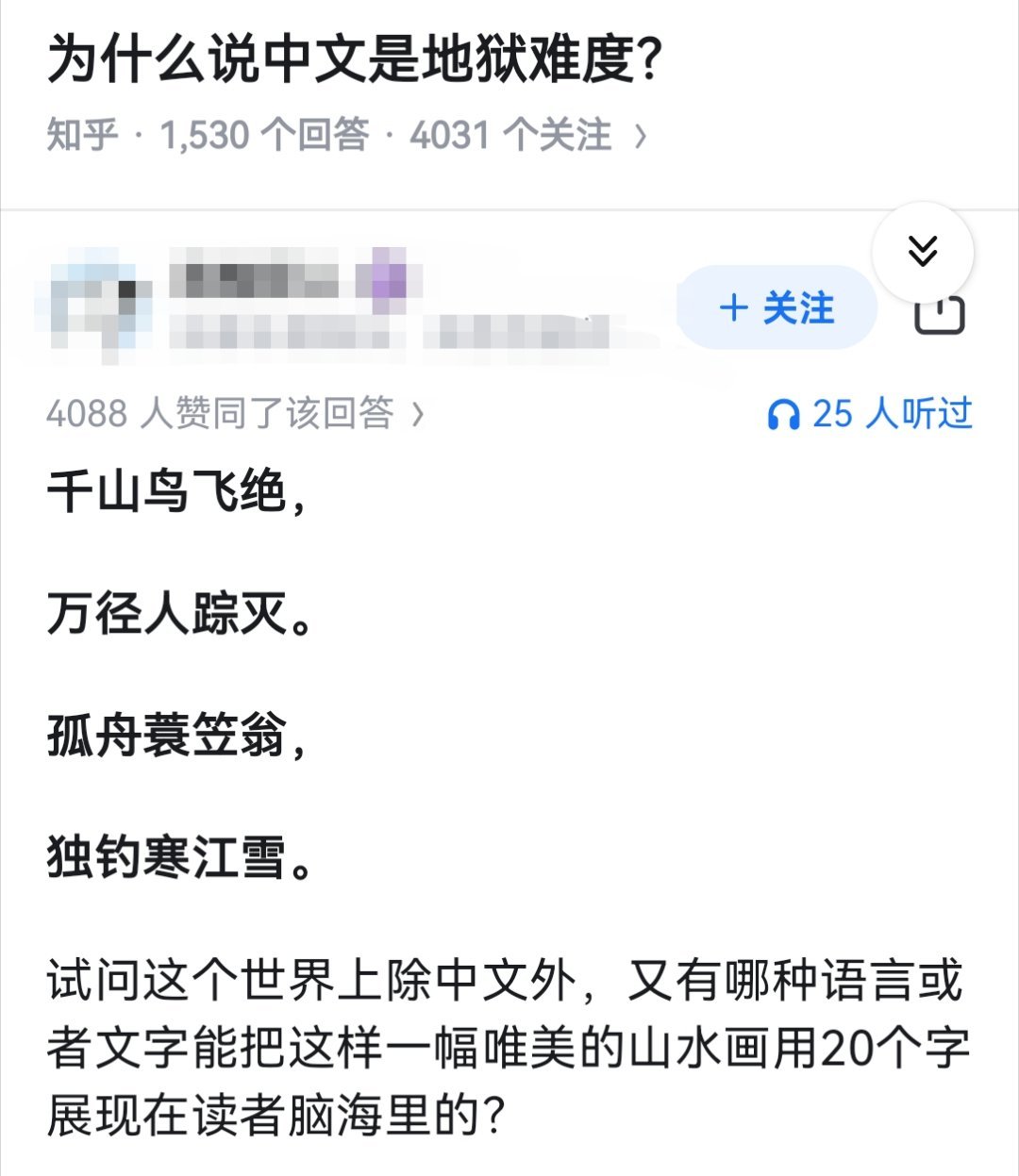

恶女伏法,罪有应得。最近一直看到大家议论明珍珍死后的事情,就是家人全部死光了,火化完之后谁去领取骨灰的这件事情。 在外人看来就是身后事,茶余饭后的谈资,但是作为当事人,如果听到这样的下场,不知道会是什么样的心情。估计会很绝望,会吓得魂不附体吧。等待最后的日子,那是最煎熬的时刻:恐惧,焦虑,煎熬,生不如死。这样的境况,真的不如快刀斩乱麻,痛快点! 铁窗里的阳光总是斜着切进来。 落在她床头那张泛黄的全家福上——照片边缘已经卷了毛边,可她每天还是会用袖口擦一遍。 入狱那年冬天,她收到老家寄来的信。 拆开时手指在信封边缘磨出了红印,信纸却只有薄薄一页,说父亲走了,肺癌晚期,没来得及等她的消息。 她把脸埋进被子,看守进来送药时,只看到被角在轻微颤抖。 探视日的长椅空了三年。 最后一次电话里,堂兄的声音像被水泡过,说“都走了,后事从简”,她握着听筒的手突然松了,塑料机身砸在地上,发出闷响。 后来她不再问,只是每天把全家福擦得更亮些,仿佛这样就能让照片里的人多停留一会儿。 直到医生说“时间不多了”,她才让护工拿来纸笔。 写地址的时候,手抖得厉害。 笔尖在纸上戳出小洞,墨水晕开,把“城南巷8号”糊成了一片黑——那是她小时候和弟弟爬树掏鸟窝的地方,如今早拆成了商品房。 她盯着那团黑,突然笑了,笑声很轻,像风吹过枯叶。 护工后来回忆,那天下午她睡得很沉,眉头却一直皱着,好像在做什么不安稳的梦。 火化那天,殡仪馆的工作人员翻遍了档案。 联系人那一栏永远是空的,家属签字处只有“无”字,用红笔圈着。 有人在食堂议论,说“这就是报应”,说“当初那么狠,现在连收骨灰的人都没有”。 可谁也没见过,她在无数个深夜把全家福按在胸口,直到晨光透进铁窗才松开——那些被忽略的、藏在判决文书之外的牵挂,算不算另一种真实? 骨灰现在存放在殡仪馆的角落。 编号代替了名字,盒子上没有照片,只有一行小字:2023年冬,无人认领。 偶尔有新员工整理档案,会指着那个编号问老同事:“这个人,生前是什么样的?” 老同事总是摇摇头,说“不知道,档案里只有罪名和刑期”,然后继续低头整理文件,好像那只是一个普通的编号,不是一个曾经活过的人。 短期来看,这个故事只是成了人们茶余饭后的谈资,说完就忘。 长期呢?或许下次再看到“罪大恶极”的新闻时,有人会突然想起那个存放在角落的骨灰盒,想起编号背后可能藏着的、被标签覆盖的复杂人生。 而我们能做的,或许只是在急于评判之前,先停一停——当一个人被简化成“恶”的符号,我们是不是也弄丢了对“人”本身的敬畏? 铁窗的影子在墙上拉得很长。 像一道永远跨不过去的界限。 而那张泛黄的全家福,此刻正躺在遗物箱的最底层。 和未寄出的地址一起,蒙着薄薄一层灰。

🇭🇰

【7评论】【59点赞】

![姜珮瑶在复制粘贴的时代,你是手写的诗[玫瑰]](http://image.uczzd.cn/11697218766924013275.jpg?id=0)