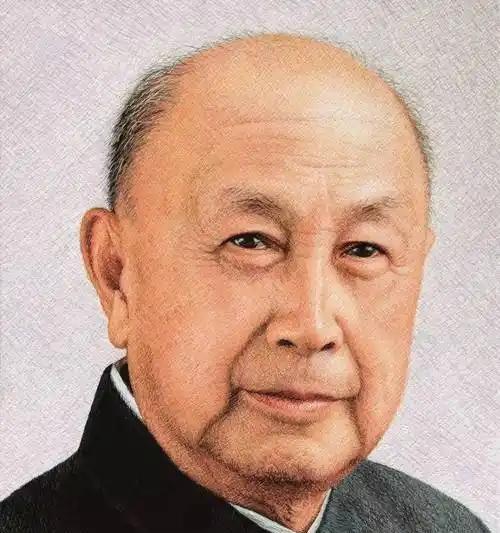

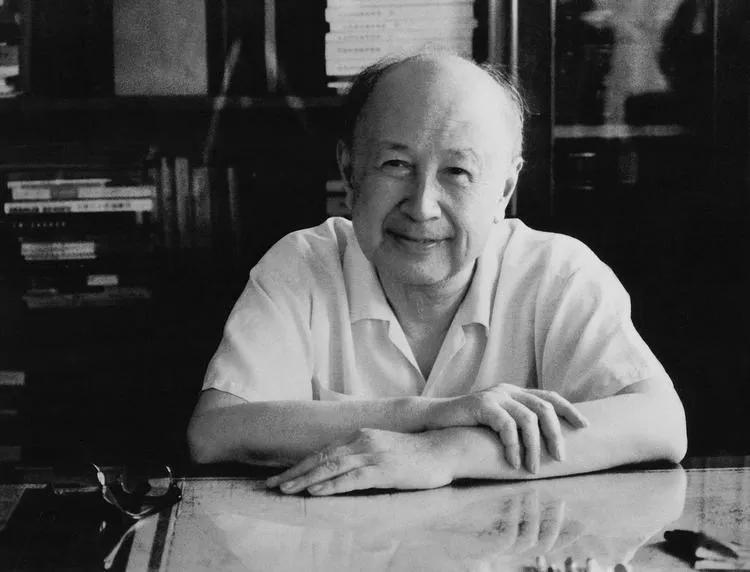

美国扣押钱学森,却放杨振宁回国,是杨振宁不重要吗?这个问题,钱学森其实早就回答过:国家需要杨振宁留在国外,他在国外的作用,远比在国内大。 当时咱们国家刚建国没多久,搞国防最缺的是能实打实造导弹、原子弹的人,钱学森就是干这个的顶尖人才,他懂的是能立刻转化成国防力量的技术,美国当然怕他回来帮咱们建国防,死死扣着不放。 而杨振宁研究的是物理这种最基础的科学规律,这种学问不是靠一时半会儿的急功近利能出成果的,得有顶尖的学术环境、最前沿的交流氛围才能做下去,当时国内刚经历战乱,根本没有这样的条件。 钱学森心里清楚,要是杨振宁那时候回来,顶尖的才华反而会被环境限制,留在国外才能让他的科学成就持续突破,而这种突破对中国的意义,比回来做具体项目要大得多。 杨振宁拿诺贝尔奖的时候,咱们国家在国际上还很受排挤,不少外国人觉得中国人搞不了顶尖科学。他拿奖这事儿,等于是给所有华人争了口气,让全世界知道中国人也能在最尖端的科学领域站到最高处。 这种自信心的提振,对当时急需摆脱落后印象的中国来说太重要了,钱学森自己也经历过国外的歧视,自然明白这种“打破偏见”的价值有多珍贵,这是留在国外才能产生的影响力,回国后反而没这个平台。 更关键的是,杨振宁在国外成了咱们和西方世界之间的一座桥。1971年咱们和美国的跨国交流基本是断的,杨振宁顶着压力第一个以美籍科学家身份回国访问,这一步迈出去,直接在冰封的交流墙上砸开了个口子。 到后来大批华裔学者都跟着他的脚步回国探亲、交流,原本隔绝的科技信息开始流动起来,这种“破冰”的作用,可不是单纯搞科研能比的。 钱学森那时候在国内主持国防项目,最缺的就是外面的技术动态,杨振宁带回来的信息,等于给国内科研打开了一扇窗。 他还借着自己在国外的地位,帮国内培养人才、争取资源。当年国内科技人才断层严重,他专门给国家高层提建议,说中国学生基础好,应该派出去留学,这个建议很快被采纳了。 他不光出主意,还在国外成立了专门的交流委员会,前后推荐了一千两百多个年轻学者去美国进修,这些人后来大多成了国内科研的顶梁柱。要是他那时候在国内,根本没这么广的人脉和资源做这些事。 杨振宁在国外还默默保护着国内的科学家。他和邓稼先从小就认识,后来邓稼先在国内搞原子弹,有段时间被人诬陷,杨振宁在国外听说后,立刻站出来说话,用自己的声望帮老朋友澄清,这种在国际上的话语权,是回国后根本没有的。 而且他一直在国际上为华人科学家正名,碰到有人说中国科技的坏话,他马上据理力争,慢慢改变了国外学界对中国的偏见,让咱们的科学家后来出国交流能得到尊重,这都是他在国外一点点铺的路。 到后来他年纪大了回国,立刻把在国外积累的资源都带了回来,帮清华建高等研究院,捐钱募集资金,还把一些顶尖人才都引进来,短短几年就把研究院办成了国际一流的。 要是他早几十年回来,哪有这些积累的资源能用上?钱学森早就看透了这一点,国家在不同阶段需要不同的助力,他自己回来是“雪中送炭”,解决眼前的国防急需;杨振宁留在国外是“铺路搭桥”,为中国科技的长远发展攒家底、开通道。 所以说,美国放杨振宁不是因为他不重要,恰恰是没看懂他的重要性在哪。杨振宁留在国外做的那些事,就比如突破科学边界、打破交流壁垒、培养顶尖人才、争取国际尊重,都是当时回国做不了的。 这些事看似不直接产生产物,却给中国科技发展打下了几十年的基础,钱学森看得最明白,这种“隐形”的贡献,比一时的技术突破更有长远价值。 对于此事,大家有什么看法呢?欢迎在评论区留言讨论!