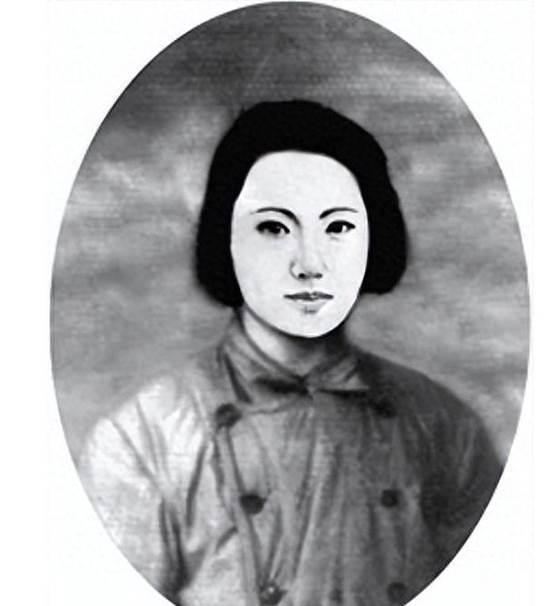

1943年,王光被日军施暴,惨叫声持续了几个小时,直到第二天天一亮,村民连忙赶来收尸,但就在赶到王光身边的时候,有人碰了碰她,一个东西突然掉了出来,大家看到的那一瞬间都哭了…… 夜色沉沉,村头的老槐树在风里摇晃。远处传来犬吠,紧接着是马蹄声。灯光闪烁几下,村庄被包围。枪声、吆喝声混成一片,屋门被撞开,哭喊从四面传出。 那一夜,山谷被火光染红,空气中弥漫焦味。王光的家就在村口,土墙被推倒,屋梁塌下,地上散着粮袋和破碎的瓦罐。邻居听见她的惨叫,却谁也不敢出门。暴行持续到黎明,风停了,只剩鸟声和沉默。 清晨的雾很重,村民小心地从地窖里探出头。街道上一片狼藉,鸡笼翻倒,井边漂着破布。几个人合力抬开断木,找到了王光的身影。 她静静地躺在地上,满身尘土,衣衫残破。一个老人伸手轻轻一碰,一件小东西从怀里滑落——那是她的户籍牌,上面刻着名字、年龄和住址。 刻痕清晰,像在提醒这片土地记住她。村民围在一旁,没人说话。有人跪在地上,用袖子擦去木牌上的泥。 王光的遭遇并非孤例。那一年,华北、华中多地遭受大规模“清乡”与“扫荡”。村庄被焚毁,百姓被驱赶,妇女被侮辱。档案记载,侵华日军在各地实施“三光”政策——烧光、杀光、抢光。 许多地方志、口述史中留下类似的记录,语句简短,却字字沉重。王光的名字后来被写进县志“抗战牺牲者名录”,在“妇女受害者”一栏。没有年龄,没有家庭,只留下一行字:“王光,殉难。” 解放后,地方政府组织调查。档案员在废弃的村落间收集残存物证,抄录口述。王光的木牌被送往县公署,后来收入档案馆,编号简短。文件里夹着村长的证明信,纸已泛黄。 信中写道:“该妇被敌残害,乡人痛心。”那几个字是手写的,墨迹浓重。几十年后,档案整理人员重新翻阅这份材料,补录到电子档案中。屏幕上的名字闪了一下,又归于沉寂。 每到清明,当地学校会组织学生前往纪念碑前祭扫。碑身不高,刻着数十个名字,风化严重。讲解员轻声念出:“王光——殉难于1943年。 ”孩子们静静地听着,神情肃然。有人在碑前摆上野花,有人掸去灰尘。碑后的小河依旧流淌,村庄重新修建,房屋整齐,田地郁绿。只有那块碑石还在,像一个不愿遗忘的见证者。 王光的故事后来被写入地方志,也被多家主流媒体引用。报道中引用了《侵华日军暴行档案》、新华网的抗战专题与国家档案馆公布的原始卷宗。 档案编号、日期、签发人一一注明。研究者在对比中发现,类似案件遍布多地,案情细节相近,手法相似。 这些档案被列入联合国教科文组织《世界记忆名录》,成为不可否认的历史证据。每一次公开展示,都在提醒世人:战争的暴行不应被掩埋。 时光流转,村庄的老人仍在讲述那年的夜。言语中带着停顿,语气里藏着愤怒与悲悯。有人说,当年那块木牌是她母亲亲手刻的,用家里的木梳柄削成。 木牌如今静静躺在博物馆的玻璃柜中,灯光柔和,字迹依旧。参观者透过玻璃,看到那三个字——“王光”,看到的,不只是一个人名,而是成千上万无名者的缩影。 那一场战争,让无数普通人消失在火光与灰尘中。王光的故事只是其中一页,却让后人懂得,和平从来不是理所当然。 历史不该被忘记,名字不该被抹去。山河已新,碑文犹在。那块小小的木牌,记录的不仅是一段痛苦,更是一份警醒——让世界记得,曾经的黑暗,曾经的牺牲,也让人懂得珍惜如今安宁的光亮。