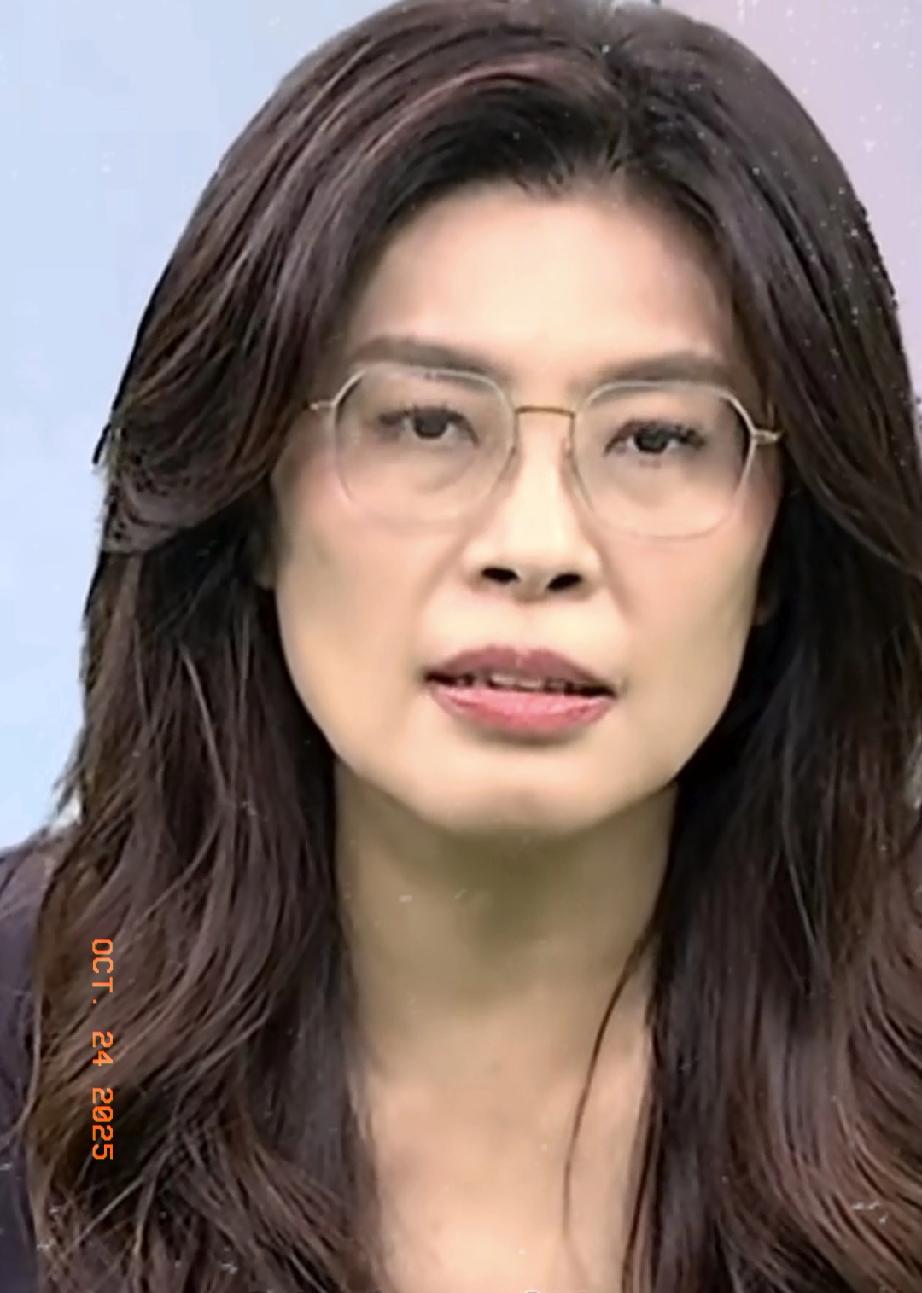

郑丽文现在估计挺后悔的,后悔什么?她后悔的不是加入国民党,也不是竞选主席时缴纳的那笔高额保证金,而是发现自己变成了“维持现状”的代言人,渐渐远离了最初两岸统一的初心。 这种后悔不是凭空来的,得从她的底子说起,她是 “黄复兴的女儿”,黄复兴党部本来就是国民党里统派的硬骨头,这身份一开始就带着对统一的天然认同。 1969年出生于台北眷村的郑丽文,父亲是外省籍退伍军人,家族与黄复兴党部(国军退除役人员党部)渊源深厚。 这个曾被称为“国民党铁票部队”的组织,成员多是退役官兵及军眷,政治立场鲜明主张“反台独、促统一”。 1990年代郑丽文加入民进党时,父亲曾痛心疾首:“你忘了祖辈在金门炮战中的血吗?”但彼时的她沉浸于“本土化”思潮,甚至在2002年因批评民进党“舔耳案”遭党内打压后,仍坚持留在绿营。 转折出现在2004年。当陈水扁当局推动“公投制宪”时,郑丽文在政论节目中公开质疑:“难道要为‘台独’赌上台湾人的命?”这番言论引发党内地震,也促使她重新审视政治立场。 2005年,在连战亲自邀请下,她转投国民党,并主导策划“二二八事件”幸存者口述史项目,用历史真相驳斥“台独”分裂叙事。当时她曾说:“黄复兴的血液里流着中国魂,我不过是找回了自己的根。” 加入国民党后的郑丽文一度成为“统派标杆”。2008年马英九执政期间,她推动国民党与大陆签署ECFA,并在“立法院”力排众议通过两岸直航法案。 但2014年“太阳花学运”中,她遭遇政治生涯最大危机,学生占领“立法院”期间,她公开呼吁“理性对话”,却被绿营污名化为“投降派”。 更致命的是党内“本土派”的排挤,时任党主席朱立伦为争取中间选民,要求她淡化“一中同表”主张,转而宣传“两岸各表”。 这种妥协在2024年达到顶点。当赖清德抛出“务实台独工作者”论调时,郑丽文在政论节目中批评:“这种话术就像温水煮青蛙,最终会让台湾失去谈判筹码。” 但仅仅三个月后,为争取年轻选民,她又提出“两岸关系应进入冷静期”,被《联合报》批评为“立场摇摆”。 这种从“抗独先锋”到“维持现状”的转变,恰似当年其父从解放军战士到“反攻大陆”宣传者的时代错位。 郑丽文的困境实为国民党统派集体困境的缩影。作为黄复兴党部出身的政治人物,她曾试图复制父亲那代人的路径:通过历史教育凝聚共识,借经济合作夯实民意。 2023年她推动的“两岸青年创业基地”,本可复制当年“二二八口述史”的成功经验,却因民进党抹黑“统战渗透”而夭折。 更讽刺的是,她力主恢复的“黄复兴党部”在2024年遭朱立伦裁撤,理由是“避免党内对立”——这等于亲手瓦解了统派最后的组织基础。 这种结构性矛盾在选举中尤为明显。2025年国民党主席选举中,郑丽文虽以“统派”姿态参选,但为争取军系支持,不得不调整两岸论述。其竞选团队透露,原定提出的“两岸军事互信机制”最终被改为“加强民间交流”。 马英九的教训更为直接。2008年马团队曾试图通过“三通”政策拉近两岸,却因缺乏政治魄力,在“九二共识”表述上反复妥协,最终被绿营污名化为“卖台”。 郑丽文如今面临的“维持现状”困局,正是马英九路线的延续,用经济利益交换政治空间,却让台湾社会付出“温水煮青蛙”的代价。 2025年台湾“国防部”民调显示,18-25岁群体中认同“两岸同属一中”者仅占29%,较2016年下降17个百分点,印证了这种策略的失败。 要破解当前困局,郑丽文需要从两方面突围。在政治层面,需重建黄复兴党部的动员能力。2024年国民党裁撤该部门时,郑丽文曾私下感叹:“这是斩断统派最后的脐带。” 但换个角度看,裁撤反而可能催生新形态的统派组织。就像2016年“时代力量”崛起后,绿营内部催生出“务实台独派”,国民党也可尝试在年轻世代中培育“新统派”。 在经济层面,需构建“两岸命运共同体”的利益纽带。郑丽文2023年推动的“台日农业合作”之所以失败,关键在于忽视大陆市场。 反观福建自贸区对台企的税收优惠,已吸引超3000家台企入驻。若郑丽文能推动“两岸产业标准联盟”,将台湾半导体技术嵌入大陆产业链,可比空谈“维持现状”更具说服力。就像富士康在郑州的布局,既获得政策红利,又巩固了两岸经济依存。 历史终将证明,在台湾政坛这个大棋盘上,任何试图在统独间走钢丝的政治人物,终将被时代的浪潮吞没。而真正的破局者,从来不是精致的利己主义者,而是敢于在历史的惊涛骇浪中挺直脊梁的勇者。 对此你有什么看法,欢迎来评论区聊聊。