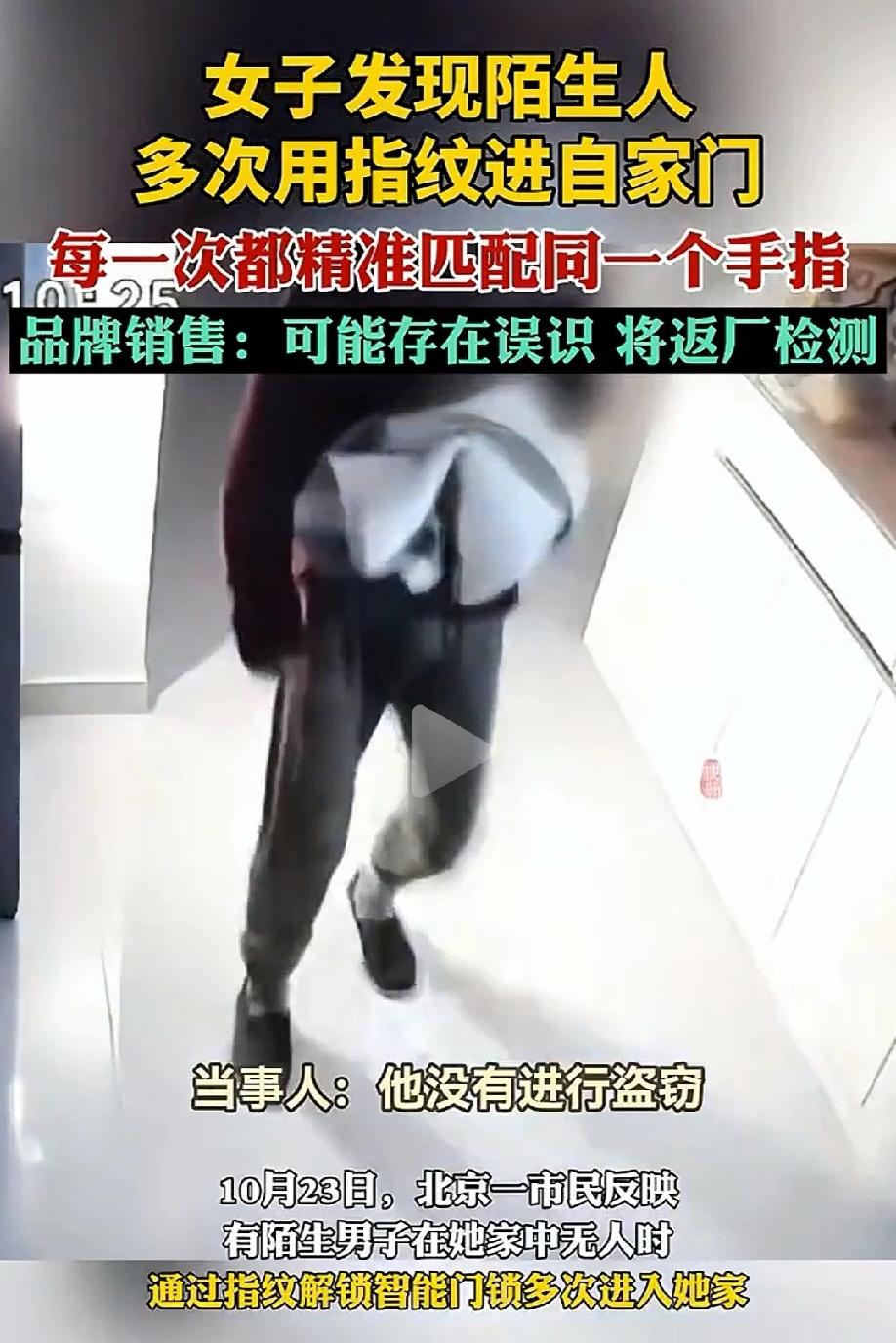

北京一名女子回家后发现床上有一大摊尿迹,查看监控才发现真相——一名陌生男子三次进入她的家,还在床上小便。而更让人后怕的是,这名男子居然是通过智能门锁指纹识别进入的。 受害者焦女士独居多年,为了安全,特意换了某品牌的高端智能锁。没想到,她以为的“科技防盗”,却成了陌生人自由出入的钥匙。 事发当天傍晚,焦女士下班回家,刚打开房门,就被一股浓烈的尿骚味熏得直皱眉。她以为忘记冲厕所,结果卫生间干净如初。顺着味道寻找,最后发现源头竟在卧室——床单中央有一大片褐黄色尿迹,还被人掩盖地盖上了被子。 焦女士立刻意识到问题严重。她独居,没有宠物,也没请人打扫。她第一时间调取监控。视频显示,在她外出期间,一名陌生男子轻松按下门锁的指纹键,门竟然直接打开。男子进屋后没有偷东西,而是环顾房间、四处走动,甚至在客厅坐下喝水,然后离开。 次日,这名男子又出现两次。他进门后脱鞋、上床休息,最后竟直接在床上小便,再用床单盖住尿迹,伸个懒腰若无其事地离开。整个过程持续十几分钟,举止从容。 焦女士看完监控吓得浑身发抖,立刻报警并拆下门锁。她拨打厂家客服电话,希望弄清原因。客服回复称,可能是“指纹识别误识率问题”,即系统误将陌生人的指纹识别为授权指纹。客服表示:“这种情况极少见,但理论上存在。” 焦女士愤怒地反问:“那我运气不好就要让人随便进我家?”客服解释这款锁是第三方代工厂生产,可以寄回检测,但对赔偿问题含糊其辞,仅表示“深感遗憾”。这样的态度,让焦女士比惊吓更寒心。 从法律角度看,这起事件同时涉及两条清晰的责任链——一是陌生男子非法入侵住宅的刑事责任,二是智能锁厂商的民事赔偿责任。 首先看男子的行为。根据《刑法》第二百四十五条规定:非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。男子未经允许多次进入焦女士住宅,其行为已构成非法侵入住宅罪。虽然他未盗窃财物,但该罪不以“盗窃或损害”为必要条件,只要主观上未经许可进入他人住宅,即构成既遂。 此外,《治安管理处罚法》第四十条也明确:非法侵入他人住宅的,处5日至15日拘留,可并处500至1000元罚款。警方在侦查阶段可先行采取治安处罚,若情节严重、次数多或存在其他违法行为(如故意侮辱、骚扰),则可追究刑事责任。男子在他人床上小便的行为,本身已具有侮辱性质,若查明主观故意,甚至可能涉嫌侮辱罪或寻衅滋事罪。 接着是智能锁厂商的责任问题。根据《民法典》第1200条:产品存在缺陷,造成他人财产损害或者人身损害的,生产者应当承担赔偿责任。如果后续技术检测证明该锁系统误识率高于国家标准,说明产品存在缺陷,厂家应承担全部赔偿,包括财产损失和精神损害。 即使检测结果显示误识率符合国家标准(国标GA374-2001规定误识率≤0.1%),焦女士仍可要求厂家更换锁具并承担合理费用,因为产品虽合格,但实际使用中确实造成了人身安全隐患。此时,厂家的责任属于违约责任,可依据《消费者权益保护法》第55条主张赔偿。 而厂家推诿称“系第三方代工厂问题”,在法律上无法免责。根据《产品质量法》第43条,销售者不得以“代工生产”为由免除责任。焦女士购买锁具的对象是品牌方,其承担第一责任义务。若品牌方另行追偿,可向代工厂内部索赔,但不能以此减轻对消费者的责任。 在精神损害赔偿方面,《民法典》第一千一百八十三条规定:因故意或重大过失侵害自然人人身权益造成严重精神损害的,被侵权人有权请求精神损害赔偿。焦女士遭受的入室惊吓,属于严重精神打击。男子的行为属于故意侵害,厂家的行为若被认定为重大过失,也应在一定范围内承担连带责任。 律师指出,此案的复杂性在于:刑事与民事责任并行。刑事部分由公安机关追究入侵者责任,民事部分则由焦女士通过诉讼或调解向厂商索赔。若证据充分(监控视频、警方笔录、购买凭证、厂商回应记录等),法院极可能支持焦女士的赔偿请求。 从法律的角度看,本案的警示意义不仅在于个人隐私的被侵犯,更在于科技安全与法律责任的平衡。当算法出错、设备失控,谁来为后果买单?这是未来智能安防领域必须正视的问题。 焦女士说:“我不是怕损失财物,我怕的是——下一次他再进来,我还在家。”这句话刺痛人心,也点明了案件的核心:安全,不该成为一场智能误判的赌博。