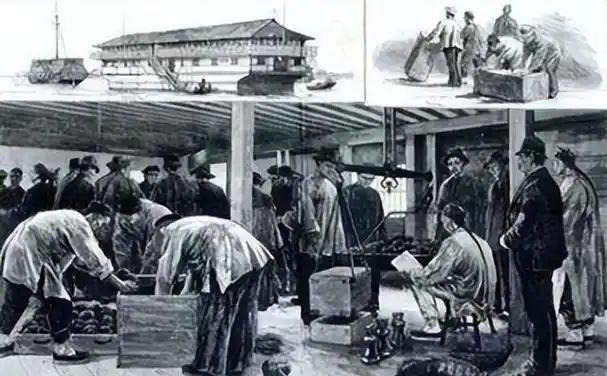

清政府当年为什么拒绝工业化?满清政府当年有个死穴,始终无法解决:中国强大了,那就代表汉人强大了。汉人强大了,那满清何去何从?你还不能说满清统治者的想法错了,事实证明,恰恰就是清末新政造成的汉人力量崛起,最终埋葬了满清王朝。 清朝从入关开始,就把满汉分得清清楚楚。满人人口不过百万,却管着几亿汉人,靠的就是一套严密的制度。官场上,满人优先,汉人顶多当个副手。旗人还有铁杆庄稼,领着俸禄过日子,不用愁吃喝。这种安排在农耕时代还行得通,因为大家靠地吃饭,社会变化慢。可一到19世纪,西方工业革命风起云涌,中国挨打后,清廷才勉强睁眼看世界。但他们不是真心想变强,而是怕丢了自家饭碗。历史资料显示,满清统治者从努尔哈赤时代就对汉人防范极深,入关后更强化了八旗制度,确保满人掌控军政大权。这种死穴,让他们面对现代化时,手脚被绑住。 工业化意味着工厂、铁路、学校大兴,这些东西一多,汉人就占便宜。工匠大多是汉人,商人也是,知识分子更不用说。新技术进来,汉人学得快,用得活,很快就能聚起财富和影响力。清廷高层看在眼里,急在心里。资料里提到,洋务运动从1860年代启动,李鸿章、张之洞这些人办船厂、铁厂,造枪炮,看起来热火朝天。可实际呢?这些项目都卡在表面,没深入社会底层。为什么?因为一碰教育改革或人才培养,就被叫停。满清怕汉人通过新学堂掌握先进知识,组织起来挑战统治。比方说,江南制造总局造了些轮船,但资金有限,技术依赖外国人,没培养出本土人才队伍。这种半吊子做法,不是没能力,而是故意设限,保住满人特权。 再看清廷的算盘,国家落后挨打,总比内部乱套强。列强敲门时,他们被动引进点技术,但死守满汉界限。历史记载,慈禧太后挪用海军经费修颐和园,就是典型例子。北洋水师看起来威风,可一到甲午战争,就露馅了。战败后,清廷签了马关条约,赔款巨额,可还是没痛定思痛。相反,他们继续压制汉人参与深层变革。一些学者分析,满清的民族政策是根源,满人担心汉人强大后,反过来推翻他们。这种想法在当时有现实基础,因为太平天国起义就差点颠覆王朝,那里面汉人力量就很强。清廷吸取教训,更不愿冒险让工业化放大汉人作用。 清末新政是转折点。1901年后,慈禧下令改革,废科举,办新学,建新军。这些政策一放开,汉人精英蜂拥而上。袁世凯的小站练兵,培养出一批汉人军官;张之洞的湖北新政,开了不少学校,汉人青年学西方知识,思想活跃。经济上,铁路矿业松绑,汉人商人投资多,积累资本。历史事实证明,这些变化直接助长了汉人势力。革命党人利用新军和新学校,宣传反清理念。孙中山的同盟会就是在这种环境下壮大。满清本想通过新政救命,结果反倒给自己挖坑。汉人力量一涨,地方督抚开始自立门户,不听中央号令。 说到满清的死穴,得从人口结构说起。满族总共就那么点人,靠征服入主中原,但长久统治靠平衡。清朝法律明文规定,满人犯罪轻判,汉人重罚;婚姻上,满汉不通婚。这种歧视政策,表面维持稳定,实际埋下隐患。工业化时代到来,西方列强用炮舰逼门,清廷办洋务自强,可他们优先保满人利益。比方说,福州船政局雇了法国技师,汉人工人学手艺,但管理层多是满人亲贵,没专业知识,效率低下。资料显示,这种内部矛盾,让清朝的现代化走走停停,没形成系统推进。相比日本明治维新,清朝缺少全国动员,因为统治者怕动员汉人。 工业拒绝的背后,是权力斗争。满清亲贵集团把持朝政,汉臣如曾国藩、李鸿章虽有作为,但受掣肘。慈禧垂帘听政,靠满人亲王平衡势力,对汉人改革派疑心重。戊戌变法就是例子,康有为、梁启超想大改,触动满人特权,慈禧直接镇压。光绪帝被囚,变法夭折。这事暴露了清廷底线:技术可以学,制度不能动。历史学家指出,这种短视让中国错失机遇,列强瓜分加剧。满清宁可赔款割地,也不愿内部洗牌。 清末新政虽晚,但加速了王朝崩盘。1905年废科举后,汉人知识分子转向新教育,留学日本的多了,带回革命思想。立宪运动表面上学西方议会,可清廷的预备立宪只是幌子,皇族内阁让汉人失望。铁路国有政策引发保路运动,四川汉人商人带头闹事。武昌起义一爆发,新军倒戈,因为军官多是汉人,受够了满人压迫。资料记载,宣统帝退位时,清廷已众叛亲离。汉人力量通过新政崛起,正如标题所说,埋葬了满清。 满清统治者的思路,在当时有其逻辑。少数民族王朝历史上多短命,汉人起义频繁,如明末李自成、张献忠。清朝吸取教训,强化民族隔离。但工业时代,这种老套路不管用。国家强大需要全民参与,可满清只想满人受益。结果,汉人被逼到墙角,转而支持革命。孙中山的三民主义,就针对满清的民族压迫。历史证明,满清的担忧成真,但他们没想过,早点融合或许能避祸。

真理就在导弹射程之内

这些历史逻辑要光明正大堂而皇之的广为传播,让那些借民族之说的伪学者闭嘴。满清是华夏文明发展的挡脚石