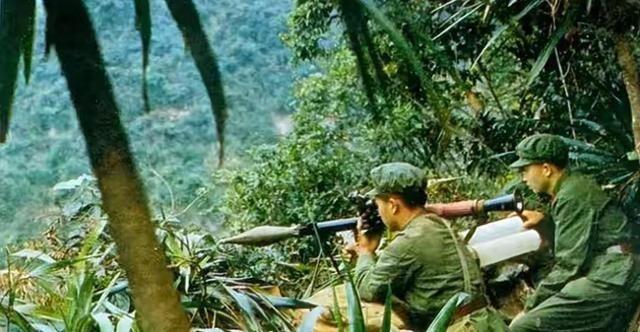

看了一个日本士兵回忆录,一个混日子的大阪士兵,有点有意思的内容!铃木六林男大阪人,在1939年,加入日军第37师团第37步兵联队进入华中战场。在日本军队里最废物的士兵,都会被分发到重机枪分队,因为最苦最累。每天都要扛着机枪枪架子和弹药箱。 铃木六林男出生于大阪一个普通家庭,1939年时已过二十岁,正值日本军部大举扩军之际。那年夏天,他作为本地劳工被征召入伍,分配到新建的第37师团第37步兵联队。这支部队属于乙种师团,装备简陋,任务主要是维持华中占领区的治安。铃木并非热血青年,他平日里在码头帮工,习惯了无所事事的日子,入伍后自然对军营生活格格不入。联队从关西地区抽调士兵,训练强度虽不如甲种师团,但纪律严明,任何懈怠都可能招致惩罚。铃木的射击成绩平平,行军时总落后,这让他很快成为军官眼中的刺头。 日军步兵联队的结构中,重机枪分队是后勤与火力结合的核心,却也是最吃力的环节。一个标准重机枪分队包括11名士兵和2匹骡马,主要负责九二式重机枪的运输和操作。弹药分队则有11人和8匹马,专管弹药补给。铃木被调入重机枪组,正是因为中队长对那些训练不合格的士兵的惯常处理方式。军官们认为,这些人虽不中用,但扔到重机枪组,能通过繁重劳役消耗他们的懒散劲头。每天清晨,组员需扛起枪架和弹药箱前行,枪架重达30公斤,弹药箱22公斤,即便有骡马辅助,人力仍是主力。这样的安排源于日军对火力抑制的依赖,重机枪在阵地战中至关重要,却也让分队成为首要打击目标。 华中战场的环境加剧了重机枪组的苦楚。1940年联队抵达武汉后,分散在黄陂和孝感一带,经常遭遇游击队的袭扰。雨季泥泞道路让运输更难,士兵们肩扛重物时,脚底打滑,装备频频损坏。铃木的组里,伤亡率居高不下,中队整体阵亡30多人,重机枪分队损失最重,因为阵地暴露时间长,敌方炮火总先招呼过来。日军记录显示,这种分队在华中战役中平均存活率不足50%。军官选拔标准简单粗暴:开小差、训练落后者一律调入,他们的任务不仅是扛运,还包括战场上的连续射击,枪管过热需备用件替换,操作失误即酿大祸。 铃木的经历反映出日军内部的某种潜规则。那些不愿卖力的士兵,常通过故意掉队进入收容队,短期内免于行军和作战。收容站提供基本军粮,军官忙于重组,不会深究。另一种方式是训练故意不合格,被送往后方基地补课。基地生活虽苦,涉及挖壕和体罚,但远胜前线枪林弹雨。铃木所在中队的小队伤亡最小,就因为组员们在“混日子”上经验老道。他们不是勇敢,而是懂得避险,开火时总拖延,减少暴露。 重机枪分队的装备负担是另一个焦点。九二式机枪虽可靠,但重量和维护需求高,运输兵需携带20公斤工具箱,包括扳手和冷却管。弹药兵背箱时,链条碰撞声不绝于耳,每日行军10公里以上,体力消耗巨大。骡马虽帮分担,但地形复杂时仍靠人力。铃木回忆中提到,战斗部署时,分队需快速架设阵地,支架固定在土坡,稍有偏差即影响射程。华中地势多山河,阵地选择受限,重机枪组往往首当其冲。联队在鄂东行动中,一次遭遇战导致组里多人负伤,弹药箱被炸飞,碎片伤及肢体。日军医疗条件差,伤员多靠自救,这种高风险岗位本该配精兵,却反被用来“改造”废柴。 战争后期,铃木的生存策略越发娴熟。1943年后,联队转战大别山区,补给线拉长,重机枪组劳役加重。士兵们学会在巡逻中假装检查装备,拖延时间。一次山路行军,他们让骡子慢行,队伍拉开距离,后续赶上时已近营地。军官虽察觉,但战局吃紧,无暇追究。铃木组的低伤亡率,成为中队中的异类,其他分队羡慕却学不来,因为这需长期积累的小聪明。日军整体在华中损失惨重,第37师团从初始1万余人减至不足6000,士气低落。铃木的“混日子”并非逃兵主义,而是对军纪的被动抵抗,在高压环境下求生。 铃木的回忆录还触及日军基层的荒谬性。军官选拔重机枪组成员时,不考虑个人能力,只看负面记录,这导致分队效率低下。训练落后者扛弹箱,实际操作时手生脚慢,射击准度差。华中战役中,重机枪火力本是日军优势,却因人手问题频出故障。铃木提到,一场河谷战斗中,他们7人与敌数十人相遇,却未开火,避免了互射的惨烈。这样的克制,不是仁慈,而是算计:开火等于自杀。