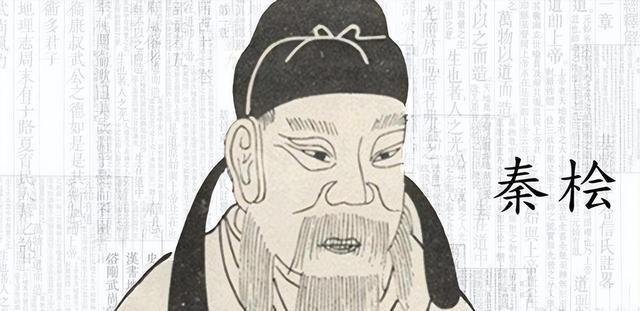

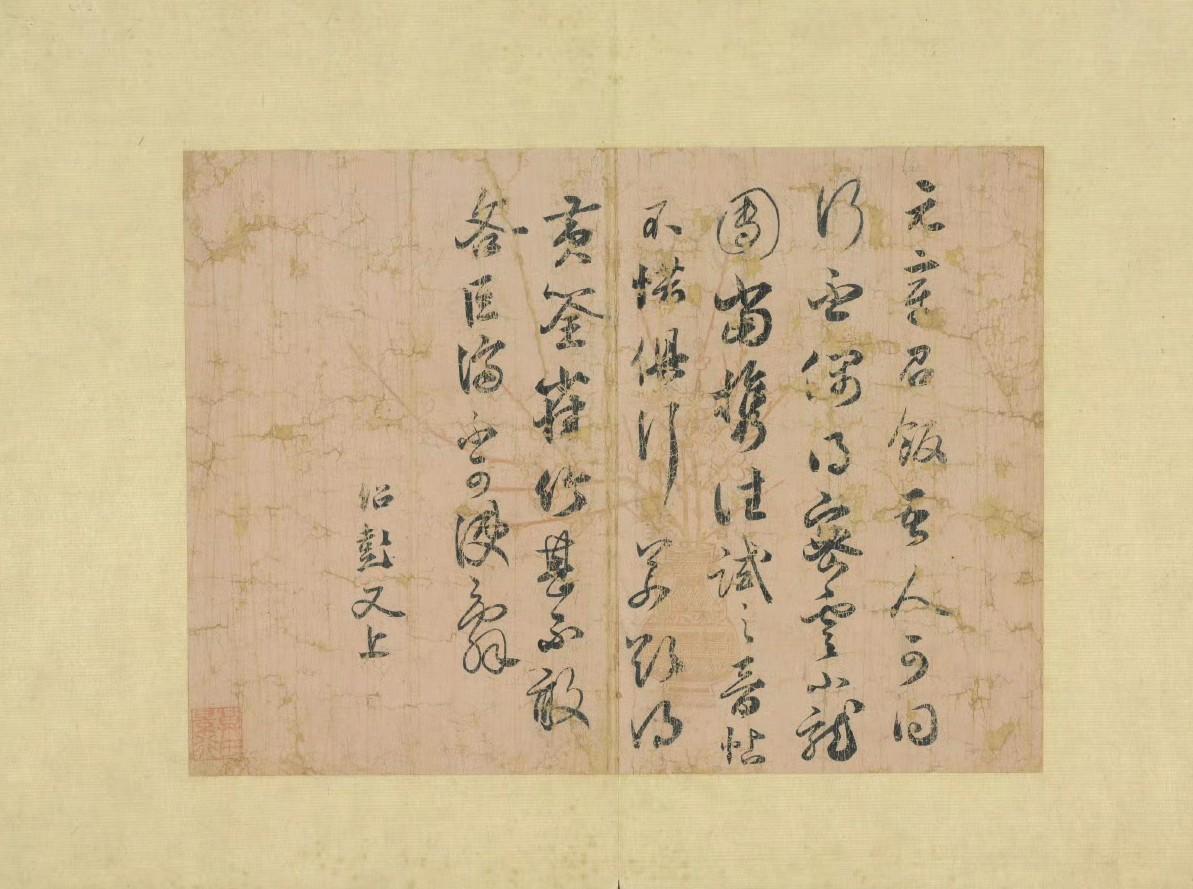

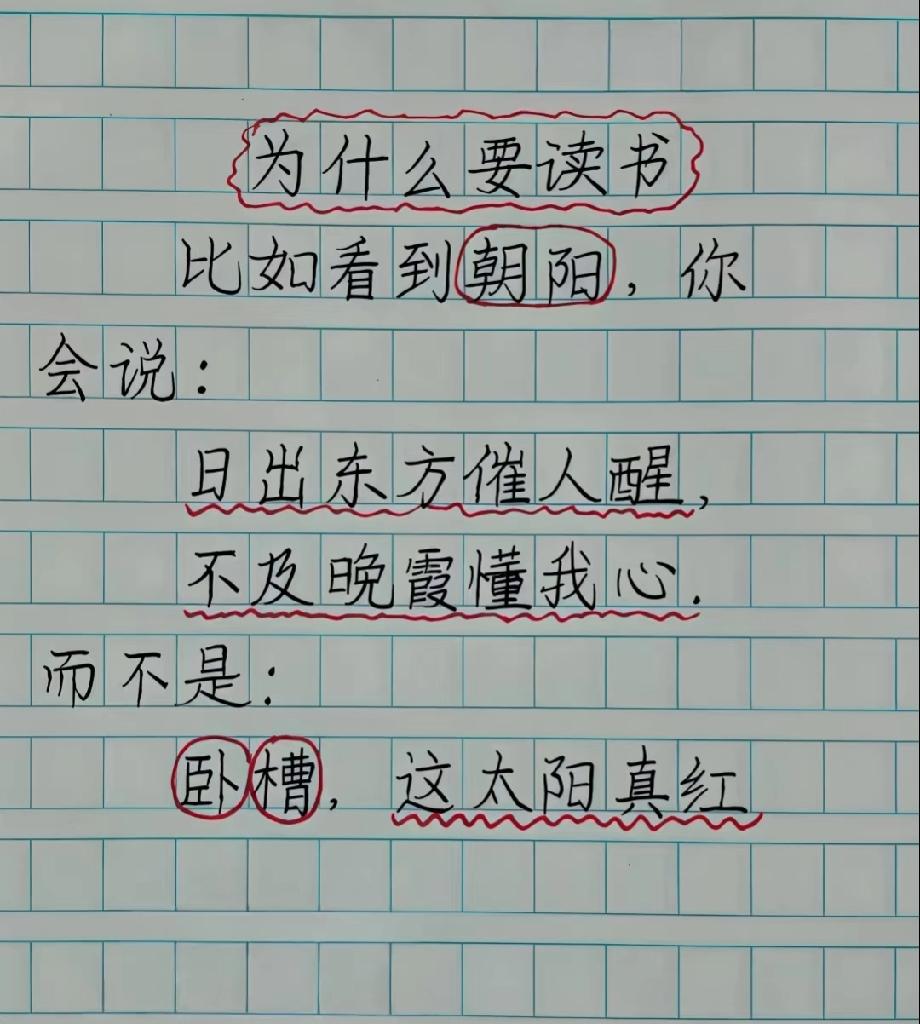

大奸臣秦桧作的两句诗,现在广泛流传,竟然还成了许多老师们的口头禅,你听过吗? 秦桧这个人,历史上争议大得很,生于1090年,那时候北宋还算太平。他家在湖北黄州出生,后来搬到江苏江宁,父亲秦敏学当过小县令,算不上大富大贵,家里日子过得紧巴巴的。秦桧从小就知道读书是出路,埋头苦学,1115年考中进士,那年他25岁,总算有点盼头。但进士不是马上就能飞黄腾达,当时官场竞争激烈,他先被派到山东诸城当教授,相当于地方教育官,管些学校事务,工资不高,日子勉强过。 进士前几年,秦桧为了养家糊口,当过私塾先生,教村里小孩识字念书。那时代私塾老师地位不高,收入靠学生家长的束脩,也就是学费,少得可怜。秦桧教的那些孩子,年纪小,爱闹腾,他管起来费劲,对这份工作满肚子怨气。就是在这种情况下,他随口说了那两句诗:“若得水田三百亩,这番不做猢狲王。” 啥意思呢?简单说,如果有三百亩水田收租,就能衣食无忧,谁还来当这群猴子似的孩子的头头。猢狲就是猴子,形容小孩调皮捣蛋,像猴群一样乱蹦乱跳,他自比猴王,透着无奈和自嘲。 这诗不是啥高雅文学,就是打油诗,接地气得很。来源上,历史书里记载清楚,比如明代郎瑛的《七修类稿》就提过,秦桧微贱时当童子师,靠束脩过日子,叹气说这句。后来清代丁日昌编的《堯山堂外紀》也收录了,确认是秦桧的原话。 不是他后来当大官编的,是早年真实吐槽。私塾生活苦,老师管一堆小孩,教四书五经,还得维持纪律,收入又低,三百亩田在当时算中等家产,能让人过上地主日子,不用再受这份罪。 秦桧的仕途起步不算顺,北宋晚期金兵南下,1126年靖康之变,汴京陷落,他被俘到金国,当了三年囚徒。那段日子他变了个人,从主战派转为求和派。1129年回南宋后,迅速爬上高位,当上宰相,专权17年,压制抗金力量,害死岳飞,用“莫须有”罪名搞掉对手。历史上他被定为奸臣,主和政策让南宋偏安一隅,丢了北方大片土地。朱熹后来痛批他罪大恶极,万死不足惜。秦桧专权时,结党营私,排挤异己,朝廷黑暗得很,高宗赵构都得让他三分。 但这诗跟他的奸臣形象没啥直接关系,它流传开是因戳中了老师们的痛点。从宋代起,教书先生就爱借用这话自嘲。明代时候,变体出来了,像“我若有道路,不做猢狲王”,意思类似,如果有其他出路,谁来当老师。清代民间流传更广,私塾老师一遇到学生闹,就叹气背这句。 现代教育里,虽然学校体系变了,但老师面对调皮学生时,还是会半开玩笑地说这话。网上搜搜,就能看到不少老师吐槽,用这句表达工作压力大,学生难管。百度知道、知乎上讨论热烈,有人说自己老师常挂嘴边,有人笑称这是千年教师心声。 为啥这诗这么耐活?因为它真实啊。古代私塾到现代课堂,老师的本职没变多少,教书育人,但小孩天性活泼,管起来累。秦桧虽是负面人物,这句却没沾他的坏名声,单独流传。历史书如《宋史》没直接录这诗,但野史笔记多有提及,真实性高。 澎湃新闻2015年一篇文章《草根秦桧的“发迹史”》也讲了,他从小农家起步,当老师时就发牢骚,诗反映了底层知识分子的无奈。搜狐、网易文章都确认这点,没争议。