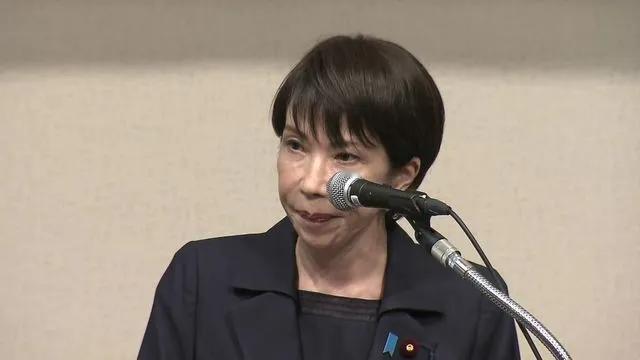

东京举行了公众集会,其诉求居然是“呼吁朝鲜放人”。 11月3日,日本首相高市早苗首次出席在东京举行的呼吁朝方释放被绑架者的“全国集会”。 高市在会上表示,她已经通过外交渠道向朝方传达了,希望与金委员长举行面对面会晤的意愿。 “朝鲜绑架日本人”这个话题二十多年没有降温,从1970年代末到80年代,朝鲜特工被指控在日本本土及周边地区绑架了17名日本人,日方认定这些人被用于间谍培养。 小泉纯一郎访朝后,朝鲜首次承认部分绑架事实,5名受害者得以返回日本,但朝鲜坚称其余12人“已死亡或失踪”,且至今未能拿出让日本社会信服的证据。 此后,朝鲜关闭调查,宣称“问题已完全解决”,日本社会则形成了跨党派、跨世代的高度共识,受害者家属团体每年都坚持集会、抗议,守望着失踪亲人的一点希望。 这一次高市早苗主动下场,显然不是简单地重复前任首相的“强硬表态”,她在集会上当众承诺,已经通过外交渠道向朝鲜传达愿意会面的意愿,并且不排除就绑架调查“放宽制裁、灵活谈判”的可能性。 相比安倍晋三等前任首相多以“表态施压”为主,高市的姿态明显更低,声称“只要朝鲜重新启动调查,日方很多条件都可以谈”,甚至许诺“一年内希望能有结果”。 她还特意避开了日本外务省的官方渠道,改用有民间交流基础的第三方国家牵线,尽量为朝鲜留足面子,也避免直接被拒绝的尴尬。 从情感角度看,这场集会的分量很重。数百名受害者家属出席,最年长的横田早纪江已经81岁。 高市逐一与家属握手,承诺会亲自推进,尽快带来结果,这种将外交诉求与“生命倒计时”的情感叙事紧密绑定,既是向国内民意的深度回应,也是在无解困局中寻找突破口的无奈选择。 其实高市的这番操作,背后有着双重算盘。作为日本首位女性首相,她上任初期面临“极右翼标签”和执政合法性的双重压力。 国内经济复苏短期难见成效,外交领域成了最容易打出政绩的突破口,如果能推动朝鲜重启调查,哪怕只换回一人,也足以成为高市“务实外交”的标志性成绩,提升其支持率。 而她本人此前因多次参拜靖国神社被批评为“外交强硬、缺乏灵活性”,这次甚至主动放弃秋季例行参拜,理由就是“避免搅黄对朝谈判”,明显在用务实姿态修正形象。 国家层面,日本的外交困境也愈发突出。日韩之间时有摩擦,中美在东北亚事务主导权持续增强,日朝之间则几乎零互动。 更现实的是,朝鲜导弹技术不断进步,日本虽有美日同盟背书,但被动防御的安全压力越来越大,通过与朝鲜直接对话,建立危机沟通机制,成为当前日本的现实需求。 高市上任后提前与白宫沟通,争取美国不反对,还安排受害者家属与特朗普会面,目的就是希望借助美方影响力撬动朝鲜,建立独立的日朝沟通渠道,摆脱“朝美关系附属品”的尴尬身份。 但冷静来看,这次高市的外交试探,阻力极大,首先,朝鲜方面态度非常明确,11月5日,朝鲜《劳动新闻》整版发文,重申“绑架问题早已解决,日本意在挑衅”。 朝鲜现在对日本的“战略需求感”大幅下降。一方面,朝鲜与俄罗斯达成军火和粮食互换协议,今年前九个月对俄出口增长高达400%,对日本则几乎为零。 美日同盟是日本外交的基石,高市此时推进与朝鲜的直接对话,与美国“施压优先”的策略并不一致。 美军驻日基地官员甚至公开批评高市的做法“破坏同盟协调”,白宫仅表态“理解日本诉求”,美国在朝鲜半岛始终要掌握主导权,不愿看到日朝绕过美方独立对话。 受害者家属的期待的是高市的支持,但如果短时间内没有进展,这种期待很快会转化为压力,据媒体报道,集会后首相官邸每天都接到大量家属来电,质疑“为什么还没有回应”。 对朝鲜来说,拒绝对话正好强化“不受外部施压”的姿态,也能把日本诉求当作与美国讨价还价的新筹码。 在东北亚格局中,这件事其实也揭示了日本“想自主却难以自主”的困境,既想借绑架问题摆脱对美依赖,又不得不依赖美国背书,既想打动朝鲜,又缺乏让对方真正在意的筹码,左右为难。 此举能否起效不取决于东京的诚意,而取决于平壤的需求和华盛顿的态度,高市已经向朝鲜递交了七封亲笔信,但至今没有收到任何官方回应。 可以肯定的是,只要受害者家属还在,相关集会就不会停止,日本政府的外交压力也不会减轻。高市的“强心剂”,能否真正见效,还要看东北亚大棋局的风向如何变化。 就目前来看,这场集会既是对人道主义的坚守,也是日本对自主外交空间的渴望。 它或许不能立刻改变现实,却让所有关注者再次看到,在国家利益、历史纠葛和大国博弈之间,每一位普通人的命运都值得被铭记。 参考信源: 日本首相高市早苗称已向朝方提议举行首脑会谈 观察者网2025-11-04