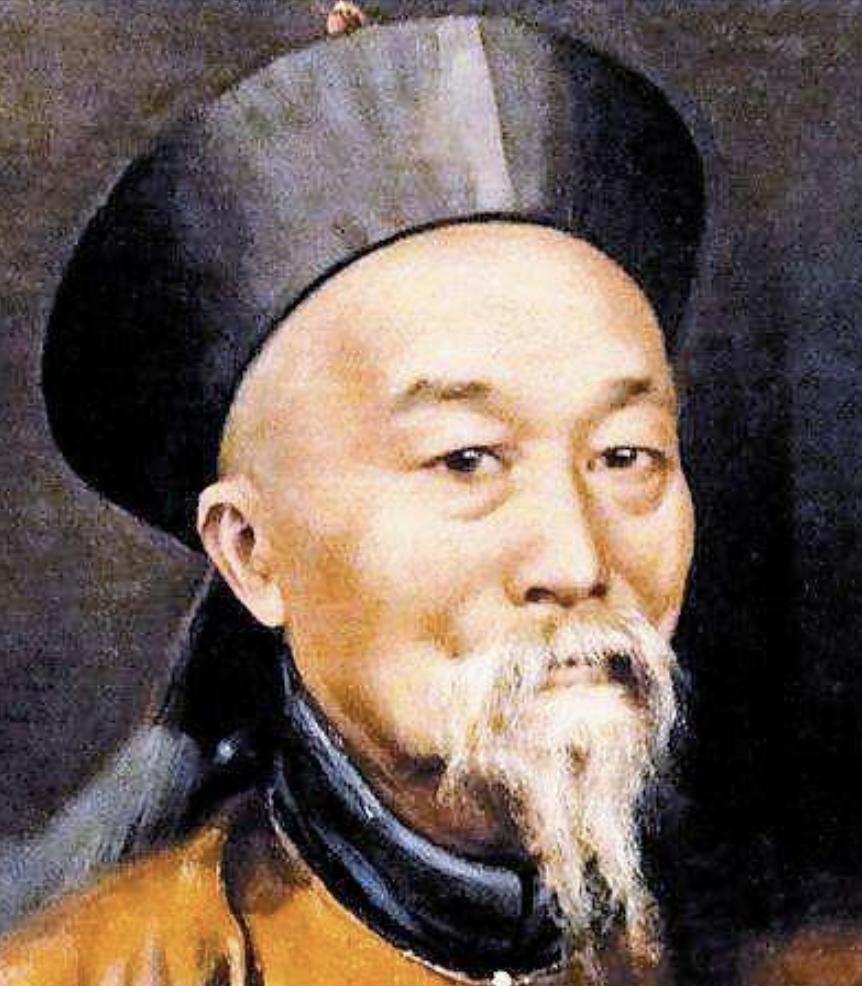

1901年,李鸿章去世,他给子孙留下4000多万两白银和无数家产,可没想到,52年后,他的孙子,43岁的李子嘉,竟因为穷得买不起食物,活活饿死了,死后,他的身上只裹了一张破草席,找了一个空旷的地方,草草埋葬了事。 李家败落最直接的原因,是家族遗产的分割与管理出了大问题,李鸿章留下的财富,其实并没有集中传承,而是按照传统分给了儿子们。 李经方、李经述等人各自分得一份,家族企业、田产、商号等被各房分割经营,缺乏统一的管理和规划。 这种家产分割,到了第二代还勉强可以控制,可一旦进入第三代,资产就变得支离破碎,谁也拿不出整块的资源来撑场面。 更要命的是,财富形式极其单一,李家的主要资产,还是田产和商号,靠租佃和传统商业吃饭,清末民初社会剧变,土地兼并被遏制,租佃收益大幅下降。 家族财富并没有及时转型为现代产业,缺乏持续增值的渠道,只能眼睁睁看着家底一点点消耗。 等到李子嘉这代人,实际继承到手的,可能只是一堆名义上的不动产和一些已经缩水的现金,真正能维持豪门体面的资本,早已所剩无几。 如果说家族传承机制的失灵是“先天之病”,那么个人能力的缺失就是“后天之殇”,李子嘉出生于1910年,在家族还算风光时长大,自小衣食无忧,从没体会过生活的艰难。 这样环境下长大的孩子,很难有真正的生存能力,李子嘉成年后,既不会经商理财,也没有一技之长,完全依赖家族发下来的月例过日子。 说得直白点,他连“五谷”都分不清,更别提自己去挣钱养活自己了。 更糟糕的是,李子嘉沾染上了鸦片和赌博的恶习,鸦片成瘾,每天都要花大价钱买烟土,赌博更是让他一夜之间输掉上海三栋洋房。 不但老本被挥霍一空,甚至把家族祠堂都抵押了出去换赌资,妻子也不愿再与他一起生活,决定离婚,此后他更是无人管束,行事愈发放纵。 曾经的豪门少爷,最后只能靠借债度日,混到乞讨街头,昔日亲友也避之不及,没人愿意再帮他。 当然,个人问题只是表象,更深层的悲剧,其实是时代在推着李家往下走。 20世纪上半叶中国政局动荡,清朝灭亡、军阀混战、抗日战争再到解放战争,每一次大的风暴都让家族产业遭受重创。 安徽、江苏的田产在战乱中被劫掠或损毁,上海的商号更是几经易手,新中国成立后,土地改革让传统豪门的物质基础彻底崩塌,李家的地、房、商号都没有了栖身之地。 还有一点很容易被忽视,那就是货币贬值的“隐形杀手”。民国时期恶性通胀反复爆发,法币、金圆券一夜之间变废纸。 即便李子嘉手上还留点现金,也很快被通胀吞噬,连基本生活都难以维系,曾经耀眼的财富,转眼之间就化为乌有,现实比小说还要残酷。 社会结构的变化也是压垮李子嘉的最后一根稻草,老牌豪门在新中国已经彻底失去了“贵族”身份的庇护。 李子嘉既没有新社会需要的谋生技能,也没有再借助老关系的资源,结果只能被时代抛弃,变成无依无靠的边缘人。 最终,43岁的他,因为买不起食物,饿死街头,身后只有一张破草席,连葬身之地都只是随便找了块空地。 李鸿章家族的故事,其实就是传统中国豪门家族的缩影,家族财产分散、缺乏现代管理,个人能力跟不上社会变迁,再加上时代剧变的冲击,多重因素叠加,造就了“富不过三代”的典型悲剧。 李子嘉个人的堕落,更是让悲剧加速,他养尊处优惯了,缺乏基本的生存能力,面对社会剧变只能坐以待毙。 沉迷赌博、鸦片,短短几年败光家产,最后连亲戚朋友都不敢再伸手帮他,婚姻失败后,彻底摆烂,最后只剩下孤独和贫穷。曾经的豪门贵胄,最后却连最基本的温饱都无法保障,令人唏嘘。 更不能忽视的是那个时代的背景,清末到民国再到新中国,社会结构彻底重组,财富的分配游戏规则被推倒重来。 传统家族的特权和庇护一夜间失效,李家这样的豪门其实没有任何“后门”可以走,新社会讲究的是自食其力,李子嘉这样缺乏谋生能力的人,只能被无情淘汰。 很多人会问,为什么李鸿章留下那么多钱,最后孙子还是饿死街头?其实,财富的代际传承,不只是钱的问题,更是制度和人的问题。 没有科学的管理和创新,没有个人能力的成长,再大的家产也只是纸上富贵,外部环境一旦发生剧变,所有的金山银山都可能瞬间化为乌有,这才是“富不过三代”的真正内核。 李子嘉的悲剧,不仅仅是个人失败,更是家族和时代共同作用的产物,小到个人自律,大到家族治理,再到社会结构变化,三者缺一不可。 李子嘉的结局虽然令人唏嘘,但也让人警醒。家业可以传,能力却难以继承。无论是家族还是个人,都要明白,时代永远在变化,唯有自强不息,才能不被历史的洪流所淹没。 参考信源: 《李鸿章:晚清的裱糊匠》凡禹