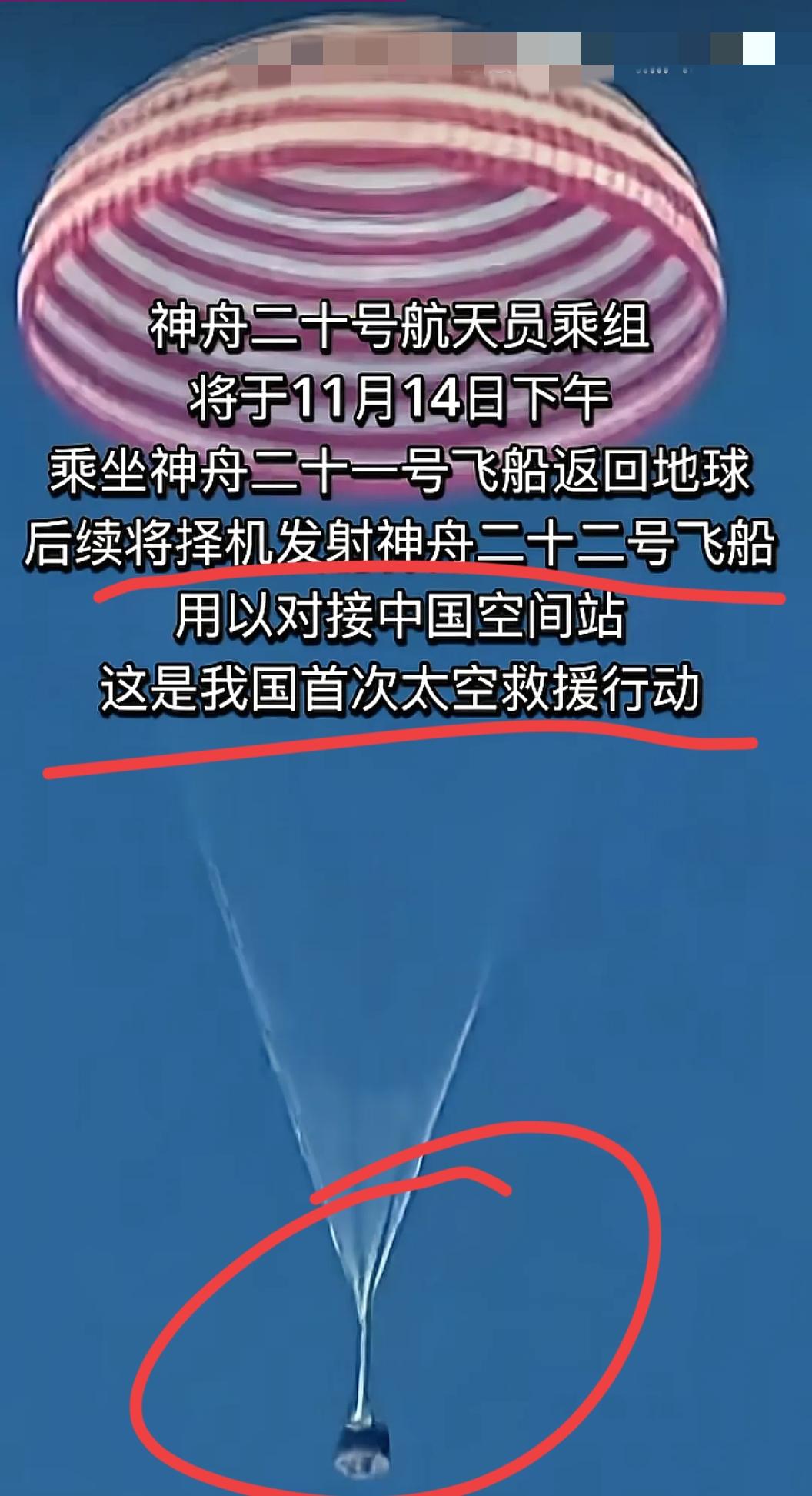

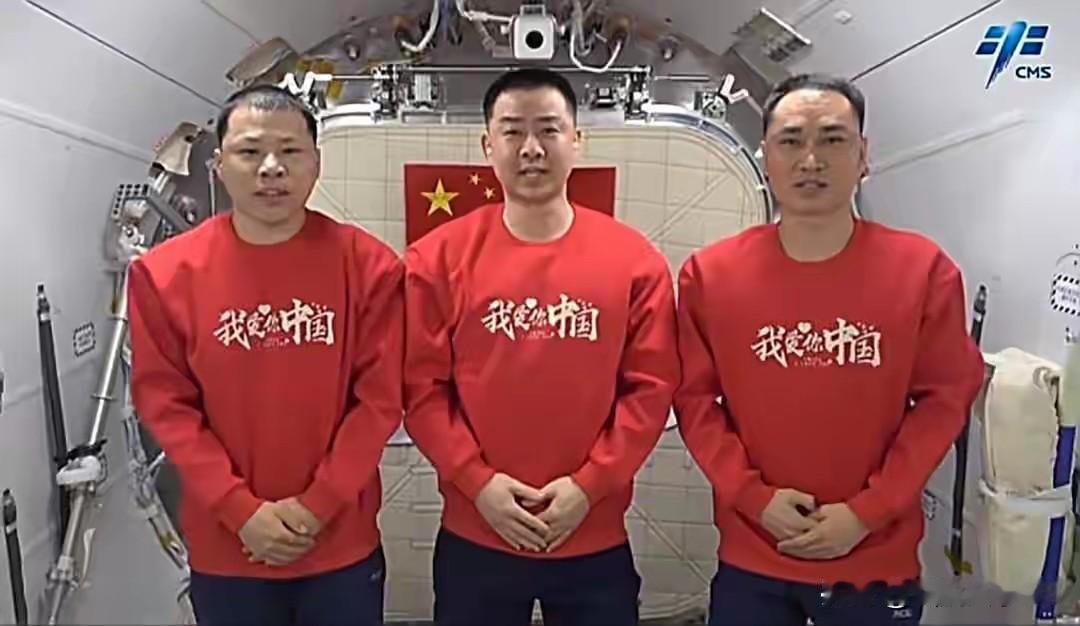

神舟二十再次传来好消息因祸得福航天员归家之路近在眼前 中国载人航天再传重磅好消息!原定 11 月 5 日返回地球的神舟二十号航天员乘组,历经小小波折后即将在 11 月 14 日乘坐神舟二十一号飞船踏上归途,这场意外的 “换乘之旅” 不仅没影响任务成效,反而收获了意外惊喜,堪称真正的 “因祸得福”。 很多人不知道,神舟二十号的归家之路原本有着清晰规划。9 月 15 日,陈冬、陈中瑞、王杰三名航天员搭乘飞船成功发射,计划在轨驻留 60 天后,乘坐原船返回东风着陆场。 但 10 月 28 日,飞船推进系统出现轻微压力异常,这个突如其来的状况让地面飞控团队立刻绷紧了神经。 经过两天的全面检测和分析,专家判断故障虽不影响航天员在轨安全,却可能给返回舱再入大气层时的姿态控制带来风险,为了绝对安全,最终敲定了 “跨船返回” 的应急方案 —— 由后续发射的神舟二十一号飞船承担接返任务。 这一调整在常人看来是计划被打乱,却成了中国载人航天技术的一次宝贵实战检验。11 月 5 日,神舟二十一号顺利发射并与空间站精准对接,两个乘组随即展开了为期数天的在轨交接。 他们不仅完成了空间站钥匙移交、物资转运,还详细核对了各舱段仪器运行参数,分享了在轨操作经验,这种不同批次飞船的协同配合,在中国空间站任务中还是首次实践。 航天工程总设计师周建平提到,这次应急调整验证了飞船间的兼容性,为未来长期驻留任务提供了更灵活的返回方案,相当于给载人航天的安全保障多上了一道保险。 更让人惊喜的是,推迟返回的这段时间里,神舟二十号乘组并没有停下探索的脚步。他们在轨驻留的 203 天里,完成了 18 项覆盖多个领域的科学实验,收获了一系列亮眼成果。 在空间生命科学领域,他们采集的人体骨骼代谢数据,为长期太空飞行的健康保障提供了关键支撑;微重力环境下制备的复合材料样本,拿到了地面无法复制的珍贵数据。 最让人振奋的是,他们成功将钨合金加热到 3100 摄氏度,刷新了国际空间材料科学实验的最高加热温度纪录,还首次发现了带电胶体在微重力下的特殊结晶结构。 在轨期间,三名航天员还完成了 4 次出舱活动和 7 次载荷进出舱任务,把问天实验舱的空间碎片防护装置全部安装到位,在舱外平台加装的脚限适配器,大大提高了后续航天员的作业效率。 天舟九号货运飞船送来的 6.5 吨物资中,两件崭新的舱外航天服被妥善安置,而空间站原有舱外服也完成了寿命评估,留下了宝贵的技术数据。他们照料的空间站斑马鱼和太空菜园长势良好,既为冰冷的空间站增添了生机,也为生命科学研究积累了数据。 目前,东风着陆场已经做好了万全准备,搜救团队、医疗保障、通信链路等各系统全部就位,静待航天员凯旋。经过专业监测,三名航天员的生理指标和心理状态都保持在最佳水平,已经完成返回前的各项准备工作。 这场因设备异常引发的任务调整,最终以技术突破、成果丰硕的结局收尾,既展现了中国航天人临危不乱的应急处置能力,也让空间站的探索价值得到了进一步提升。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~