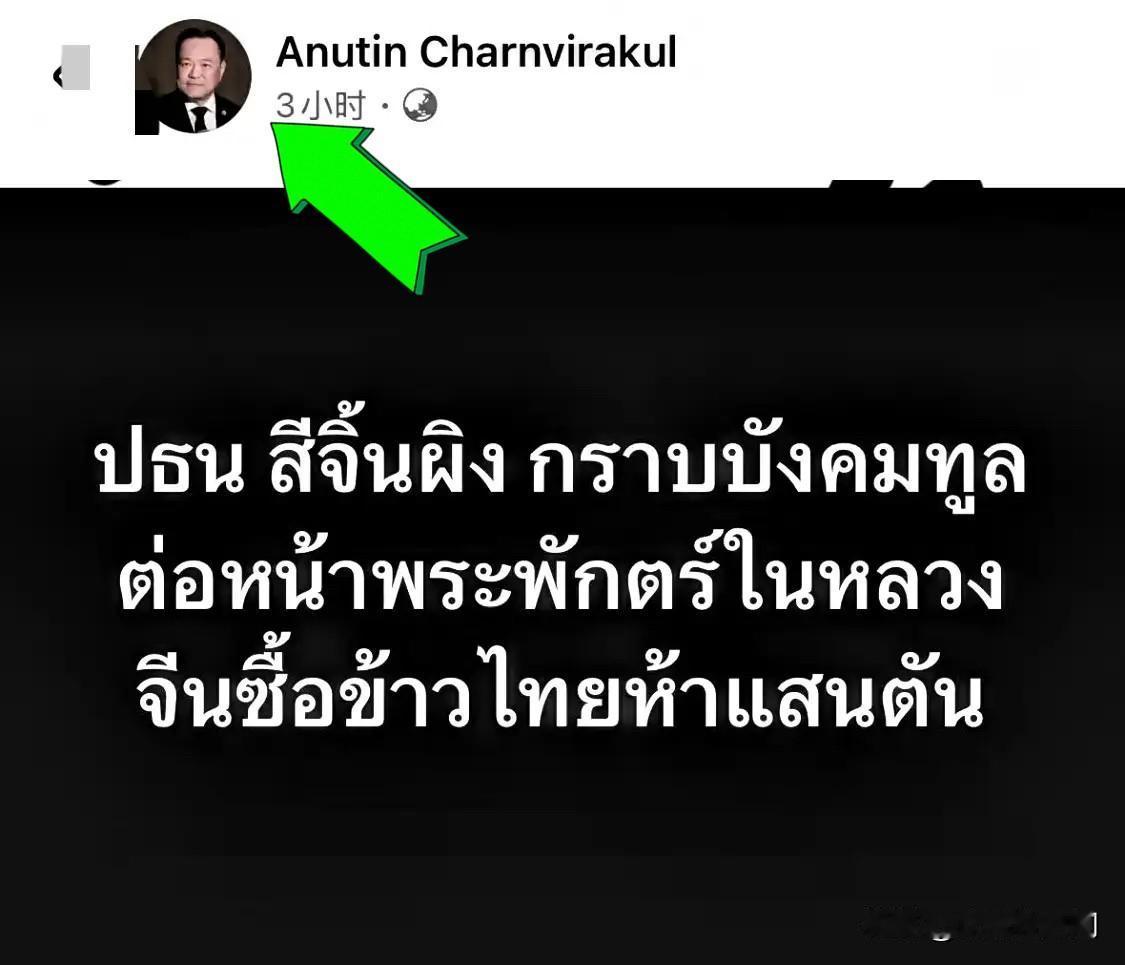

据泰媒报道,中方将采购50万吨泰国大米。 2025年11月14日,泰国国王哇集拉隆功访华期间,中泰两国敲定了一笔看似普通的农业合作——中方宣布采购50万吨泰国大米。 这一步的信号很清晰:稳供应、稳预期。按近年数据测算,50万吨约占我国年度稻米进口量的十分之一左右,是补位,不是替代,目的是把口粮盘子铺得更稳。 上世纪60年代我国粮食短缺时期,一斤米的援助都能发挥关键作用;全球粮食格局动荡的当下,这50万吨背后是“不把鸡蛋放在一个篮子”的战略考量。 国家统计局2024年数据显示,我国稻谷年产量超3000亿斤,自给率达95%以上,粮食供给确实有保障。 但年度进口的约500万吨大米,均属“精准补位”范畴——既包括泰国香米等特色品种,也用于调节区域供需,更重要的是构建多元供应渠道。 二战时期,日军封锁我国沿海,东南亚粮食运输通道中断,滇缅公路成为生命线。当时泰国华侨冒生命危险,将数十万斤大米藏匿于军火运输车队中运送至国内,解了远征军的燃眉之急。如今的50万吨采购,既是经贸合作的延续,更是对传统战略互信的强化。 再看当下的国际背景,更能明白这笔合作的分量。2025年全球粮食市场有多乱?俄乌冲突还没停,乌克兰黑海粮食出口量较战前降了60%,俄罗斯受制裁后粮食出口渠道受限; 美国第47任总统特朗普搞“美国优先”,把玉米、大豆优先保障本土生物燃料,国际粮价上半年涨了15%。这种时候,锁定泰国这个稳定供应源,等于给口粮安全上了把锁。 关于泰国大米的供应可靠性,数据可提供明确支撑,泰国商务部2024年报告显示,其大米出口连续12年稳居全球前三,对华出口占比达35%。泰国拥有专属的“王室认证粮仓”,储备量可满足全球3个月的进口需求。 更关键的是,中泰铁路联通实现物流保障升级,曼谷至昆明的冷链运输仅需7天,时效较印度、越南航线提升50%,这一优势在后勤保障层面具备重要战略价值。 一个易被忽视的关键点是,中泰大米合作与军事合作存在战略联动。2024年中泰联合军演期间,中方为泰军提供一批反恐装备,泰国则承诺在粮食出口领域为中方开通“绿色通道”——紧急情况下可优先调用其港口储备粮。 这种“粮食与安全互补”的合作模式,较单纯贸易合作具备更强的稳定性。 对比印度的出口表现可更清晰凸显泰国的可靠性,2022年印度为调控国内粮价,突然宣布禁止大米出口,导致我国南方多家加工企业陷入原料短缺。 而泰国自2008年金融危机至2025年,从未单方面撕毁粮食出口协议。这正是我国将泰国列为核心供应国的原因,粮食安全领域与军事领域类似,“可靠伙伴”是合作的核心前提。 美国近年一直在东南亚搞“粮食外交”,特朗普政府2025年给菲律宾、印尼提供了农业贷款,条件是优先向美国出口粮食。 而中泰这笔大米采购,既巩固了传统合作,又让泰国在中美之间保持平衡——毕竟泰国大米出口的40%靠中国市场,不会轻易跟着美国走。 古代打仗常说“兵马未动,粮草先行”,三国时诸葛亮北伐,好几次因为粮草跟不上被迫退兵;现代战争更是如此,2024年中东某冲突中,一方因为粮食补给线被切断,不到半个月就全线溃败。 我国现在搞多元粮食供应,本质上就是把“粮草储备”做到极致,为任何可能的风险铺路。 50万吨只占我国年度稻米消费量的0.8%,就算供应中断也不影响大局;但如果只靠一两个国家,一旦出事就会被动。就像军事上的“分散部署”,把风险降到最低。 农业农村部专家曾透露一项关键布局:我国已在泰国、越南参股大型碾米厂,并建设标准化仓储设施。这意味着合作已突破单纯采购层面,深入供应链全环节,实现从种植到运输的全流程把控。这种“全链条掌控”模式,较传统采购模式大幅提升供应安全性。 从国际影响看,这笔合作还能稳定全球粮价,2025年因为极端天气,泰国大米产量略降,不少国家开始囤粮。 我国这时按市场价采购50万吨,既给了泰国稳定的订单,又向市场释放“不恐慌”的信号,避免了粮价暴涨。这种“负责任大国”的操作,比单纯喊口号管用多了。 从民众视角观察,粮食安全具有“平时无感、缺时致命”的特质。中泰大米合作看似是国家层面的战略布局,实则与民众餐桌直接相关。该合作并非以进口替代国产米,而是通过多元供应为口粮安全增设一道“防护网”。 50万吨泰国大米采购既是贸易行为,更是多重战略目标的实现载体:从历史维度延续传统互信,从现实需求应对全球粮食市场动荡,从军事视角完善后勤保障布局,从地缘格局巩固区域合作基础。粮食安全是国家的“生命线”,这笔合作正是对这条生命线的重要加固。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。