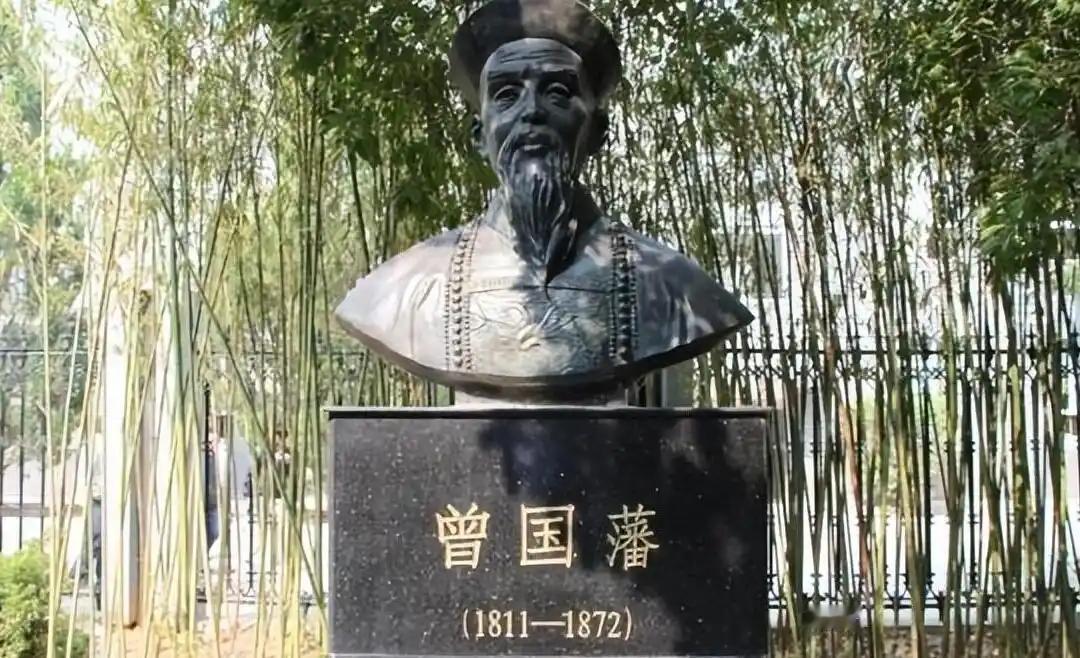

曾国藩饭桌识人:不管感情多深,饭桌上有这样行为的人,不可深交 咸丰年间的湘军大营里,伙夫刚端上糙米混着秕谷的饭盆,曾国藩就盯上了那个自称“赤贫”的远房亲戚。 这人进京投奔时,破棉袄补丁摞补丁,开口闭口“愿为大帅牵马坠镫”,可此刻筷子尖正像镊子似的,把饭粒里的谷壳一粒粒挑出来,堆在碗沿成了座小山。 搁现在看,这顶多算吃饭讲究,但曾国藩当场就搁了筷子——湘军粮库里堆着十万石军粮,却养不起一个连粗粮都要挑挑拣拣的“苦出身”。 这不是老曾吃饱了撑的挑刺。那年头湖南乡下,百姓吃的是“三合饭”——糙米、红薯、野菜搅一块儿,能顿顿嚼完整粒米的都是富户。 亲戚进京第一顿饭就敢挑秕谷,好比现在刚入职的应届生,简历写着“能吃苦”,团建时却对着食堂的鸡腿挑三拣四。 曾国藩写信给弟弟曾国荃时说得直白:“某家赤贫,且初作客,去秕而食,宁其素耶?”——穷得叮当响的人,头回上门就讲究吃食,要么装惯了,要么心性浮。后来这亲戚果然在军营里三天两头抱怨伙食,被打发去管菜园子,倒也算歪打正着。 老曾的饭桌雷达,专扫三种人。第一种是“筷子先夹贵菜”的主儿。同治元年,安庆大营来了个候补道台,酒席上筷子直奔清蒸熊掌,汤汁滴在官服上都不顾。曾国藩转头就跟幕僚说:“此辈眼中只有山珍,日后必贪民脂。” 果然,这人后来在江西任上,因私扣河工款被参劾。第二种是“吃饭吧唧嘴”的莽汉,湘军初创时有名裨将,打仗勇猛却总在饭桌上咋咋呼呼,米粒喷得满桌都是。 曾国藩倒没嫌他粗鄙,只是叹:“食不安详,必无静气,难成大事。”后来这人果然在三河之战中因急躁冒进丢了性命。 最要命的是“剩饭粒”的主儿,曾家规矩“碗底不粘一粒米”,连李鸿章年轻时睡懒觉逃早饭,都被老曾用“全营等你一人”的阵仗治得服服帖帖——毕竟连饭都吃不利索的人,还能指望他管十万湘军? 这些事儿搁现在,可能有人觉得老曾太事儿。但看看湘军的战绩就明白:从长沙靖港惨败到攻克天京,湘军阵亡将领里,90%都是曾国藩亲手提拔的“饭桌上挑出来的人”。 那个被辞退的挑谷亲戚,后来在菜园子里种出了湘军最肥的白菜,倒应了老曾的另一句话:“凡人做一事,便须全副精神注在此一事。”——你看,连吃饭都藏着职场KPI。 最绝的是同治三年的庆功宴。南京城破后,湘军将领们盯着满桌山珍海味,唯独刘铭传端着糙米碗,把掉在桌上的饭粒一粒粒捡起来吃。 曾国藩当场拍板:“此人可守台湾。”后来刘铭传在基隆抗法,率军啃着糙米坚守三个月,硬是没让法军上岸半步。这事儿传开后,安庆城里的老妈子都知道:“跟着曾大帅吃饭,筷子比官印还金贵。” 说到底,老曾的饭桌哲学,不是吃饱了没事干的讲究。在那个“兵马未动粮草先行”的年代,一个人对食物的态度,就是对生死的态度。湘军大营里的糙米宴,吃的是军纪,嚼的是人心。 那些在饭桌上挑挑拣拣的人,或许真不是坏人,但在老曾眼里,连粗粮都咽不下去的主儿,怎么指望他咽下战场的血? 这道理搁现在也灵验——君不见,那些聚餐时只顾夹自己爱吃的菜、把“减肥”挂嘴边却让服务员打包剩菜的人,多半在合作时也会“挑肥拣瘦”。饭桌上的一粒米,照见的可是人心的斤两。

用户16xxx10

知道这个理,没必要添枝加叶说这么多曾家故事了。

6689

吃过米糠+野菜,境然米道比常米还好味。可能当时是饿的状态。

消遥自在

很正确,我和一些酒肉朋友吃饭,一看吃相就知道这人德性,

6689

糙米、红薯、野菜一起吃对身体是最好的。营养丰富。

张帅明 遥远 回复 11-18 22:50

吃一个星期你再回来浅吟低唱~[抠鼻]

用户10xxx86

一个杀人魔鬼!

用户12xxx22 回复 11-18 14:28

这话说的,上过战场的哪个不算杀人魔鬼?不杀人就被杀,很简单。

用户10xxx15

曾屠

笨笨

曾剃头

行之

胡说八道,谁吃饭遇到稻壳都要挑去。

言贩子

毛病多,不跟他同桌吃。