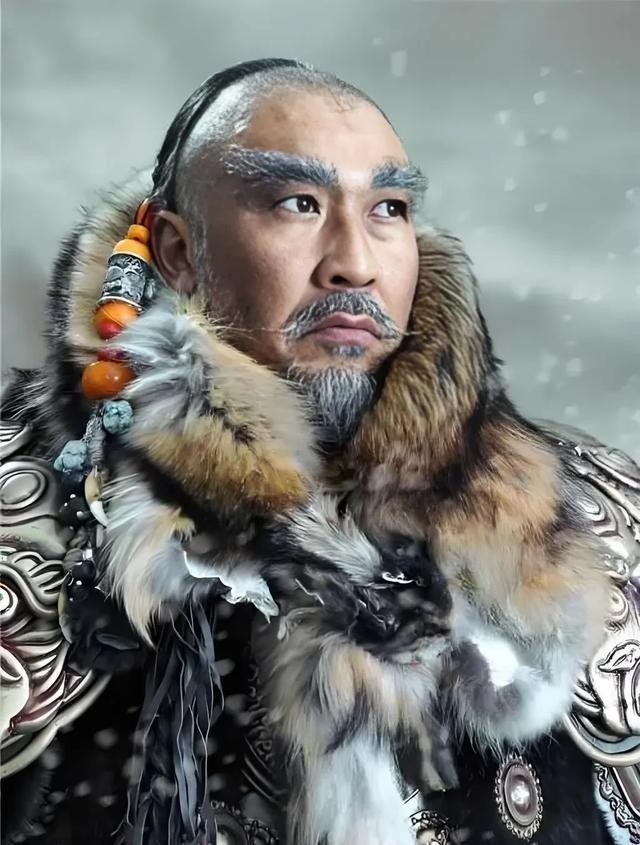

1630年2月,大明参将刘兴祚在永平两灰口被后金包围,他率800骑兵苦战半日,后身中流矢,被济尔哈朗阵斩。 但真正让他出现在这场战役上的,并不是命令,而是他自己的选择。沙河驿,那才是刘兴祚原本该去的地方。地势平缓,适合骑兵驰援,亦远离后金锋线。但他偏偏弃了既定路线,带兵绕道,直奔太平寨。沿途截击喀喇沁骑兵的小股哨探,并故意将首级陈列道旁,谁都能看出那是给皇太极下的战书。 这种挑衅,并非一时冲动。 刘兴祚的人生轨迹,本就充满了与后金的刻骨纠葛。他原是辽东开原的汉人,年少时因家破人亡被后金掳走,凭借过人的胆识和军事才能,逐渐得到努尔哈赤的赏识,被赐名“爱塔”,官至副将。但后金对汉人的压迫与歧视,始终让他心怀不满,尤其是亲眼目睹后金军队在辽东各地烧杀抢掠、屠戮百姓的暴行后,归明之心日益坚定。 天启七年,刘兴祚终于找到机会,率领家眷和亲信偷偷逃离后金,回归大明。崇祯皇帝对他的归来十分重视,任命他为参将,派往辽东前线抗金。虽被大明接纳,但刘兴祚始终背负着“降将”的标签,朝中不少官员对他心存猜忌,这让他更加渴望通过一场大胜证明自己的忠诚。 此次永平之战,后金大军攻势猛烈,大明守军节节败退。刘兴祚接到的命令是驰援沙河驿,协助当地守军巩固防线。但他深知,沙河驿的防御虽重要,却无法从根本上打击后金的嚣张气焰。而太平寨作为后金南下的必经之路,若能在此处设伏,既能牵制敌军主力,又能为永平守军争取喘息时间。 他的绕道之举,看似冒险,实则经过周密盘算。截击喀喇沁哨探并陈列首级,既是为了迷惑皇太极,让其误以为明军主力在此集结,也是为了宣泄积压多年的怨恨。刘兴祚清楚,这种挑衅必然会引来后金大军的围攻,但他早已将生死置之度外,只求能在战场上与后金决一死战,以死明志。 战斗打响后,刘兴祚率领800骑兵奋勇冲锋,凭借灵活的战术多次击溃后金的进攻。但后金兵力数倍于明军,且济尔哈朗指挥有方,明军逐渐陷入重围。激战半日,明军伤亡惨重,刘兴祚也身中数箭,鲜血浸透了铠甲。即便如此,他仍手持长枪,高呼杀敌,直至最后一刻被济尔哈朗斩杀。 刘兴祚的战死,让大明失去了一位智勇双全的将领,也让辽东前线的抗金形势更加严峻。但他以死明志的壮举,却极大地鼓舞了明军的士气。崇祯皇帝为表彰他的忠勇,追赠他为左都督,赐祭葬,并将其事迹载入史册。 从历史角度来看,刘兴祚的选择并非偶然。他的一生,始终在忠诚与背叛、压迫与反抗之间挣扎,回归大明后,他迫切需要用一场胜利来洗刷“降将”的污名,证明自己对大明的忠心。他的战死,不仅是个人命运的悲剧,更折射出明末乱世中,无数汉人将领在民族危亡之际的艰难抉择与家国情怀。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

幸运猫

无数大明将士抗击满清蛮夷,牺牲在辽东大地,他们都是华夏民族的英雄,大明英魂永存。

今生跟随Jesus

即是被敌人首领赏识,但始终不忘记自己是一个汉人。

久富

[点赞]

苏米

[赞][赞][赞]

火牛

皇汉魂,皇汉人