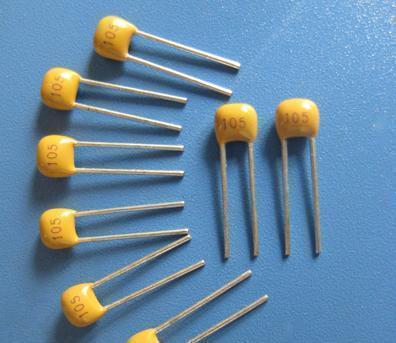

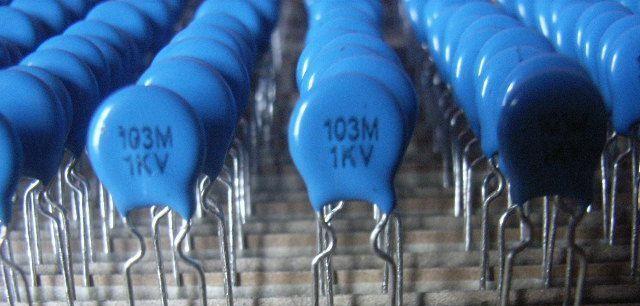

听话听音,韩国媒体报道,日本村田的片式多层陶瓷电容市场份额超过40%,领先中国7-10年。这种电容的制造难度不会高于芯片吧?别又弄成圆珠笔芯的故事哦。 但翻开中国电子元件产业的成长档案,类似的“代差”叙事并非首次出现。 从液晶面板到工业机器人减速器,从碳纤维材料到航空轮胎,多个曾被贴上“落后标签”的领域,最终都实现了从技术跟跑到标准制定的跨越。 高端市场的门槛,往往不在实验室的理论突破,而在量产前的试错投入——每一次配方调整、每一轮设备调试,都可能意味着数百万研发费用付诸东流,这让不少上游企业更倾向于选择成熟技术路径,而非冒险开辟新赛道。 当外部供给端主动让出部分市场空间时,本土企业反而获得了宝贵的“实践窗口”。 2019年射频芯片断供后,国产5G基站用滤波器在两年内实现从0到80%的自给率;2021年汽车芯片短缺时,国内车规级MCU厂商迅速完成产品验证并进入头部车企供应链——需求倒逼创新的案例,在中国产业升级史上并不鲜见。 中国作为全球电子制造业的“世界工厂”,其市场容量如同一个巨大的引力场,任何外资品牌的份额变化,都会引发本土供应链的连锁反应。 日本村田若真如假设中收缩在华业务,留下的不仅是40%的市场空白,更是从陶瓷粉末配方到精密印刷设备的全链条自主化机遇。 当然,技术差距的客观存在需要正视——村田在纳米级陶瓷颗粒分散技术、电极层印刷精度等方面的专利布局,确实构筑了较高的竞争壁垒。 但中国企业在MLCC(片式多层陶瓷电容)领域的进步已现端倪:2023年国内头部厂商的产能利用率同比提升15%,部分中高端型号产品良率突破92%,这表明“7-10年差距”并非不可逾越的鸿沟。 更值得关注的是产业竞争中的舆论困境:当中国企业凭借成本优势占据中低端市场时,被指责“低价倾销”;当开始冲击高端市场时,又被质疑“破坏行业生态”。 这种双重标准下,国内企业既要攻克技术难关,又要承受“做得好是应该,做不好就挨骂”的舆论压力,这本身就是一种特殊的成长考验。 不过,考验往往也是蜕变的前奏。 就像圆珠笔钢珠从依赖进口到实现国产,高铁轴承从完全进口到装车运行,那些曾经的“卡脖子”清单,正在被自主创新的进度条逐一替换。 片式多层陶瓷电容的竞争,或许只是中国制造业升级路上的又一个关卡——我们缺的从来不是追赶的勇气,而是将“7-10年”转化为“加速跑”的耐心与机制