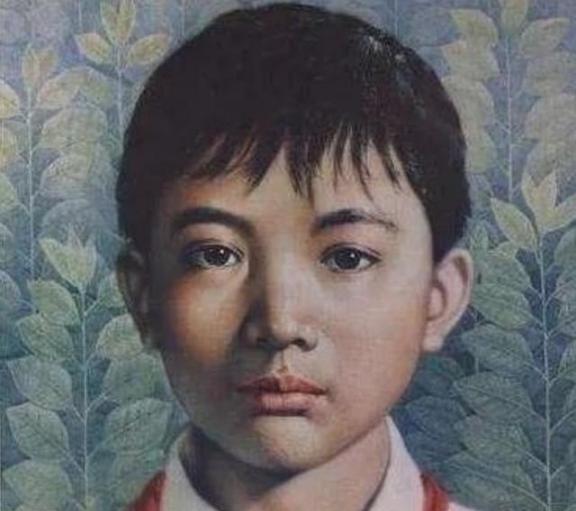

1988年,14岁赖宁因救火不幸牺牲,然而三十年过后,照片被学校摘下,雕像被拆除,就连英雄的事迹被教科书删除,这究竟是为什么? 赖宁出生在四川雅安石棉县一个普通农村家庭,从小对地质感兴趣,常上山采集石头样本。1988年3月,海子山突发火灾,他作为初中生看到烟雾后立即行动,与同学挖隔离带。专业队伍到来后他被劝下山,却又返回协助村民撤离,最终被烟雾包围牺牲。事后,共青团中央等部门追认他为英雄少年,他的名字迅速传播开来。 媒体报道铺天盖地,学校组织学习活动,学生们通过报纸和广播了解他的事迹。教科书收录他的故事,强调无私奉献精神。那时期正值改革开放初期,这种正面典型有助于凝聚社会力量,推动集体建设。各地建立纪念设施,如太原的铜像,成为人们缅怀的标志。教育系统将他的经历作为道德教育内容,融入课堂讨论和作文题目中。 社会对英雄事迹的宣传方式随着法律变化开始调整。1991年未成年人保护法修订,首次明确儿童生命健康优先原则。教育界人士讨论,是否适合让未成年人学习直接冲向危险的举动。90年代中后期,安全教育成为重点,学校增加消防演练和应急知识教学。专家指出,赖宁的奉献值得肯定,但宣传需避免鼓励孩子冒险。 2000年后,舆论声音增大,部分家长担心孩子模仿导致意外。教科书编委会响应,在2001年人教版小学语文中压缩相关内容,2007年进一步减少,到2011年完全删除那篇课文。学校逐步移除墙上照片,存入档案,避免学生将冒险视为英雄标准。太原东仓巷铜像2011年移走,原因是基座裂缝和涂鸦,需要维修。媒体报道此事,引发公众讨论英雄形象的维护问题。 这些变化源于国家对民生关注的深化。经济发展后,家庭规模缩小,每个孩子成为重点保护对象。教育政策从强调集体牺牲转向平衡个人安全与责任。孙云晓等专家公开表示,学习赖宁应聚焦他的求知欲和日常担当,而不是复制灭火行为。地方政府听取意见,修复铜像并重新安置,但教育材料中加入科学救援指导,如先确保自身安全再帮忙。 类似调整在全国多地发生,石棉县保留广场但转型为防灾教育基地。公众共识渐成,过去视赴汤蹈火为美德,现在突出生命价值。媒体调查显示,大多数人理解这种转变,认为时代进步需要更新教育方式。国际经验也被引入,如西方国家安全教材重点教导求助专业力量。