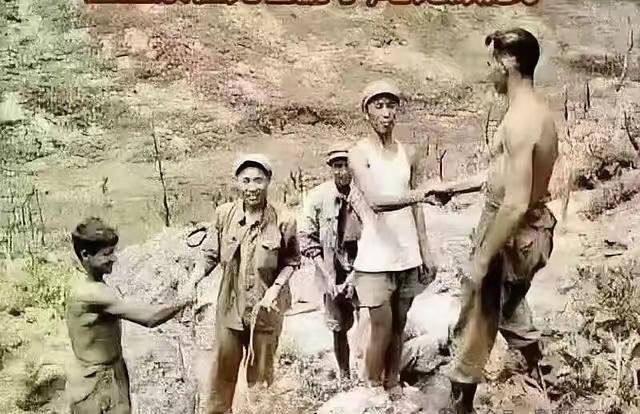

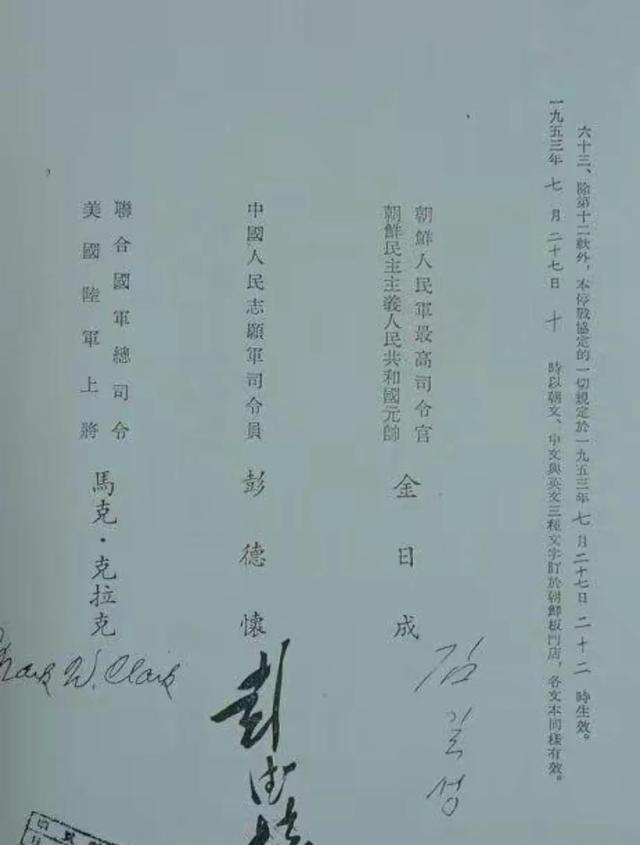

1953年7月27日中午,板门店那间简陋的木板房里,停战协定刚签完字。外面风还卷着黄土,远处炮声稀稀拉拉地响,像是战争在咽下最后一口气。协议写得明明白白:晚上十点整,枪炮全停。结果那十二个小时,双方都跟疯了似的,把仓库里能打的炮弹全往外倒,生怕剩下一颗留着过年。志愿军炮群、美军155榴弹炮、韩军105炮,轮番上阵,炸得山都抖三抖。士兵们趴在阵地上,听着炮弹在头顶嗖嗖飞,心里就一个念头:再熬几小时就熬到头了。 十点整,炮声戛然而止。静得让人耳朵发嗡,静得能听见风卷着硝烟往北飘。有个志愿军小战士后来说,那一刻他听见蟋蟀在弹坑边上叫,三年了,头一回听见蟋蟀叫。对面美军阵地上,有人试探着举起个钢盔晃了晃,见没人开枪,索性站起来伸了个懒腰。 你瞧见那张经典照片了吗?美国大兵光着膀子,跟还穿着军装的志愿军战士握手。其实那会儿双方语言不通,就靠比划。有个美军黑人士兵从兜里掏出半包骆驼烟,挨个散给刚还朝他射击的中国人。烟雾缭绕里,大家指着天上的星星,用各种手势比划各自老家在哪儿。 阵地上到处是这场景:美国兵翻出随身带的巧克力,志愿军战士掏出珍藏的炒面,两边就着钢盔当碗,拌在一起分着吃。上甘岭那边的阵地上,有个美军中尉居然拿出台留声机,放起了《田纳西圆舞曲》。中国士兵们围坐着听,有人跟着节奏用刺刀轻轻敲击空罐头盒。 可别把这浪漫化了。就在停火前六小时,还有个十九岁的北京籍战士被流弹击中。他咽气前攥着指导员的手问:"停战了吗?"得知还有两小时,他眼睛里的光慢慢熄灭了。他永远停在了停战前两小时,这个细节像根刺扎在很多幸存者心里。 看看现在某些战争片把战场拍得多儿戏。真正的战场啊,停火前最后七分钟,还有个美军炮兵连坚持打完了全部库存炮弹。他们连长后来说,不是恨中国人,是实在不想把炮弹再运回日本去。而志愿军这边,战士们默默把打空的炮弹箱拆了,准备带回去当柴火。 天亮时分,最震撼的画面出现了。双方士兵不约而同走出战壕,在曾经尸横遍野的交界地带相遇。没人组织,没人命令,就这么自然地走到一起。有个参加过诺曼底登陆的美军老兵跪在地上痛哭,他握着个志愿军小战士的手说:"我打完了整场二战,又在朝鲜打了三年,现在终于可以回家了。" 其实想想挺讽刺。前一刻还在你死我活,此刻却能在同一个弹坑里分享最后一根香烟。人类就是这么奇怪,上面一声令下就能互相厮杀,又能因为同样一声令下立即停手。但那份在停火瞬间自然流露的人性,比任何政治宣言都真实。 那些在停战日死去的人最让人唏嘘。他们挺过了最长最黑暗的夜晚,却倒在黎明来临前的刹那。就像那个北京小伙,他的生命永远定格在停战倒计时两小时。也许正是这种遗憾,让活着的人更懂得和平的珍贵。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。