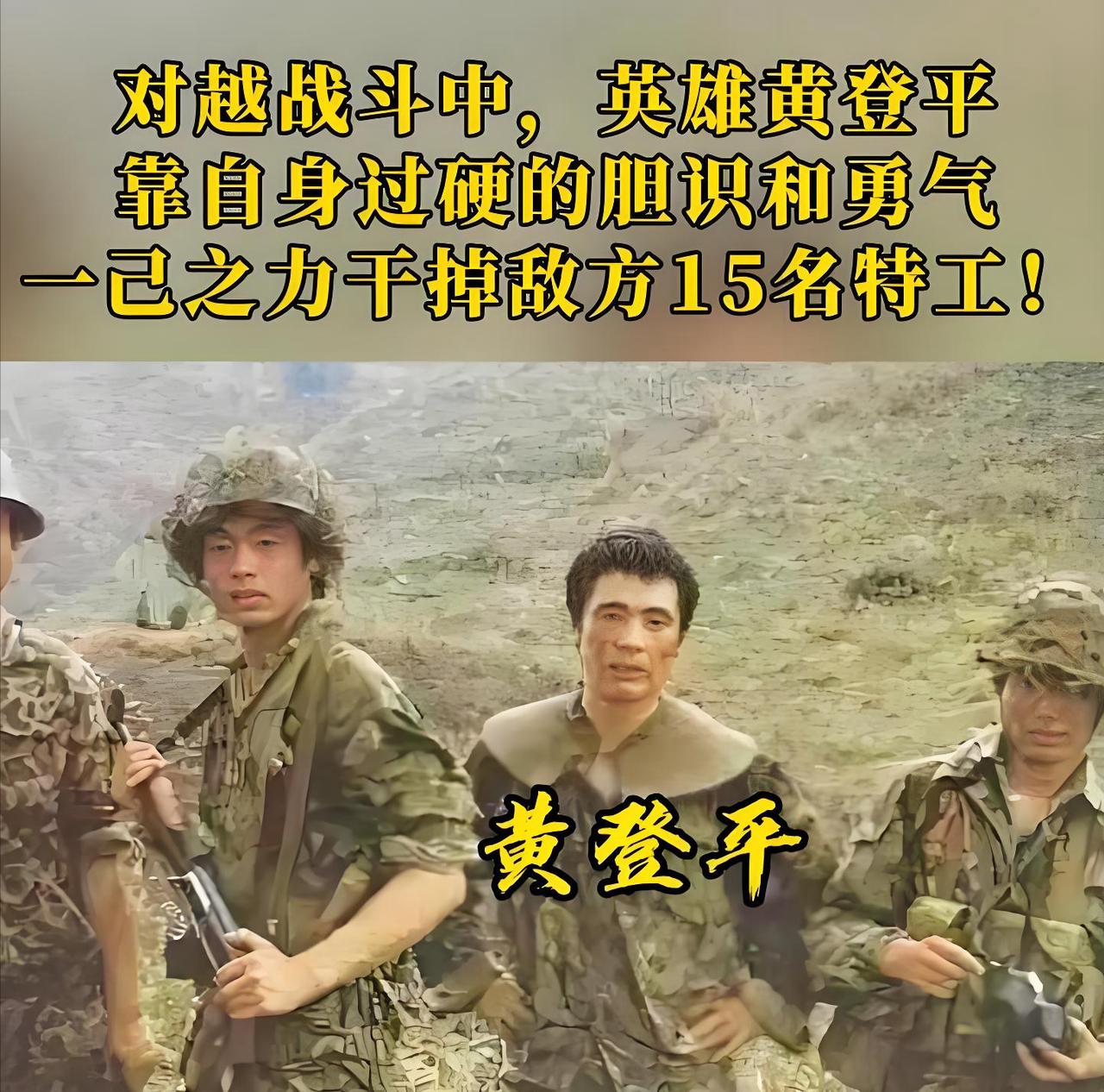

"1984年,见习参谋黄登平在站岗时,突然发现大雾中好像有人影在活动,他悄摸过去,扔了两颗手榴弹,没想到,一下创造了越南战场上单兵歼敌最多的纪录。 这个戴眼镜的军校毕业生,兜里还揣着陆军指挥学院的毕业证,本该在团部对着地图标红蓝箭头,却攥着扁担去了老山前线的运输队。团长拍着他的肩膀说“后方更需要笔杆子”,他却把这话当耳旁风,蹲在路边啃压缩饼干时,眼睛早瞟向了远处若隐若现的越军阵地。 没人知道他图啥。运输队的老兵笑他“文弱书生来遭罪”,他也不反驳,只是每次送弹药到前沿,都要比别人多花半小时——蹲在石头后用树枝在地上画草图,把哪片竹林能藏人、哪道山梁适合迂回,都记在磨破边角的笔记本上。 就连拔越军旗子,也是勘察地形时的“顺手活儿”。那天路过无名高地,他看见那面黄底红杠的旗子插在巨石上,没先动手扯,倒是围着旗子转了三圈,手指点着周围的松树:“从这儿到战壕,刚好7步,适合匍匐前进。”直到确认把地形摸透了,才一把扯下旗子塞进背包,露出里面画满等高线的纸页。 机会总是给有准备的人。他软磨硬泡跟连长申请,在前沿阵地的猫耳洞“借宿”一晚,说是“体验生活”,其实怀里揣着那本记满数据的笔记本。深夜的老山,雾气浓得像化不开的牛奶,连星光都被吞了进去,他裹着湿冷的军大衣,耳朵却没闲着。 先是草叶摩擦的沙沙声,接着是金属扣碰在枪托上的轻响——不是自己人换岗。他按住旁边新兵想拉枪栓的手,黑暗里眼睛亮得吓人:“别开枪,听脚步声,不止三个。” 这判断没人信,毕竟雾大得连自己的脚尖都看不清。有人说这是雾天帮了忙,但翻开他画满等高线的笔记本就知道,5处标注“敌可能隐蔽点”的位置,正对着传来声响的方向。他早算出,这种天气,敌人只会从坡度最缓的西北侧摸上来。 手榴弹的保险栓拉开时,他甚至数着秒。第一颗扔向左侧石缝——那里能藏一个班;第二颗砸向右侧土坡——越军习惯在那架机枪。两声响后,雾气里炸开的不仅是火光,还有越军特工的惨叫。 谁能想到,这个总被战友笑“走路都怕踩疼草”的年轻人,端掉的竟是越军特工团尖刀连——那支号称“在丛林里能吃掉半个营”的精锐。当战友们在晨光里看清15具穿着迷彩服的尸体,才发现他们的冲锋枪还没来得及打开保险。 一等功奖章挂在胸前时,团长盯着他笔记本上密密麻麻的字迹,突然说了句:“早知道你把地图刻脑子里了,当初就该让你带尖刀班。” 现在再看那个纪录——单兵单次歼敌最多,与其说是奇迹,不如说是一个道理:战场上的胜负,有时就藏在蹲在石头后用树枝画草图的耐心里。 他后来总说,那天的雾确实大,但比雾更大的,是把书本知识变成打仗本事的决心。"