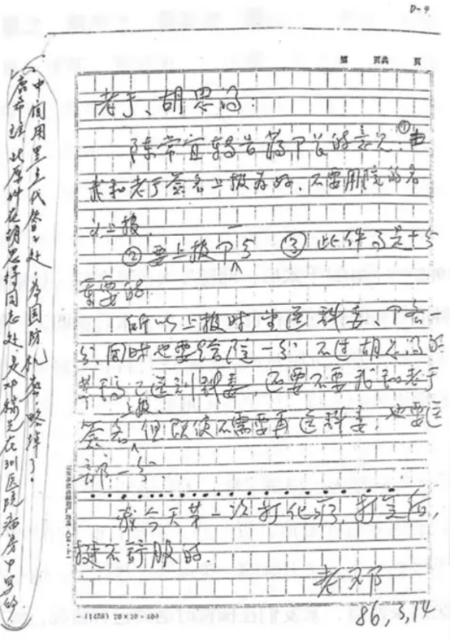

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上!当时的他身患重病,为了让国家不再落后于人,他还是联合于敏向中央表达了自己的看法。 1986年的北京医院病房里,阳光透过窗户落在邓稼先的病床上,却照不暖他被病痛缠裹的身体——癌细胞已经吞噬了他的肝脏和骨髓,每一次呼吸都带着钻心的疼,连握笔的手都在不停颤抖。 可就是这样一个快要撑不住的人,却执意要让家人拿来纸笔,趴在床上一点点写着什么,后来还特意让同事把于敏请来,两个人凑在病床边,对着写好的稿子反复琢磨,直到确认每一个观点都经得起推敲,才托人把这份建议书送到了中央。 这份建议里藏着一个关键判断:世界核弹理论水平已接近极限,往后的重点,不能再放在大型核武器上了。 邓稼先能说出这话,不是凭空猜测,而是用一辈子的研究熬出来的结论。从1958年他接下研制原子弹的任务,隐姓埋名钻进罗布泊开始,他就成了中国核事业的“拓荒人”。 第一颗原子弹爆炸时,他冒着辐射冲进爆心找弹片;第一颗氢弹研发陷入僵局时,他带着团队在帐篷里演算,草稿纸堆得比人还高。那些年里,他亲眼看着中国的核弹从无到有,也摸透了核技术的门道——当时美苏的大型核弹已经做到上千万吨TNT当量,可当量上去了,麻烦也跟着来:一枚大型核弹得用重型轰炸机运送,不仅飞行速度慢、容易被拦截,光储存和维护的成本,每年就要花掉大量经费。 更关键的是,从理论层面看,核裂变与核聚变的能量释放原理就那么多,再想在当量上突破,付出的代价和实际作战价值早就不成正比,说白了就是“力气用错了地方”。 那会儿国际上的核技术方向其实已经在悄悄转舵。美苏虽然还在搞军备竞赛,但早就不比拼“谁的核弹更大”了,反而扎堆研究小型化、精准化。比如美国已经能把核弹头做得像篮球那么大,装进洲际导弹里,一枚导弹能带好几个分弹头,每个弹头都能精准砸向目标;苏联也在琢磨怎么让核弹头更轻、突防能力更强。 邓稼先一直盯着这些国际动态,他心里清楚,中国不能跟着别人的老路走——要是还埋头搞大型核弹,等别人都把小型化核弹配到导弹上了,我们的大型核弹还得靠轰炸机投送,到时候不仅威慑力跟不上,还会浪费大量资源,一步落后就可能步步落后。 更现实的是,当时的中国根本没条件拼大型核武器。80年代初,国家已经把重心转到经济建设上,军费开支得掰着指头算。搞大型核弹,要建专门的试验场,要造重型运载工具,后续的储存、维护更是无底洞。 邓稼先知道,中国搞核力量不是为了摆排场,是为了守住国家安全的底线。要是把有限的钱都砸在大型核弹上,像核材料提纯、导弹突防技术这些更关键的领域就会缺钱缺人,到最后可能“钱花了,安全没保住”,这是他绝对不能接受的。 所以他才一定要拉上于敏一起联名。于敏是中国氢弹的“父亲”,跟邓稼先在戈壁滩上一起熬了十几年,对核理论的理解不比任何人差。两个人坐在病床边,你一言我一语地核对:于敏补充了核材料优化的技术细节,说可以通过改进裂变材料的纯度,在不增加体积的情况下提升效率;邓稼先则强调了战略需求,说未来的核力量得“好用”,能跟导弹、潜艇结合,而不是躺在仓库里当“摆设”。 他们还在建议里提到,核技术不能只用来造武器,还得往和平利用上靠,比如搞核电站,既能缓解能源短缺,又能培养技术人才——这些想法,都是他们几十年研究里攒下的“干货”。 这份建议书送到中央后,很快就被提上了议事日程。后来的发展也印证了邓稼先的判断:中国没有再走大型化的弯路,而是集中力量攻克核弹头小型化技术。 没过几年,就实现了核弹头与洲际导弹的适配,一枚导弹能带多个分弹头,精准打击能力大幅提升;同时,秦山核电站、大亚湾核电站相继开工,核技术开始为经济建设出力。这些成果背后,都藏着那份建议书的影子——那是一个病重的科学家,用最后一点力气为国家铺好的路。 其实邓稼先当时完全可以不这么拼。他已经为中国造出了两弹,就算安安静静养病,也够得上“功成名就”。可他偏不,因为他知道,科研最怕方向错,尤其是核技术这种关乎国家安全的领域,一步错可能就是十几年的差距。他躺在病床上的时候,想的不是自己还能活多久,而是国家会不会因为方向偏差落后于人,会不会再像过去那样被列强卡脖子。 有一次同事来看他,他还拉着人家的手问:“小型化的研究启动了吗?材料的问题解决没?”那种急切,就像一个父亲惦记着孩子的未来。 1986年7月29日,邓稼先走了,可他留下的那份建议书,却指引着中国核技术走了几十年的正路。他这一辈子,隐姓埋名,把自己的青春、健康甚至生命都献给了核事业,连最后一口气,都用在了为国家指明方向上。 这样的人,或许不会经常出现在聚光灯下,可他留下的东西,却能护着国家走得更稳、更远。