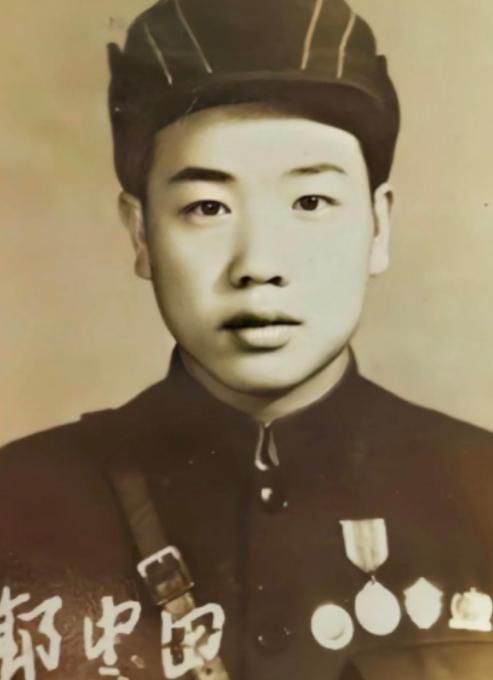

1951年4月22日,16岁的杨玉华在抗美援朝战场被俘虏,她也是中国志愿军唯一被俘的女兵。经过两年屈辱的囚禁,她才终于回到祖国的怀抱。 当时的朝鲜半岛硝烟未散,战线在三八线附近反复拉锯;这个扎着麻花辫的四川姑娘,原本是180师后勤医疗队里年纪最小的护士,此刻却成了敌军花名册上一个模糊的编号;军帽边缘磨出的毛边,沾着没来得及清理的泥土和血渍。 被俘头三个月,她学着男兵的样子弓背扛木头,用砂纸磨粗嗓子回应呵斥,把少女的身形藏在宽大的破军装里——没人发现这个“沉默的少年”其实总在夜里偷偷抚平军帽上的五角星折痕。 转折点出现在美军一次突击体检。冰冷的听诊器触到胸口时,她下意识瑟缩了一下;当军帽被扯掉,乌黑的辫子瀑布般滑落,周围士兵的口哨声像针一样扎进耳朵,她攥紧的拳头指甲掐进掌心,却没掉一滴泪。 被转往女俘营的那个黄昏,她看见政治主任吴成德的遗体被抬出来,白布单下露出的手指仍保持着握拳的姿势;听说他房间里日夜响着噪音喇叭,直到最后一刻也没吐出半个字,杨玉华忽然觉得喉咙里堵着团滚烫的东西。 在阴冷的营房里,米汤能照见自己蜡黄的脸,生病时只能裹紧单薄的毯子硬扛;更难熬的是那些“投敌者”的嘲笑,她们说“小姑娘家还守什么犟脾气”,她却在心里回:我守的不是脾气,是我爹送我参军时塞的那块“保家卫国”的木牌。 她开始偷偷攒东西。从旧衣上撕下巴掌大的红布片,把帽带拆成细细的线,藏在床板裂缝里;每到深夜,借着窗外透进的月光,她就用磨尖的树枝当针,一针一线绣五角星——针脚歪歪扭扭,扎破手指就用唾沫舔掉血珠,再接着绣。 有人劝她别白费力气,说这破布片带不出去;她只是摇头,把绣了一半的布片贴在胸口,那里的温度似乎能让丝线更牢实些。 1953年夏天,停战的消息像风一样刮进营地时,她正绣到最后一个角;当看守念出“杨玉华”三个字,她几乎以为是幻听,直到看见志愿军代表袖章上的红星,那团在喉咙里堵了两年的东西才化作眼泪涌出来。 回国的列车上,来自各地的战俘大多沉默着,只有窗外掠过的高粱地在微微晃动;杨玉华打开布包,把那面边缘毛躁、颜色却依旧鲜红的小旗举起来,有人轻轻碰了碰旗角,低声问:“这两年,你靠它撑过来的?” 她没回答,只是把旗举得更高了些。 后来有人问她,当时怕不怕被发现处死;她想了想说,怕,但更怕忘了自己是谁——就像战场上那些牺牲的战友,他们的名字或许没人记得,但他们守的东西总得有人记着。 如今那面小旗躺在纪念馆的玻璃柜里,针脚间的血渍已经发黑,却仍能让人想起那个16岁的姑娘,在异国他乡的黑夜里,用最朴素的方式,为自己也为信仰点了一盏灯。