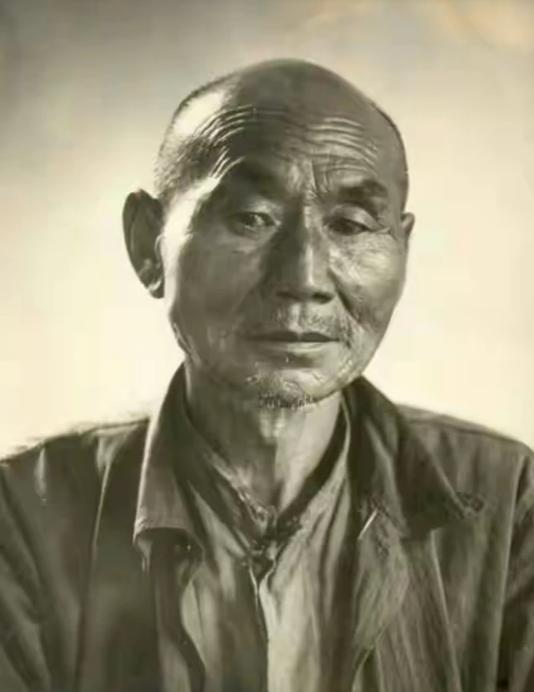

1937年12月,一个名叫“磨坊”的院子里跪着两排中国人,前排的中国青年正在遭受日本士兵的杀害。突然,最后一排的一个中国少年轻轻地碰了碰他身旁的男子,并用眼神瞟向后门的方向,他身边的男子也瞬间明白了他的意思。 那是南京城陷落后的晚上,对于才17岁的左润德来说,生与死不仅是宏大的字眼,更是瞬间的本能反应,原本这一家山东籍的移民在南京过着清贫却温馨的日子,父亲拉人力车,他捡废品贴补,日子虽苦,王府巷的家里总有烟火气。 但这层脆弱的平静在日军的铁蹄下瞬间粉碎,这群住在王府巷棚户区、大多靠出卖苦力维生的穷苦百姓,被日本人强行冠上“疑似中国士兵”的罪名抓捕,实际上,那里连一件像样的武器都找不出来,唯一的抵抗或许来自左润德父亲手中的那把菜刀。 老实了一辈子的男人为了护家,举刀冲向闯入者,却惨死在疯狂的狞笑声中,左润德被押进那个满是绝望气息的荒废院子时,面对的是一种机械式的屠杀流程,泥地被鲜血浸透后冻得坚硬如铁,跪在他身边的人,有怀抱婴儿颤抖不已的妇人。 还有手里死死攥着一卷残破《论语》的教书先生,日军在这个院子里的行径,不像是在战场交锋,更像是在进行某种取乐的猎杀游戏,没有审讯,没有理由,只有那一排排被强令脱去棉衣跪在地上的青年,以及每一次刺刀落下时喷溅的殷红。 那种逼近的死亡感是极具穿透力的,前一刻,旁边的老人刚被刺倒,血瞬间就在冻土上结了冰碴;下一刻,或许就是教书先生怀里的书卷染红坠地,或者是那名母亲绝望的惨叫,极度的恐惧让左润德一度感到大脑麻木,肢体僵硬,仿佛灵魂已经提前抽离。 但正是那冰冷刺刀反射出的寒光,以及同胞此起彼伏的哀嚎,像电流一样猛然击穿了他的麻痹神经,横竖都是死,哪怕只有万分之一的机会,也不能跪着等死,院子里看守的日军大约四五人,这几个人正沉浸在施暴的狂热中,而院落东北角的后门处恰好是个防守死角。 那个瞬间,17岁少年的求生本能战胜了所有恐惧,他极其隐蔽地用手肘触碰了身边的两名同胞,那是一个不需要语言的暗示:看后面,准备跑,这就是在和死神抢那几秒钟的时间差,就在那个想要夺走婴儿、或是一刀刺向同伴的空隙。 左润德像一头被逼入绝境的豹子猛然暴起,他的判断极为精准,与其说是逃跑,不如说是一场殊死搏斗,就在他起身冲向后门的刹那,一名反应过来的日本士兵大吼着挥刀刺来,那是决定生死的一瞬,左润德并没有慌乱地直线奔逃,而是极其敏捷地侧身一闪。 这一闪,让他躲过了心脏的致命位置,虽然锋利的刺刀还是豁开了他的胸前皮肉,但他顾不上这些,利用对方刺空的巨大惯性,他顺势死死抓住了对方的枪柄,不仅没有松手,反而借力猛地一拽。 与此同时,另一名闻声赶来增援的日军正举刀冲锋,却没料到同伴会突然失去平衡撞过来,两名日本士兵像保龄球一样撞作一团,在那一瞬间的混乱鬼哭狼嚎中,包围圈被硬生生地撕开了一道口子。 等日本人的枪声响起时,那几颗子弹只是徒劳地打在空处,左润德已经凭借对这一带地形的极度熟悉,七拐八拐地钻进了错综复杂的陌生巷弄,将死亡甩在了身后十几米开外,他顾不上处理还在流血的伤口,拼了命地在废墟间穿梭,直到在城市边缘遇到其他逃难者。 被送进了由爱国人士搭建的临时救护所,如果说那个院子里的逃生是个体的奇迹,那么当天晚上发生的一幕则彻底揭露了侵略者的凶残本质,据逃出来的左润德后来描述,日本人为了诱杀幸存者,竟然在丰富路的卫生所蓄意放火。 不明真相的居民和躲藏在附近的难民见状,出于本能纷纷跑出来救火,谁能想到,这不仅不是求生的信号,反而是死亡的诱饵,埋伏在周边的日军见人就杀,甚至将救火者直接推进火堆,王府巷又有二十多位邻居就这样在火光与狂笑声中化为焦骨。 左润德活下来了,带着满身的伤痛和破碎的家国记忆,几个月后,这个曾经捡废品的少年拿起了枪,加入了抗日游击队,他不止一次回到过卫生所的废墟,看着那些焦黑的尸体,那种痛感比自己身上的伤疤还要强烈。 晚年的他总是反复讲述这段经历,不仅是为了纪念那个惨死的父亲,为了纪念那个攥着书卷死去的教书先生,更是为了告诉后人:在这个时空里,曾有那样一群野兽试图抹杀人性,但也总有一种不屈的生命力,能从最黑暗的血泊中硬生生地站起来,冲破封锁,延续希望。 信息来源:央广网