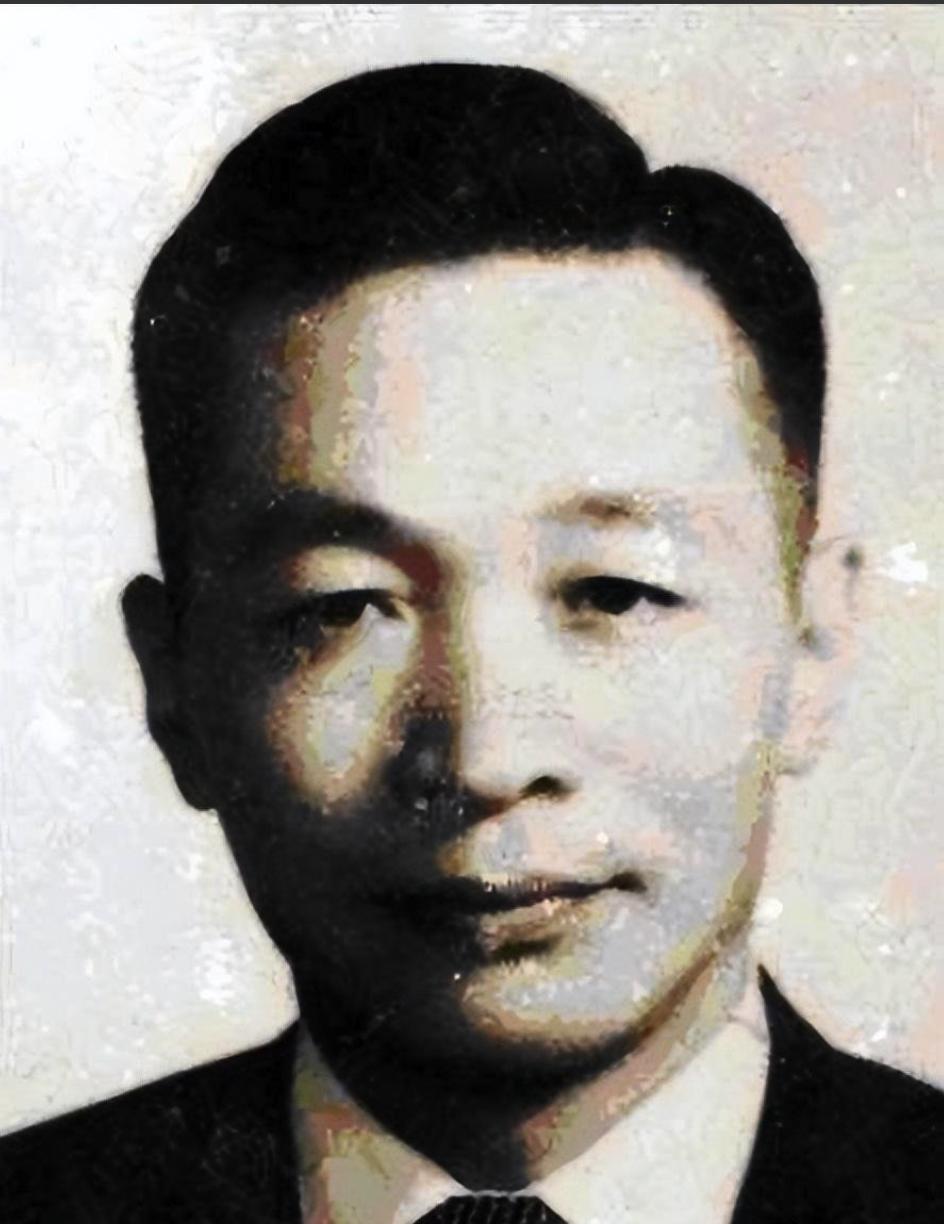

孤胆女英雄魏文全:25岁军统队长血战日寇,至死不屈 魏文全,女,25岁,国民党军统杭州便衣队队长。孤身一人潜入日寇军营搜集情报,不幸被日军发现后包围,死战不降,打光子弹后被捕。受尽酷刑未透露组织半个字。 杭州城的秋夜透着凉意,月光照在日军军营的铁丝网上,映出一道瘦削的身影。二十五岁的魏文全屏住呼吸,将最后一卷胶塞进旗袍夹层。她记得上司交代任务时沉重的语气,这份情报关乎整个浙东抗日力量的存亡。四周寂静得可怕,只有远处哨兵皮靴踏地的声音规律地响起。 突然,探照灯扫过她藏身的角落。暴露了。 日军军营瞬间炸开锅,三十多名全副武装的士兵从四面围拢。魏文全掏出手枪,背靠砖墙,第一发子弹就撂倒了冲在最前面的军曹。枪声在夜空中格外刺耳,她知道自己生还的希望渺茫,但脑海里闪过的不是恐惧,而是上周牺牲的三个队员的面孔,他们被发现时,尸体被挂在城墙上示众。 “投降吧!女人!”日语喊话声此起彼伏。 回答他们的是又一声枪响。 魏文全的打法近乎疯狂,她专挑军官模样的人射击。子弹擦过她的鬓角,在墙上溅起碎石。有那么一瞬间,她想起老家绍兴的桂花糕,想起送她参军的母亲哭红的眼睛。那时候她才二十二岁,剪掉长发对母亲说:“国家都要没了,还谈什么女儿身。” 最后一颗子弹射出后,她平静地扔掉手枪。 被捕后的审讯室弥漫着血腥味。日本人起初以为这是个容易对付的年轻女子,用了最简单的刑罚,皮鞭蘸盐水。鞭子抽在背上时,魏文全咬破了嘴唇,但没发出声音。审讯她的日本军官叫松本,会说中文,他凑近她说:“何必呢?你这样的年纪,应该在丈夫怀里撒娇。” 她朝他脸上啐了一口带血的唾沫。 接下来三天,日军用上了所有能从中国人那里学来的酷刑:烙铁、竹签、电击。有次昏死过去后,她梦见自己走在西湖边上,柳絮纷飞,学生们在朗诵岳飞的《满江红》。醒来时,松本拿着写好的供词要她按手印,那纸上列着十几个军统联络站的位置。 “签了,马上送你去日本医院治疗。”松本的声音甚至称得上温和。 魏文全肿胀的眼睛里闪过一丝笑意,她慢慢地、清晰地用杭州话说:“侬在做梦。” 这句话激怒了日本人。他们开始用药物审讯,一种能让人精神混乱的药剂。注射后,魏文全陷入半昏迷状态,嘴里喃喃自语。松本兴奋地凑近录音设备,却只听到断断续续的句子:“怒发冲冠……凭栏处……潇潇雨歇……” 她在背《满江红》。 第七天凌晨,魏文全被秘密转移。途经军营操场时,她看到一面被日军扯下的青天白日旗扔在泥水里。趁押送士兵不注意,她用尽最后的力气扑过去,把旗帜抱在怀里。这个动作招来一顿枪托猛击,肋骨断裂的声音清晰可闻。 后来知道这件事的狱友回忆,那天早上听到魏文全在囚车里唱歌,唱的是《义勇军进行曲》,声音很轻,但每个字都清清楚楚。 关于魏文全的结局有多种说法。军统档案记载她于1941年11月殉国,遗体不知所踪。杭州民间则流传,她被关押在笕桥监狱时,策反了一名东北籍伪军,传递出最后一份情报,日军即将扫荡四明山根据地的计划。这份情报让三千多名抗日军民得以转移。 我翻查资料时注意到一个细节:魏文全的军统档案里,性别一栏最初填的是“男”。据说她刚加入时,上司认为女性不适合外勤工作,她当场拔枪,三十米外打碎了五个酒坛子。从此没人再提性别的事。 在杭州革命烈士纪念馆,魏文全的名字刻在不起眼的角落。没有照片,没有遗物,只有生卒年月和短短两行介绍。可站在那块黑色大理石前,你仿佛能看见一个穿着旗袍的年轻女子,在深秋的夜色里翻过铁丝网,动作轻盈得像只燕子。她知道前面是什么,还是往前走了。 有时候我在想,是什么支撑一个人在那种绝境里不屈服?或许答案很简单,她知道自己在为什么而死。比起生死,有些东西更重要:尊严、信念、还有脚下这片土地的明天。 魏文全们可能没读过多少书,不懂宏大的主义理论,但他们懂得最朴素的道理:强盗闯进家里,得拿起刀枪赶出去。这种近乎本能的抵抗,构成了我们这个民族最坚硬的脊梁。 如今西湖边的柳树年年发芽,游船划过水面留下温柔的波纹。很少人知道,八十多年前,有个二十五岁的姑娘为了守住这片景色,把青春永远定格在了血色黎明前。 历史总是这样,把惊心动魄的往事沉淀成档案里几行冷冰冰的文字。但当我们翻开这些纸张,那些年轻的脸庞依然鲜活,他们的选择依然在拷问每一个后来者:换作是你,会怎么做? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。