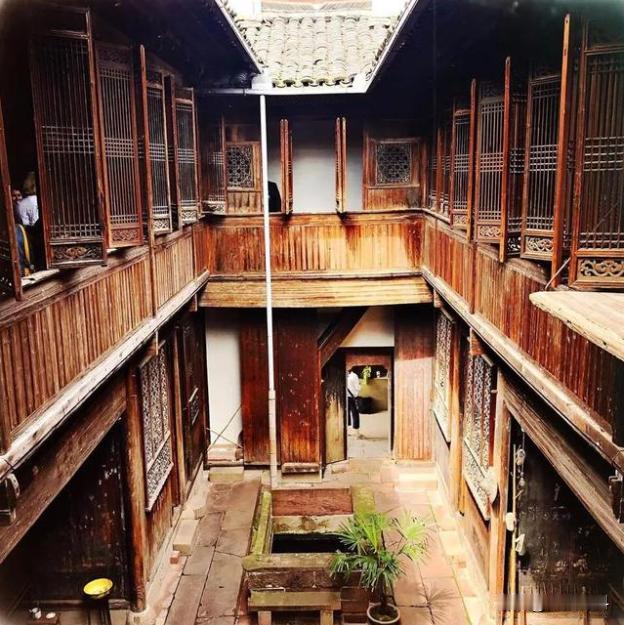

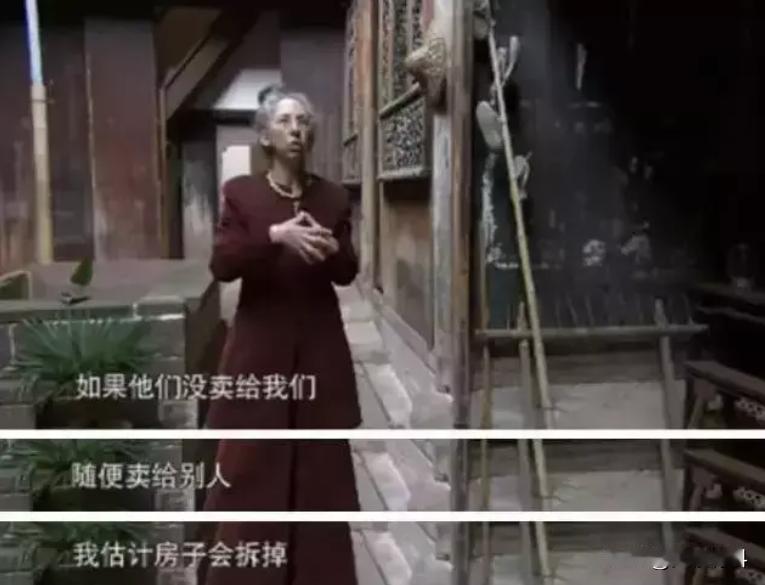

1996年,安徽黄村一幢建于清朝的大宅遭遇拆迁,主家心痛无奈,没料到,一个美国女人愿意出价1.25亿购买。 2003年6月,美国塞勒姆迪美博物馆新展区正式开放,参观者络绎不绝。这座大洋彼岸的博物馆,因为一件特殊的展品——荫余堂,引发了人们的强烈好奇。 人群中,各种语言交织在一起,赞叹声此起彼伏。人群外,荫余堂静静地伫立着,它历经百年风雨,如今以崭新的姿态,迎接来自世界各地的访客。它身上的每一砖瓦,都在无声地讲述着古老中国的故事。 1997年春天,荫余堂的拆除搬迁工作正式启动,中美专家团队对荫余堂的每一块砖瓦、每一个部件都进行了精细的编号和记录。 拆除工作耗时四个月,最终荫余堂及屋内原有的生活用品和装饰品,甚至连同鱼池、天井等也被一并拆除,打包装入集装箱。同年11月,这些集装箱开启了漫长的跨洋旅程。 1998年2月,荫余堂的部件运抵美国塞勒姆迪美博物馆,经过五年的精心修复,荫余堂终于在异国他乡重获新生。 修复团队严格按照拆除时的记录,将所有部件重新组装,力求完美还原老宅的原貌。博物馆还专门购置了与原屋中类似的家具和摆设,并根据黄家人提供的照片和资料,尽可能地还原二十世纪八十年代时的生活场景。 2003年6月,荫余堂在迪美博物馆正式向公众开放,第一天参观人数就突破一万。这座来自中国的古老建筑,迅速成为博物馆的明星展品,吸引着无数游客的目光。人们在这里驻足欣赏,感受着中国传统建筑的魅力,也从荫余堂的故事中,读懂了文化传承的意义。 时光倒流,回到十九世纪末的嘉庆年间,荫余堂在安徽黄村拔地而起。这座占地四百余平方米的徽派建筑,是当地黄姓富商的祖传住宅。它以砖、木、石为原料,结构严谨,风格独特,是典型的徽州民宅建筑。 荫余堂落成后,见证了黄家几代人的兴衰荣辱,它收藏着家族的欢笑与泪水,也铭刻着岁月的沧桑。可随着时代的变迁,黄家子孙陆续迁入城市,荫余堂逐渐荒废,最终面临着被拆除的命运。 1993年,一位名叫南希·波琳的美国女士来到安徽休宁县黄村旅行。作为一名中国艺术史学者,她被徽派建筑的独特魅力深深吸引,萌生了将一座徽派建筑搬回美国的想法。 1996年,她再次来到黄村,偶然间走进了荫余堂,并从黄家人口中得知老宅即将被拆除的消息。南希当即决定买下这座老宅,并计划将其运回美国修复。 这个大胆的想法,对于当时的黄家人来说,无疑是意外之喜。他们虽然不舍,但也无力改变老宅的命运。最终双方达成一致,荫余堂以1.25亿美元的价格被南希买下。 后来荫余堂第36代传人受邀来到迪美博物馆参观,当她看到这座熟悉的祖宅,在异国他乡以如此完整的姿态展现在世人面前时,不禁潸然泪下。 荫余堂的重生,是偶然,也是必然,它不仅是一座老宅的跨洋之旅,更是一次文化的碰撞与融合。它在异国他乡延续着自身的文化血脉,也为中美文化交流搭建了一座桥梁。 文化遗产没有国界,它属于全人类,需要我们共同守护和传承。 信息来源:《中国在海外唯一完整古宅被卖18年日参观人数上万》成都商报