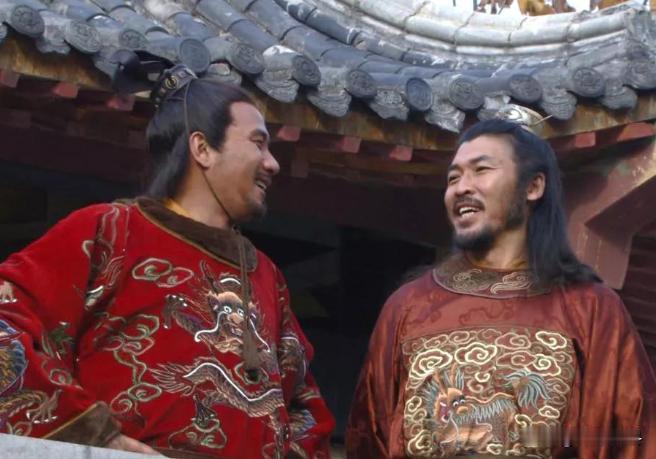

1368年,徐达与常遇春带着兵马将元顺帝围在开平,然而徐达却故意让士兵放开缺口让元顺帝逃走,常遇春怒气冲冠,立马把这件事上报给了朱元璋,万万没想到朱元璋不但没有责备徐达,反而对他大加赞扬,这究竟是为何? 大明王朝是一个从草根到皇帝的逆袭故事,也是一个热血与权谋交织的时代。在这场权力游戏中,无数英雄豪杰粉墨登场,但最终能名垂青史的,却寥寥无几。 徐达和常遇春,这对明初的“双子星”,一个沉稳老辣,一个勇猛无敌,他们用截然不同的方式,书写了各自的传奇。 徐达用兵,讲究的是“稳准狠”,每一步都经过深思熟虑,不打无准备之仗。他就像一位经验老道的棋手,步步为营,最终将对手逼入绝境。常遇春则是一位冲锋陷阵的猛将,他从不计较个人得失,总是身先士卒,杀敌无数,令敌人闻风丧胆。 两人虽然性格迥异,但打起仗来却配合默契,屡战屡胜。攻城略地,他们一个主攻,一个主守,一个主张速战速决,一个主张稳扎稳打,正是这种互补的作战风格,让他们在战场上所向披靡。 朱元璋称帝后,徐达和常遇春都成了开国功臣,位极人臣。但朱元璋生性多疑,对功臣一直心存戒备。 徐达深知伴君如伴虎的道理,他行事低调,从不居功自傲,即使面对朱元璋的猜忌,他也总能巧妙化解。而常遇春则不同,他性格耿直,不懂得掩饰锋芒,最终英年早逝。 徐达不仅在政治上小心谨慎,在家庭教育上也颇有远见。他深知“富不过三代”的道理,因此从小就对子女严加管教,告诫他们要低调做人,踏实做事。 徐达的长女更是被朱元璋选为燕王朱棣的王妃,也就是后来的徐皇后,徐皇后知书达理,深明大义,在朱棣夺取皇位的过程中起到了至关重要的作用。而常遇春虽然贵为开国元勋,但他的后代却鲜有能与其比肩的,这也许与他生前的性格不无关系。 明朝开国,百废待兴,打江山容易,守江山难。乱世之中,朱元璋这支“草根创业团队”急需人才。徐达和常遇春,一个出身贫寒,一个目不识丁,就是这样两个“草根”,却凭借着过人的军事天赋,成了朱元璋的左膀右臂。 徐达心思缜密,擅长运筹帷幄,常遇春则性如烈火,是天生的战场猛将。一文一武,两人珠联璧合,为朱元璋立下了汗马功劳。 1368年,徐达和常遇春率军包围元大都,元顺帝也是插翅难逃,可就在众人以为元顺帝必死无疑的时候,徐达却做出了一个惊人举动,他故意在包围圈上留了个缺口,放走了元顺帝。 常遇春对此大为不解,他认为这是千载难逢的机会,应该一举拿下元顺帝。但徐达却认为杀了他后患无穷,毕竟当时有不少老百姓都是拥护他的,倒不如放他一马,还能落个仁义之名。 常遇春虽然心里不服,但也只能听从徐达的命令,事后,朱元璋也对徐达的“放虎归山”之计大加赞赏,认为他深谋远虑。 徐达和常遇春,一个像水,一个像火,他们用各自的方式,为大明王朝的建立立下了不朽功勋。徐达的智慧,常遇春的勇猛,都是那个时代不可或缺的。但历史也告诉我们,只有智勇双全,才能在波谲云诡的政治斗争中立于不败之地,才能为家族赢得长久的荣耀。 信息来源:《徐达故意放元顺帝逃走,副将常遇春大怒,将此事报给朱元璋,没想到朱元璋却大赞:放得好!》中国国情