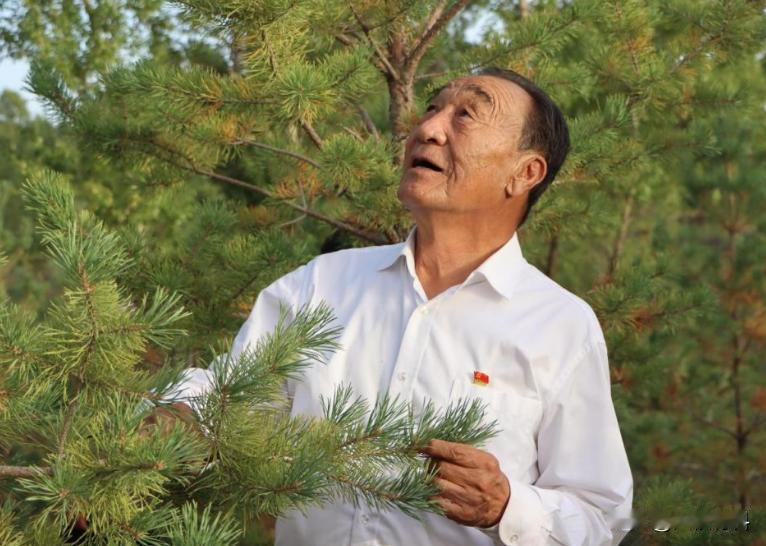

1998年,石光银种下的6万亩林场被纳入生态林场,禁止砍伐,这样一来,他手握几千万的资产不仅挣不到钱,每年还得倒贴几十万,然而就在他不知道咋办的时候,转机出现了。 石光银的治沙之路并非一帆风顺,期间经历了政策调整、资金短缺等诸多困难。但他始终初心不改,咬定青山不放松,带领村民们植树造林,将一片片荒漠变成了绿洲。 1986年,石光银带领村民首次向狼窝沙发起挑战,结果却以惨败告终。树苗成活率不足十分之一,投入的资金几乎打了水漂。村民们开始动摇,质疑的声音此起彼伏。 面对质疑和压力,石光银并没有放弃,他顶住压力,再次筹集资金,带领村民二次进军狼窝沙。这次他吸取了之前的教训,改种更耐旱的灌木,但结果依然不尽如人意,成活率只有20%。 两次失败,不仅耗尽了石光银的积蓄,也让他背负了沉重的债务。更让他痛心的是,村民们对他的信任也随着一次次的失败而逐渐消散,但石光银并没有被眼前的困境击垮,他深信只要找到正确的治沙方法,狼窝沙就一定能披上绿装。 为了找到治沙的“金钥匙”,石光银不辞辛苦,前往多地学习考察,虚心请教当地的治沙专家,学习先进的治沙方法。 1988年春天,石光银带领村民第三次向狼窝沙发起挑战。这次他们信心满满,斗志昂扬。他们先在沙丘间种上杨树、柳树等耐旱树种,然后在迎风坡设置高高的草障。为了保证树苗的成活率,石光银和村民们吃住在沙漠,日夜守护着这些“绿色希望”。 经过几个月的艰苦奋战,狼窝沙终于被攻克。看着满眼的绿色,村民们欢呼雀跃,眼角闪烁着激动的泪光。这一年,狼窝沙的树苗成活率高达八成,创造了毛乌素沙漠腹地治沙的奇迹。 三战狼窝沙的胜利,不仅让石光银在治沙领域声名鹊起,更重要的是,它点燃了村民们战胜风沙的希望之火。他们纷纷加入到石光银的治沙队伍中来,一起为改变家乡的命运而奋斗。 石光银于1952年出生在陕西定边县,这里是毛乌素沙漠的南缘,饱受风沙侵袭。目睹家乡饱受风沙肆虐,他从小就萌生了“治沙”的念头。 二十岁那年,石光银当选家乡的大队长,他想带领乡亲们一起植树造林,改变家乡贫穷落后的面貌。但他的想法在当时并没有得到太多支持,甚至有人嘲笑他是“痴人说梦”。 政策、技术、资金,样样都成为他治沙路上的拦路虎,早期的尝试也以失败告终。 转机出现在上世纪八十年代,国家出台了承包治沙的政策,石光银敏锐地意识到这是一个千载难逢的机遇。他毅然辞去农场场长的“铁饭碗”,拿出全部积蓄,还四处借钱,承包了三千多亩荒沙,正式开始了治沙之路。 1998年时,石光银已经拥有价值三千多万的六万亩林地,只不过没想到后来这些树被化为了生态林场,这就意味着他失去了经济来源,还背上了一屁股债。 好在后来相关部门帮他解决了困难,他们帮石光银申请了低息贷款,石光银利用这笔资金发展养殖等产业,顺利走出了困境。 如今石光银已经70多岁了,但他依然奔波在治沙第一线。在他的带领下,毛乌素沙漠的绿色版图不断扩大,昔日荒凉的沙漠,如今变成了绿树成荫的生命之地。 石光银的经历是人与自然抗争的史诗,也是一个普通人用生命书写绿色传奇的感人故事。他用四十多年的坚持,证明了“人定胜天”的真理,也为我们树立了生态文明建设的典范。 只要心中有梦,脚下有路,就一定能战胜前进道路上的所有困难,最终实现自己的梦想。 信息来源:《石光银:一个负债累累的千万富翁》中国青年报