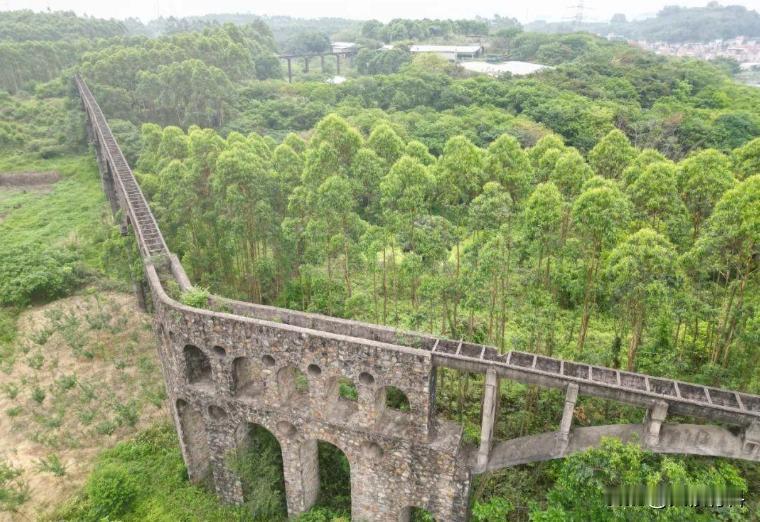

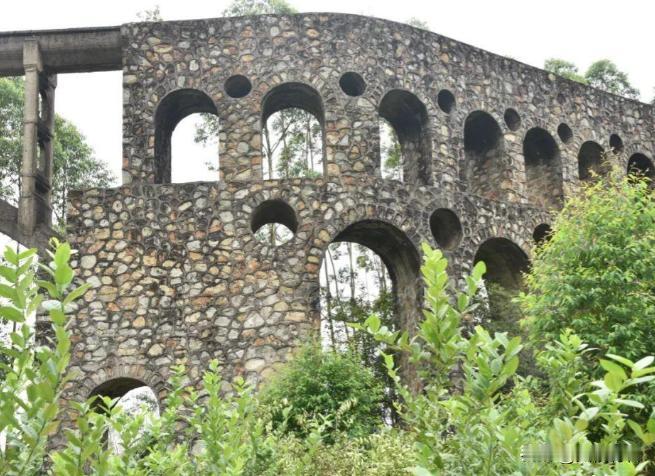

历时14年修成的广东“红旗渠”,如今荒废在山野,被时光遗忘! 朋友圈里不少去河南林州旅游的人,都会晒出有关“人工天河”红旗渠的照片,它举世闻名,但很少有人知道,在南方,在广东鹤山,也有一条被叫做“红旗渠”的水利工程——龙口南北渠,如今却静默在山林荒野间,无人问津。 如今,林州红旗渠已成为享誉中外的5A级景区,每年接待游客数百万,而鹤山南北渠,却只是县级保护单位,隐匿于山林,任由杂草丛生,渡槽断裂,昔日的辉煌,早已被岁月掩埋。 同样是“红旗渠”,为何命运如此不同? 一方面,时代在发展,水利设施也在更新迭代,当年修建的许多水渠,如今已无法满足现代农业的需求,逐渐被淘汰也在情理之中。 另一方面,与林州红旗渠的精心保护和开发利用不同,鹤山南北渠似乎被人们遗忘了,缺乏必要的维护和宣传,自然也难以吸引游客的目光。 时间拨回到1960年,新中国成立不久,林州市饱受干旱之苦,为了改变命运,当地人民决定,从山西引水,修一条“生命渠”。 这是一场与自然的抗争,没有大型机械,全凭双手肩扛,硬是在太行山的悬崖峭壁上凿出了一条长达一千五百公里的“天河”。红旗渠的诞生,是“自力更生、艰苦奋斗、团结协作、无私奉献”精神的结晶,这种精神也鼓舞着无数中国人。 红旗渠的影响力,也跨越了地域的限制,远在千里之外的广东,也有一群人,被这种精神深深打动,决心在自己的土地上,创造奇迹。 1966年,广东鹤山龙口镇,同样遭受着干旱的困扰,目睹林州人民的壮举,龙口人民也萌生了修建水渠的念头。 没有重型机械,只有锄头、簸箕、扁担,龙口人民硬是用最原始的工具,在山野丘陵间,开凿出了一条长达34.5公里的“红旗渠”——龙口南北渠。 工程之艰辛,超乎想象,运送水泥、钢筋,全靠人力肩扛,山路崎岖,一走就是几个小时。为了将重达十一吨的渡槽拱架吊装到位,没有起重机,就用滚木、杠杆,硬是“蚂蚁搬家”般地完成了任务。 历时十四年,龙口南北渠终于建成,3.5万亩耕地受益,当地农民终于摆脱了“靠天吃饭”的困境。 红旗渠精神不仅是修建水利工程,更是一种宝贵的精神财富,在新的时代背景下,这种“自力更生、艰苦奋斗”的精神依然具有重要的现实意义。 我们需要思考的是,如何将这些承载着历史记忆的水利工程保护好、利用好,让它们不仅仅是冰冷的建筑,更成为传承红色基因、弘扬时代精神的重要载体。 或许,我们可以借鉴林州红旗渠的成功经验,对鹤山南北渠进行修复和开发,将其打造成为集红色旅游、爱国主义教育、农业观光于一体的综合性景区。 同样也可以利用新媒体平台,加大对鹤山南北渠的宣传力度,让更多人了解它的历史价值和时代意义。 一座水渠,一段历史,一种精神。那些被遗忘的“红旗渠”,不应该只是历史的尘埃,它们应该被重新擦亮,成为照亮未来的精神火炬,激励我们在新时代继续奋斗,创造新的奇迹。 信息来源:《惊叹!鹤山这条37公里人工天河的故事,你知多少?》鹤山发布