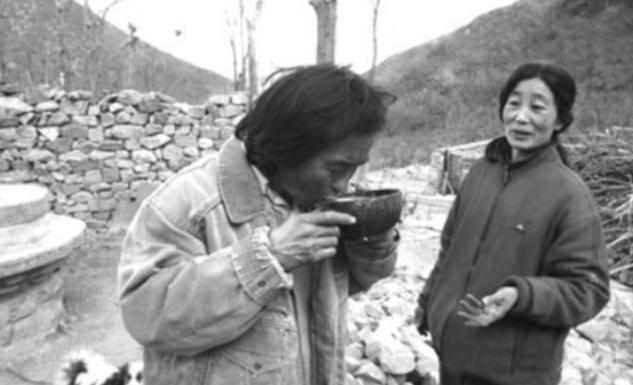

2000年,北大教授王青松不顾所有人反对,辞职带着妻子隐居,从此音讯全无,11年里花光350万积蓄,然而7岁儿子的一句话,却让他悔不当初。 1968年,湖南某偏远山村。 12岁的王青松恋恋不舍地合上书本,跑出屋外。阳光灿烂,照在他黝黑的脸庞上。 "娘,我能不能不去干活,多读会儿书?"王青松小声问道。 母亲叹了口气:"孩子,我知道你爱读书。可咱家穷,你得帮着干活啊。" 王青松低下头,默默跟着母亲去了田里。但他心里暗暗发誓:总有一天,我要用知识改变命运! 就这样,王青松白天干农活,晚上挑灯苦读。他的勤奋感动了村里的老师,经常借书给他看。 1978年,高考恢复。王青松以优异的成绩考入了北京大学国际政治系。 1982年,王青松成功考取了法学研究生。他的论文《论中国特色社会主义法治建设》在学界引起轰动,被誉为"新一代法学天才"。 1985年,王青松硕士毕业。 "青松,你有什么打算?"导师关切地问。 王青松坚定地说:"我想先积累些实践经验,然后再回学校教书。" 出乎所有人意料,王青松没有选择律师事务所或政府部门,而是开创了一个养生课堂。 "现在人们越来越重视健康,这是个很有前景的行业。"王青松解释道。 他的眼光果然独到。短短几年,他的养生课堂就发展成了一家颇具规模的健康咨询公司。 在一次商业论坛上,王青松结识了同样热衷于养生事业的唐师曾。两人一见如故,很快成为挚友。 "青松,咱们合作吧!你负责理论研究,我来做市场推广。"唐师曾提议道。 王青松欣然同意:"好啊!我相信我们能做出一番事业。" 1990年,王青松应邀回母校做讲座。在那里,他遇到了正在读研的张梅。 "王老师,您的演讲太精彩了!"张梅兴奋地说。 王青松被她的热情打动了:"谢谢,你也对养生感兴趣吗?" 两人相谈甚欢,很快坠入爱河。一年后,他们步入婚姻殿堂。 1998年,王青松做出了一个惊人的决定。 "什么?你要去深山里隐居?"唐师曾难以置信。 王青松平静地说:"是的,我想过一种更纯粹的生活。" 他租下了湖南深山里的一片农地,准备开始隐居生活。 "青松,你真的决定好了吗?"张梅有些担心。 王青松握住妻子的手:"梅子,你愿意跟我一起吗?" 张梅深深地看着丈夫,点了点头:"我愿意。" 就这样,这对城市夫妻来到了深山。 他们与外界断绝了联系,过着自给自足的生活。然而,这也引发了家人的担忧。 "儿子,你们在哪儿啊?怎么联系不上?"王青松的母亲在电话里焦急地问。 王青松安慰道:"妈,我们很好。请相信我们的选择。" 2002年,王青松和张梅的儿子王小宇出生了。 "青松,你看,他多可爱啊!"张梅抱着孩子,幸福地说。 王青松温柔地抚摸着儿子的脸:"是啊,他是我们的希望。" 他们决定用自然教育的方式培养孩子。小宇从小就跟着父母劳作,学习大自然的知识。 然而,随着时间推移,他们的积蓄逐渐耗尽,面临着经济压力。 "青松,我们的钱不多了。"张梅有些忧虑地说。 王青松坚定地说:"没关系,我们可以卖些农产品。我相信我们能坚持下去。" 尽管生活艰难,但他们依然坚持着隐居的理想,拒绝了外界的劝返。 "青松,公司现在发展得很好,你真的不回来吗?"唐师曾在一次偶然的通话中问道。 王青松微笑着拒绝:"谢谢你。但我们在这里很幸福。" 2009年,七岁的小宇开始对外面的世界产生好奇。 "爸爸,妈妈,外面的世界是什么样的?为什么我不能像其他孩子那样去学校上学?我也想有好朋友。”"小宇天真地问。 这个问题让王青松和张梅陷入了沉思。他们开始反思自己的决定是否影响了孩子的成长。 "青松,我们是不是应该让小宇接触更多?"张梅提出疑问。 王青松皱眉道:"可是,外面的世界那么复杂..." 家庭中出现了矛盾,夫妻俩的意见也开始出现分歧。 经过激烈的讨论和深思熟虑,他们最终做出了艰难的决定:为了孩子的未来,他们决定重返社会。 2009年底,王青松一家回到了北京。 "师曾,我们回来了。"王青松给老朋友打了电话。 唐师曾惊喜万分:"太好了!我马上去接你们!" 重新适应现代生活并不容易。王青松面临着巨大的技术鸿沟。 "这是智能手机,你看,可以上网、发邮件..."唐师曾耐心地向王青松介绍。 王青松苦笑道:"看来我要学的东西太多了。" 他们开始探讨一种折中的方案:半隐居生活。他们决定在城市近郊买下一片农场,既能享受田园生活,又不与社会脱节。 从此,王青松一家开始了新的人生旅程,也帮助其他人实现"桃花源"的梦想。 "青松,谢谢你带我们经历了这么精彩的人生。"一天晚上,张梅深情地说。 王青松握住妻子的手:"梅子,谢谢你一直陪在我身边。我们的'桃花源',其实一直在心里。" 夕阳西下,映照着这个经历过起起落落的家庭。他们的故事,仿佛一曲动人的生命赞歌,在现实与理想的交织中,谱写出属于自己的美好人生。