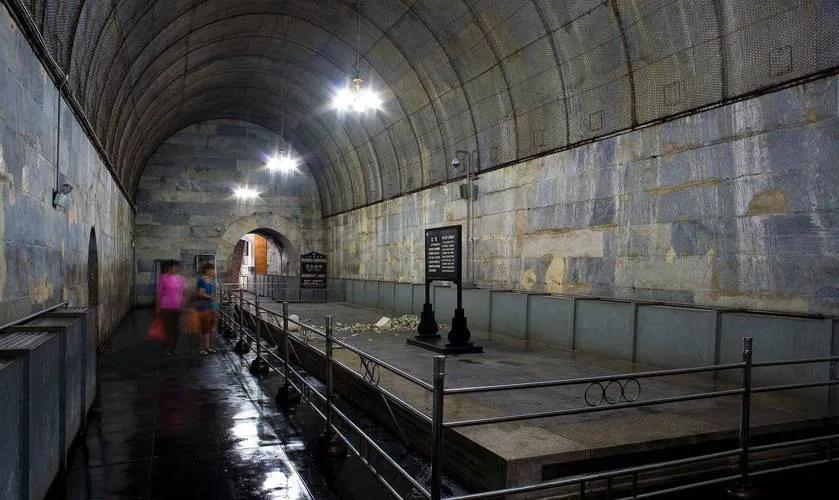

郭沫若挖掘万历皇帝陵墓,出土大量文物被毁,现在来看这项错误决定,为何中央批准? 20世纪50年代,考古工作者们希望通过对古代帝王陵墓的发掘,获取更多关于古代历史、文化、社会等方面的实物资料。当时中国的考古学还处于发展阶段,对于明代帝王陵墓内部的真实情况知之甚少。发掘定陵被认为可以为明史研究提供大量一手的文物和信息,包括皇帝的丧葬制度、宫廷用品、明代手工业水平等诸多方面。考古工作者们怀着对古代文明探索的热情,希望打开这些尘封的宝库,深入了解过去。在这种背景下,郭沫若等学者联名上书请求发掘明十三陵中的长陵,最初的目标是长陵,定陵是在挖掘长陵的前期试探性挖掘过程中被开启的。 当时从推动学术进步的角度考虑,政府相关部门也期望通过对古代帝王陵墓的科学发掘,为中国的考古学、历史学等诸多学科建立系统的研究体系。发掘古代陵墓被视为一种获取古代文化、历史等综合信息的重要途径,有望填补许多学术空白。在20世纪50年代,中国对于文物保护的观念还没有像现在这样成熟。当时对于文物在出土后的氧化、变质等复杂的化学变化等问题认识不足。而且国际上也有一些考古发掘陵墓的案例,中国在一定程度上受到当时考古观念的影响,认为在科学的考古程序下可以开展挖掘工作。 定陵挖掘后,由于文物保护技术等诸多方面的局限,大量文物出土后迅速损坏,这一事件也成为中国考古史上的一个惨痛教训。此后,中国对于帝王陵墓的发掘采取了极为谨慎的态度,非特殊情况不再主动发掘。