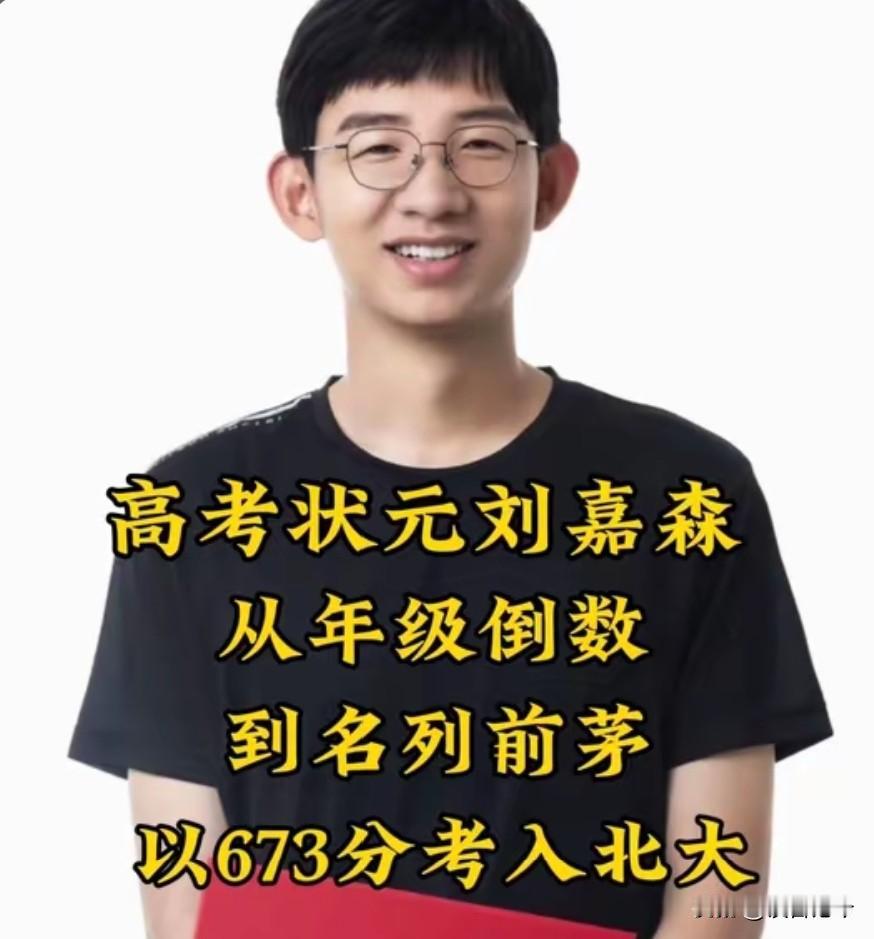

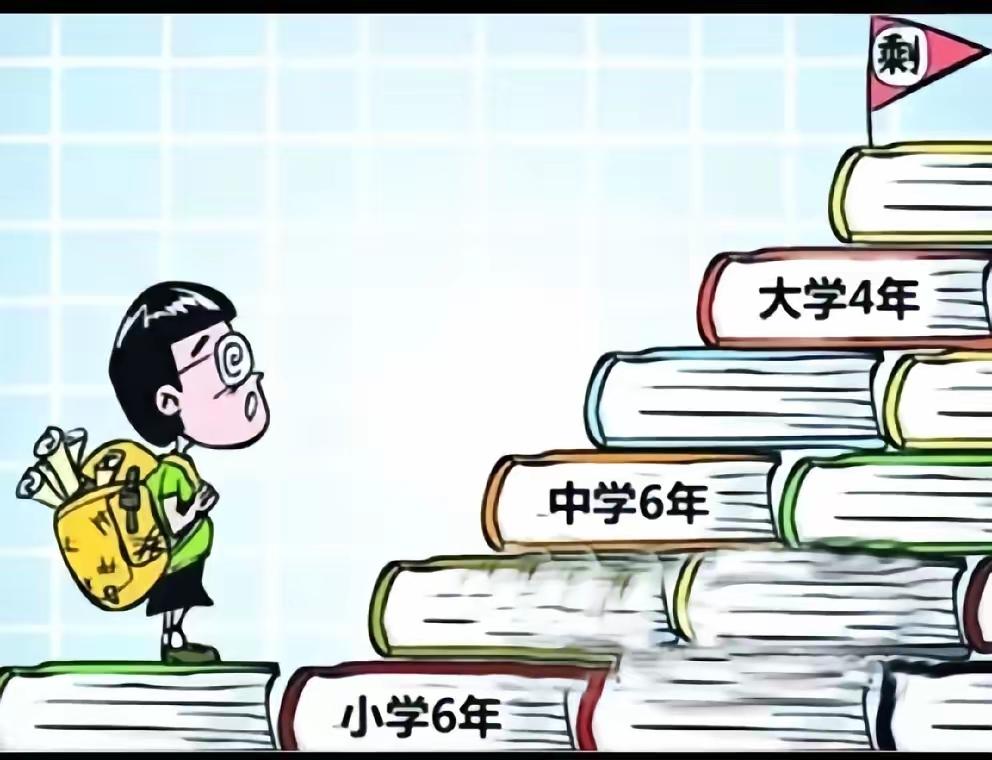

2015年,河北衡水中学文科状元刘嘉森以673分考入北大时,对着镜头抛出一句扎心话:“当你没有家财万贯的父母,没有大权在握的亲戚朋友,而别人的父母是富二代,官二代的时候,你凭什么不努力?” 刘嘉森的老家在河北农村,父母都是地地道道的农民,一年到头靠种几亩玉米、小麦过日子,收入勉强够维持家用。他从小就知道,家里没能力给他人脉、没资本给他铺路,想要走出农村,只能靠读书。 初中时他的成绩不算顶尖,但每次看到父母扛着锄头从地里回来,汗水浸透衣衫的样子,就暗自发狠。放学回家先帮着喂猪、浇地,等晚上家人都睡了,再坐在煤油灯下做题,有时候困得睁不开眼,就用凉水洗把脸接着学。 他能进衡水中学,本身就是拼出来的结果。当年衡水中学在他们县只招两个文科名额,他硬生生从几百个学生里挤了进去,报到那天,父母送他到车站,塞给他一沓皱巴巴的零钱,反复说“在学校别委屈自己”,他攥着钱,眼泪在眼眶里打转,却没敢掉下来。 在衡水中学的三年,他没睡过一个懒觉,没追过一部剧,甚至很少给家里打电话——怕耽误时间,也怕让父母担心。每天的作息精确到分钟,早读时全班同学齐声背书的声音能震得窗户嗡嗡响,他的嗓子常常哑得说不出话,却还是跟着喊。 刷题刷到手指起茧,错题本攒了厚厚五本,每一道题都标注着错误原因和知识点延伸,这些不是作秀,是他实打实的底气。有人说衡水模式太极端,可对刘嘉森来说,那是他能抓住的最公平的机会。 2015年高考结束,查分那天他紧张得手心冒汗,看到673分的瞬间,第一个电话打给父母,电话里父母的哭声比他还响。要知道,2015年河北文科一本线才548分,他的分数比一本线高出125分,这样的差距,全是日复一日的坚持堆出来的。 他说的那句“凭什么不努力”,从来不是贩卖焦虑,而是底层孩子最真实的生存逻辑。2015年那会儿,教育依然是普通家庭孩子向上流动的主要通道,没有背景没有资源,努力就是唯一能自己掌控的筹码。 不是所有人都有捷径可走,更多人像刘嘉森一样,只能靠着“笨办法”一点点往前挪。他的话扎心,是因为戳中了太多人的无奈,却也给出了最实在的答案——当你一无所有时,努力就是最大的资本。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

用户16xxx97

小编什么玩意儿?2015年你见过他的煤油灯吗?。河北地区还有用煤油灯的高中生吗?

西门吹雪

想好好学的学生大把,但是状元只有一个,所以读书是有天赋的这个强求不来。

用户78xxx22

将来不要当汉奸。