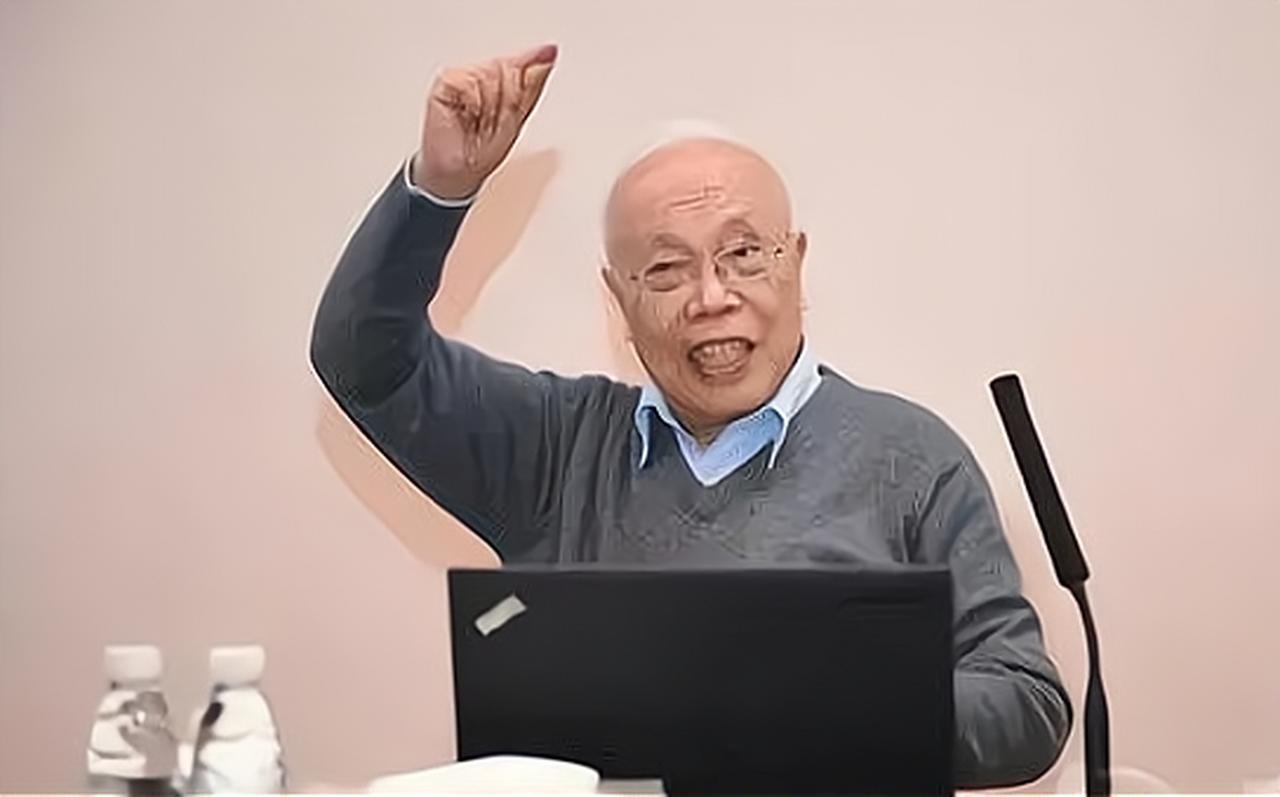

北大院士姜伯驹语出惊人,直指中国教育的痛点:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们的教育困住了自己!” 一针见血,直击要害! 有没有想过,为什么咱们国家在一些关键科技上总觉得被别人掐住要害?其实,根子可能出在咱们的教育体系上。 北大数学大牛姜伯驹院士,年纪一大把还站在讲台上教书,他直戳痛处,说不是外人故意卡咱们,而是咱们自己的教育把自己绑住了手脚。 他点出最大毛病就是啥都统一标准,课程大纲本该是底线,结果搞成天花板,大家都盯着高考出题范围,超出一点都不碰,导致学生视野窄得像井底之蛙。 姜院士觉得,高三那年光复习应考纯属浪费光阴,他建议中学数学课改成灵活模式,让有天赋的孩子多学点深的东西,别让统一考试拖后腿。 想想看,过去二十年,这套体系让多少潜力苗子被埋没,大家都忙着刷题,哪有空去琢磨新想法? 这话说出来,很多人听着扎心,却不得不点头,咱们的教育从小学就开始强调标准答案,孩子一上学就卷进分数大战,老师也得跟着节奏走,高考不考的知识干脆不讲,课堂变成考试训练营。 结果呢?学生毕业了,会解题却不会创新,遇到真问题就傻眼,北大社会学家郑也夫教授早几年就放话,说在中国从小学到大学走一遭的学生,基本没戏成为原创型科学家。 这话听起来狠,可你看现实,诺贝尔科学奖咱们拿得少,背后就是教育没养出那种敢打破常规的脑袋。 郑教授分析,学校像官场一样层级分明,学生习惯服从不爱质疑,科研也变成赚钱买卖,哪来原创动力? 反观国外,孩子从小玩实验,鼓励问为什么,咱们这倒好,背书默写占大头。 要说教育怎么卡住脖子,就得从人才培养说起,国家现在喊高水平科技自立自强,可基础在教育。 教育部最近强调,要针对那些核心技术难题加强科研攻关,高校得调整专业设置,培养能啃硬骨头的队伍。 比如,浙江大学这些年就瞄准国家需求,优化课程,让学生早点接触前沿项目,避免纸上谈兵。 过去十年,高校通过科教融合、产教结合,帮着解决不少卡脖子难题,像芯片、生物医药这些领域,慢慢有起色。 可问题还在,基础教育阶段一刀切,大学再补课也晚了。姜院士在数学会上发言,说中国这么大国,不能小国那样统一管,课程标准得有弹性,让地方和学校自己发挥,不然创新从哪来? 说到这,不得不提陈鹤琴老先生的教育理念。他是咱们幼儿教育的先驱,主张让小孩自己去摸索世界,别老喂现成知识。 他说,孩子自己找出来的东西才是真宝贝,自己发现的世界才靠谱。 这话放到现在,特别对味。幼儿园小学要是多让孩子动手实验,少点死记硬背,长大后自然爱钻研。 可惜,现在很多学校还是填鸭式,家长也推波助澜,报班补课成常态,孩子累得像小老头,哪有探索乐趣? 好在,总有年轻人打破这套模式,证明换个路子能行,福建厦门的李柘远就是活例子。 这小伙子90后,父母离婚,妈忙工作,他常在外公家待着,外公退休老师,书房里满是名人传记,李柘远小时候就迷上那些爱国英雄故事。 一次看采访,外国记者问福建教授,为什么本地学生上不了耶鲁,是教育不行还是脑子不行?这戳中他心窝,他暗下决心要争口气。 高三时,他成绩拔尖,学校保送清华,大家都羡慕,可他偏不,告诉老师我要冲耶鲁,班主任劝半天没用,他干脆高考前请两个月假,专攻耶鲁考试。 时间这么紧,他不慌,因为早练出一套高效学习招数,最牛的是他自创“六步鸡血背单词法”,分成联想、重复、测试等步骤,10天搞定4000词,现在网上还流行,帮不少人过英语关。 这些方法不是天上掉的,李柘远从小在外公指导下,摸索出不死记硬背,而是找规律,灵活用。 结果三个月冲刺,他差点满分,耶鲁破例录他成福建第一个直录本科生,还给四年全奖,出国后,李柘远没飘,继续用这套法子发光。 他的作息表精确到分钟,早起冥想,学习块化,休息娱乐不缺,效率高得吓人,美国那边眼红,开120万年薪加绿卡优先,想留他帮教育。 可他记着外公话,出去了别忘回家路,面对诱惑,他说国外好但不是家,我要带方法回国,帮中国学生圆梦。 回国后,李柘远创办LEO品牌,拉来哈佛耶鲁牛津学霸,分享文章音频视频,教真实案例。 LEO不光教方法,还推自主学习,鼓励孩子找兴趣点,别光追分数,想想,他拒绝清华冲耶鲁,不就证明教育别一刀切,多给选择空间,就能出人才? 现在,国家推教育改革,高校建创新基地,鼓励学生参与国家项目,正朝这方向走。 可基层还得跟上,幼儿园小学多用陈老理念,中学学姜院士建议弹性课,高考别成唯一标准。 李柘远的故事启发大,证明个人努力加对方法,能逆袭,但放大看,中国教育得整体变。 过去统一标准帮普及教育,可现在科技赛跑,得养创新型人才,教育部说,教育要先导,支撑科技人才良性循环。 教育关键在激发孩子内驱力,让他们爱学敢创,国家未来才有希望。

![[思考][思考][思考]](http://image.uczzd.cn/865200884053969355.jpg?id=0)