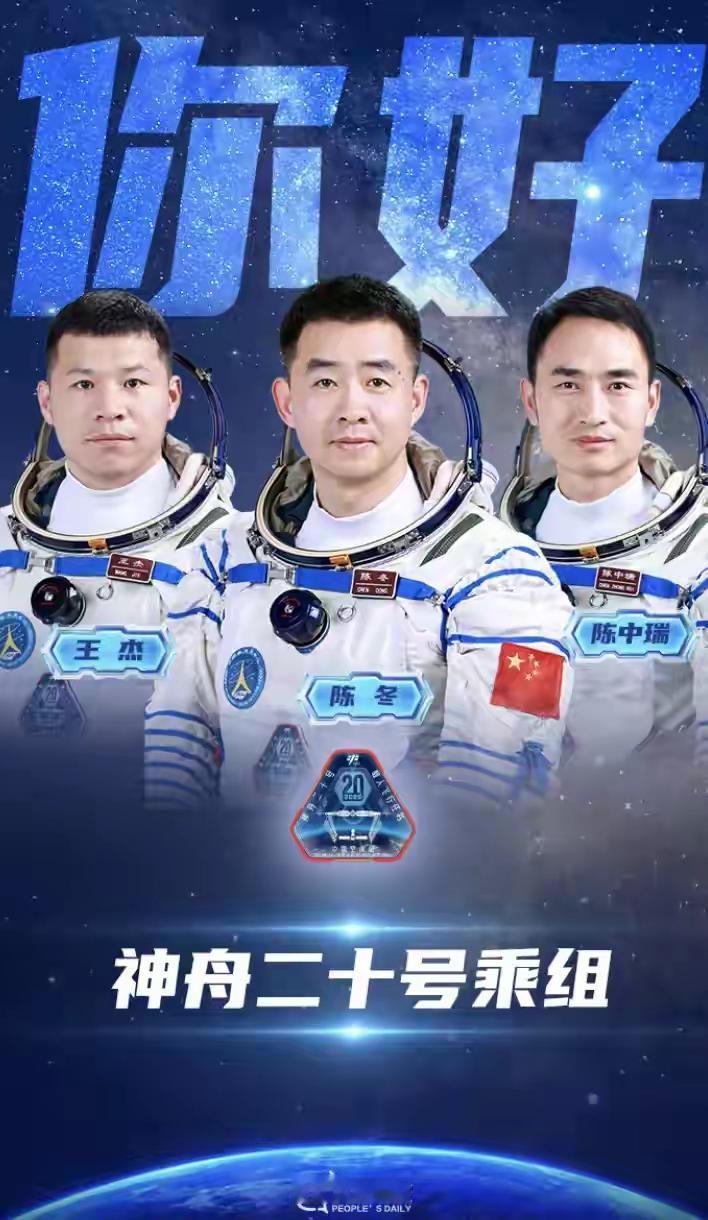

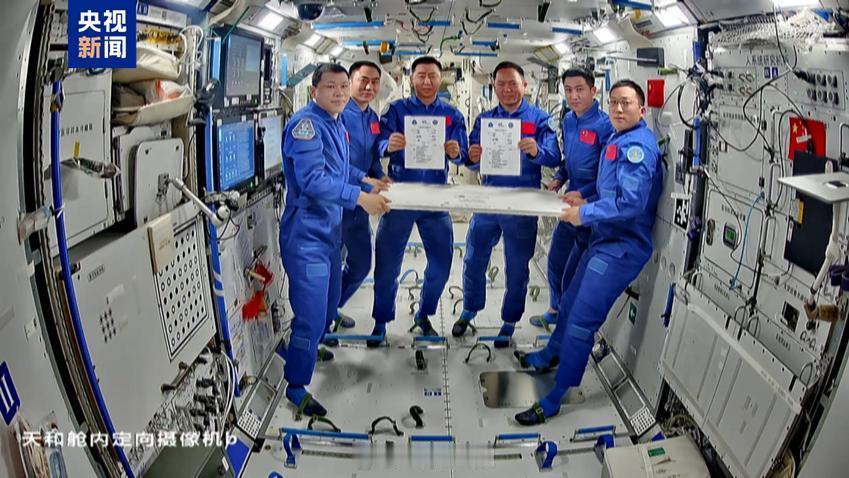

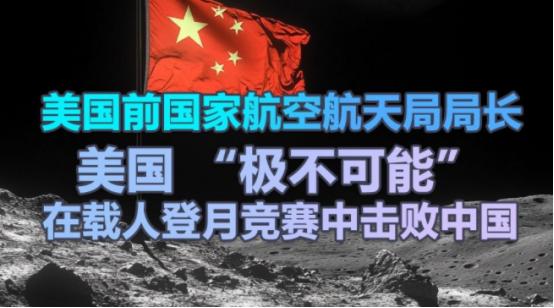

美国这次要急了!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 中国被挡在门外,只能自建体系,而这一切的起点,是 2011 年美国国会通过的《沃尔夫条款》,那个由政客弗兰克・沃尔夫借着莫须有的 “间谍事件” 推动的法案,直接禁止 NASA 与中国开展任何官方合作,连中国记者采访 “奋进号” 发射都被拒之门外,6 名中国科学家参加开普勒科学会议也差点被挡在会场外。 美国当时大概以为这招能掐死中国航天的脖子,毕竟国际空间站是近地轨道唯一的太空实验室,造价高达 1500 亿美元,由 16 个舱段拼接而成,美俄主导下连电压标准都不统一,却握着太空探索的话语权。 更重要的是,英语和俄语几乎占满了全部操作界面,各国航天员想进去体验,都得先花大量时间背指令、练发音。 可他们没算到,被排斥的滋味反而成了最猛的催化剂,中国从神舟飞船到天宫一号,一步步搭起自己的太空框架,2021 年 “天和” 核心舱一升空,就宣告了 “天宫” 空间站的诞生,这个总造价才 80 亿美元的 “太空之家”。 虽然重量只有 77 吨,不到国际空间站的五分之一,却靠着统一设计的 T 字构型和高度集成的系统,实现了 110 立方米的可居住空间,比国际空间站的零散布局高效得多。 既然是自己造的家,用什么语言自然自己说了算,这在航天史上本就是惯例,美国的 “天空实验室” 全是英文,苏联的 “礼炮号” 满是俄文,从来没人觉得奇怪。 中国空间站用中文,先是保命的需要,400 公里高空的紧急情况容不得半秒延迟,咱们的航天员从选拔到训练,十几年接触的全是中文教材和模拟设备,按钮位置和指令话术早就形成肌肉记忆,要是突然换成英文,大脑多过一遍 “翻译” 流程,可能就错过了最佳处置时机。 就像国际空间站的航天员紧急时刻也会换回母语,中文界面本质上是对生命安全的基本保障。 更有意思的是,当年美国主导的 “国际惯例” 是让所有人迁就他们,现在风水轮流转了。中国空间站刚开放合作,就有 17 个国家的 23 个机构递来申请,那些想进来的外国航天员,全都乖乖学起了中文。 欧洲航天局的萨曼莎・克里斯托弗雷蒂不仅能流利说中文,还会引用古诗词,巴基斯坦的航天员更是得把中文练熟,连中国航天员可能带的四川口音都得听懂。这场景跟当年咱们想参与国际合作就得学英语俄语比起来,确实有点讽刺。 美国急的根本不是汉字本身,而是汉字背后的规则变了。过去太空领域的标准全由他们定,仪器用英文、接口按他们的规格,连合作都得看他们脸色。 可现在中国空间站不仅用中文,还推出了统一的周边式对接接口,就像给太空设备装了通用 “Type-C 口”,反观国际空间站直到 2010 年才勉强统一接口标准,活像一堆老设备凑出来的 “拼凑品”。 更让美国坐不住的是,国际空间站已经超期服役 20 多年,每年要烧 3600 千克推进剂维持轨道,预计 2031 年就得退役,到时候 “天宫” 可能就是近地轨道唯一的太空实验室。 这时候美国才发现自己给自己挖了坑,《沃尔夫条款》成了捆住自己的绳子。嫦娥五号带回月壤,美国科学家馋得不行,却因为法案限制,NASA 不能用政府资金合作,只能靠高校私人资助才能拿到样品。 NASA 局长尼尔森一边喊着 “中国缺乏合作意愿”,一边又偷偷研究怎么不违反条款跟中国打交道,这种矛盾劲儿把焦虑写在了脸上。 当年他们立法把中国挡在门外,以为能垄断太空,没想到中国不仅自己建了空间站,还成了新的合作平台,连他们的欧洲盟友都跑去学中文抢 “太空门票”。 所以空间站上的每一个汉字,都不是故意挑衅,而是实力说话的结果。你自己建的家,自然用自己的语言;你有了足够的实力,别人就会来适应你的规则。 美国当年用 “国家安全” 当借口搞封锁,如今却要面对中文成为 “太空通行证” 的现实,这急火攻心的样子,说到底还是没习惯从 “规则制定者” 的宝座上往下看。 毕竟在太空探索里,从来都是谁有实力建平台,谁就有资格定规矩,当年美国靠技术霸权让英语成了太空语言,现在中国靠自主研发让中文站上太空,道理其实从来没变过。