Lot 2391

清雍正

紫檀高束腰三弯腿大供桌

179.5×82.5×96.5 cm.

来源:中国嘉德2011秋拍《姚黄魏紫——明清古典家具(一)》,Lot 2926。

RMB: 14,000,000-24,000,000

须弥座式供桌尺寸硕大,沉稳庄重。桌面攒框装芯,立沿处环绕雕刻回纹装饰,束腰上下浮雕以精致饱满的俯仰莲纹饰(亦称“巴大码”)。供桌的四条腿足立于上侧须弥座台基之下。须弥座,又名“金刚座”、“须弥坛”,源自于印度,是为安置佛、菩萨等宗教礼制物品的基座。须弥座下方环绕卷曲的阳线,线条优美流畅,基台下侧铲地浮雕茛苕纹与宝珠,线条生动立体,细节处可见其雕工的精湛。供桌是清代宫殿陈设不可缺少的家具,用于陈列文玩和珍奇异宝,实用且具皇家威仪。颐和园仁寿殿就有四张同样制式的紫檀大供桌,分列殿内四角,上面摆放着珊瑚盆景、西洋钟表等物品,百年来未曾搬动过,依然原状陈列。

供桌四条三弯腿向外伸展并以如意云头翻转作终,线条韵味十足,铲地浮雕与牙板纹饰相对应的宝珠纹和卷草装饰。供桌精选上等大料紫檀为材,品相完美,紫檀的色泽沉穆优雅,给人以庄重的仪式之感。

供桌上部基台与腿足腿足活榫相连并可自由拆卸以便搬运,可以看出基台受到同时期宫廷石雕的影响,可知此件家具非同寻常日用之器。

故宫中的石雕须弥座

故宫中的石雕须弥座

此件供桌的风格受到了一定的西方装饰影响,可以窥知大清盛世与国际的频繁交流与自信,设计与制作堪称清代宫廷紫檀家具典范。从形制和纹饰判断,此供桌的制作年代约为清中早期,是清代宫廷紫檀家具重器。

桌面攒框装芯,立沿雕以回纹。回纹是中国古老的纹饰,约于距今6500年历史,最先出现于东北一带及长江下游地区。其后在大汶口晚期的海岱地区、中部地区的陶寺遗址和石家河文化、西北马厂类型以及齐家文化的一些遗址中,渐次出现了直线的回纹造型,具有刚劲的视觉效果。既有以单体回纹为主的装饰方式,也有呈带状饰于肩部的。“回纹”可能源于古人对水涡的抽象化、符号化。

马家窑马厂型回纹陶器

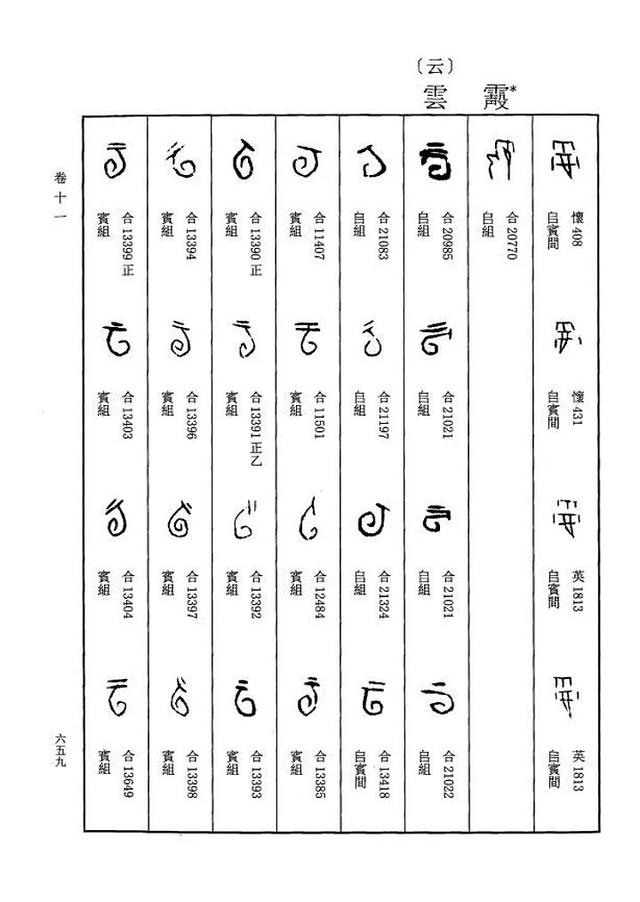

由“回纹”演变而成的“云雷纹”,是商周青铜器上最为常见的一种纹饰。马承源《商周青铜器纹饰综述》及《中国青铜器》书中称这种纹饰是“有方折角的回旋线条”,“实际上是单线或双线往复自中心向外环绕的构图”。朱凤瀚在《中国青铜器综论》认为雷纹是“由粗或细线条构成的连续的螺旋纹”且“雷纹为方形形式的螺旋”。其中,柔和圆润的回旋线条称为“云纹”,方正形态的回旋线条则称为“雷纹”。这种纹饰一般被用来当作青铜器上烘托主纹的地纹出现,也有单独出现于器皿的颈部、腹部和足部的回纹装饰带。青铜器上方正回纹的装饰,使礼器的视觉效果庄严肃穆。

进入宋代,随着金石学的发展,复古之风大炽。作为三代礼器重要纹饰的回纹,随着宋代博物学、金石学的风潮再度流行起来。目前,我们在宋代的吉州窑、定窑、耀州窑、磁州窑等瓷器、宋代的仿古铜器以及金银器上,都可以看到回纹的广泛运用。此后,明、清历代追摹三代、唐宋之风不绝,这种纹饰始终作为器物的辅纹而呈现、并且进入陈设、赏玩以及日常起居的场景中。

四川彭州金银器窖藏宋代银杯

由于“回纹”的线条干净利落、方正严谨,自商周起,便用作礼器的装饰,与庄重肃穆的礼典仪式相辅相成。而“回纹”蕴含的往复回环、延绵不绝的象征意象,又被人们寄予运祚长久的期望,因此回纹逐渐演变为中国传统的吉祥纹饰,被广泛应用于家具、瓷器、铜器之上。即便明清仿古器在器型与纹饰上,往往有所发挥,并根据当时的审美喜好有所调整,回纹也始终是人们倾向的选择。

束腰上下雕刻肥厚细腻的俯仰莲纹,莲花与佛教的关系非常古老,释迦诞生之际,印度就已有了对莲的信仰。《里克·乌约达》的《斯里赞歌》中的斯里(别名拉克希米),被赞颂为“从莲之中诞生”、“站在莲之上”,被认为是世上一切生灵的母亲。于是,在佛教世界中,莲便有别于其他植物,因其象征佛性之花而倍受尊重。西域龟兹国僧人鸠摩罗什,在五胡十六国的后秦时期把佛教的经典三百余卷传到了中国。

其中的《妙法莲华经》,是非常重要的经典。晋释僧叡在《法华经后序》中云:“法华经者,诸佛之秘藏。……诸华之中,莲华最胜。”在佛教传入的初期,《法华经》受到尊重,“莲华”也随之受到了重视。盛唐岑参在其《上嘉州青衣山中峰题惠净上人幽居寄兵部杨郎中》诗的序文中说:“有惠净上人,庐于其颠,唯绳床竹杖而已。恒持莲花经,十年不下山。”这位上人经常携带的就是《妙法莲华经》。

六朝时代,中国的“莲花”显示出较强的佛教倾向,与佛教教义有关的诗语很丰富,有《莲花经》《莲花秘偈》《莲花藏》《莲华义》《青莲喻》等。文献记载,不仅有称呼僧侣的“莲华僧”、“青莲居士”等词汇,而且还有称呼佛为“莲花佛”的诗语。受到佛教东传的影响,莲花纹样从魏晋南北朝开始,不仅见于佛造像的石雕底座,也见于绘画中的家具上。而且,与中国本土的“莲花”纹饰发生融合。北魏中、晚期时出现了一种新的“对分式”莲瓣形式,其特点是瓣体饱满,整个瓣形分成两部分,一莲瓣内左右对称分出两个小瓣。后来出现仰俯莲结合的形式,如东魏武定元年骆子宽造石佛立像底座。

东魏武定元年骆子宽造石佛立像

伊萨贝拉斯切瓦特嘎特那美术馆藏,见罗氏《海外贞珉录》

大村西崖《支那美术史雕塑篇》

苏丰洛造菩萨立像

东魏武定二年(544年)

河北曲阳出土,故宫博物院藏

莲纹与佛教千丝万缕的联系,使其成为与佛教相关器物上的重要装饰。此件供桌的莲花纹饰亦称“巴达马”,俗称“八大码”,是梵文的音译,意为莲花。一般用于须弥座上下枭的雕刻纹样,“巴达马”与中国传统的莲瓣纹饰有差别,中国传统的莲瓣为尖形花瓣,表面不做其他雕刻;而“巴达马”的花瓣顶端呈向内收状。这与莲瓣的流变趋势一致:瓣形由有叶筋向无叶筋演变,由有瓣尖向无瓣尖演变,由复杂向简洁演变,呈现出端庄、大气的审美风格。“巴达马”从须弥座常见纹饰向家具供桌束腰纹饰迁移,恰恰说明此供桌的功能与须弥座存在相似之处——皆为供养、放置佛像等宗教物品之礼器。

牙板铲地浮雕似为蕉叶纹,但又与中国传统蕉叶纹有所差别。中国早期蕉叶纹,又称“山纹”,是一种兽体变形纹饰,多以两个兽体作纵向排列作连续三角形,多见于商周青铜器上后来元青花上常见的变体蕉叶纹,就与青铜器上的早期蕉叶纹不同。这种纹饰以叶柄为中心,叶片两边对称,多分布于器物的颈部、肩部、腹部、足部等部位,作为辅助纹饰,起到切割画面的作用。通常,蕉叶纹中的蕉叶一端较宽,一端较尖,并整体呈左右对称的形态。但供桌牙板处的蕉叶纹,叶片边缘为几段弧形,这种变化可能受到佛教娑罗树叶纹饰的影响。

娑罗树,又名无忧树,《本生经》中摩耶王后曾于树下诞生了悉达多太子,且佛陀涅槃就发生在该树底下。在犍陀罗艺术造像中,很多表现佛生故事的场景里都有娑罗树,而且都出现在佛的周围。如3-4世纪斯瓦特地区塞杜佛塔出土的《悉达多太子诞生》石雕,在摩耶王后上方的树叶就是娑罗树叶。2-3世纪斯瓦特地区出土《太子树下思维》石雕,悉达多太子头上的树叶也与之类似。犍陀罗艺术随着丝绸之路的交流,曾深刻地影响了我国佛教造像的造型和纹饰。根据史料记载,公元400年至630年间,中国求法高僧和巡礼者法显、玄奘等人先后造访此地,留下了有关犍陀罗物质文化的记载。供桌的纹饰与犍陀罗地区纹饰高度相关,展示出中西交流的痕迹。

娑婆树叶

悉达多太子诞生

3-4世纪

斯瓦特地区塞杜佛塔

巴基斯坦国家博物馆藏

太子树下思维

2-3 世纪

斯瓦特地区

巴基斯坦国家博物馆藏

由于犍陀罗地区是丝绸之路连接南亚次大陆的重要枢纽,是地中海文明、伊朗文明、中亚草原文明和印度文明的交汇之地,来自古希腊的神话、美学和哲学、来自西亚的琐罗亚斯德教、弥赛亚信仰以及来自南亚的印度教、佛教在此传播,相互影响,因此,中国也会受到古希腊艺术的影响。供桌腿足与牙板连接处向下伸展的叶片为茛苕纹,就受到了古希腊艺术的影响。

茛苕是“acanthus”的音译,这种植物主要分布在地中海沿岸,叶片宽大,外形翻转起伏,边缘带刺。由于这种植物能从瓦砾、土堆里繁衍里生长,具有重生、向上、不断繁衍生长的特质,因此深受古希腊人喜爱。茛苕纹饰被运用于古希腊的建筑装饰中,如科林斯柱柱头上翻转的大片叶子就是茛苕叶,被用做为花下的杯状托,象征着神殿的永存万世。后来这种纹饰在文艺复兴及18世纪晚期新古典主义家具中,逐渐发展成圆润、繁复的C形、S形和涡旋状茛苕叶纹饰。此供桌上的茛苕叶片硕大,边缘翻转起伏,造型复杂而富有生意,显然是受到古希腊时期茛苕纹饰的影响,与后来的茛苕纹并不相同。而且,供桌从茛苕纹的两侧各伸出一枝莲花,展现出佛教装饰的韵味。这种早期古希腊式茛苕纹与莲花的结合,应当是从犍陀罗艺术而来。

古希腊科林斯柱柱头

文艺复兴及18世纪晚期新古典主义家具中的茛苕纹

本次拍品雍正紫檀大供桌上的纹饰

三弯腿外翻如意足,腿足与牙板相接处饰卷草纹,与牙条边缘铲地浮雕卷草纹相呼应。卷草纹是中国传统图案之一,田自秉先生在《中国纹样史》一书中提到:“如从纹样发展演变来分,汉代可称之为卷云纹,魏晋南北朝称之为忍冬纹,唐代称之为卷草纹(唐草纹),近代则称之为香草纹,名称各异,但大体呈波浪形枝蔓骨架,配以叶片;配以花朵的,又称缠枝花。”

西方学者贡布里希则认为古希腊和罗马是卷草纹样的发展中心。其实,在甲骨卜辞中,我们就可以发现“云”字有向内卷曲的特点。从考古出土的大量实物来看,春秋战国时期器物纹饰不乏对云气的表现,此中隐伏着后世卷草纹的曲线形态,如湖南长沙杨家山王后冢出土的兽纹漆盆,画面中的龙或虎等动物,下半身均化作形状多变的云气。而且“云气纹”的使用等级不低,史书载“诸侯王、公主、贵人,皆樟棺,洞朱,云气画”(《后汉书·礼仪志》),可见这些卷曲而充满流动感的“云气纹”,是当时比较高级的图式。

《新甲骨编》

《新甲骨编》

六朝时期,西方文明东渐,佛教东传,忍冬纹样传入。忍冬经过漫长的冬天依然可以存活,所以佛教常用忍冬比喻人类的灵魂不灭及轮回永生。在吸取借鉴忍冬纹的基础上,大量石窟和墓室的石刻、壁画、瓷器上出现了一片叶子向两侧分卷的造型,两片叶子首尾相连,以叶片本身构成了S形的卷曲。及至唐代,卷草纹得到了空前发展,造型上更加丰富,多种形象融为一体。但基本结构仍然是作为枝叶的“C”形曲线和作为主茎的“S”形波状曲线相连接。综合来看,卷草纹应为战汉云气纹样和六朝西来植物纹样相结合的产物,并且随着丝绸之路的开通,在众多文明的交汇下不断演变,并在宗教因素的影响下进一步发展而最终形成的。

在吸收了云气纹流转自如、变化无穷的气韵,以及忍冬纹生生不息的生长之气后,卷草纹的无限重复与连续性隐喻了祥瑞吉兆。明清时期,卷草纹遂成为了家具和建筑边缘装饰中常用的植物纹样,施于狭长的牙板边缘,可使敦厚稳重的家具更添一种灵动自如,虚实相生的韵味。

东晋 青瓷刻莲瓣纹单柄壶

唐 王大礼墓志局部朱纹

供桌的形制,最早可追溯至商周青铜鼎如今我们可以在供桌的三弯腿中看到西周青铜鼎足的影子。二者曾同属祭祀礼器,传递着中国文化最核心的表达——对圣王先祖的崇敬与追摹。历代仿古铜器中,鼎便是最经典的物象,受到人们热捧。尤其是在明清金石学大炽之时,无论是在有着深厚儒学基础以及高雅艺术品位的士人学者心中,还是在敬天法祖的皇室帝王心中,在器物上追求与三代礼器的相似性,不仅被视作与圣王先祖对话的重要途径,也是昭示自身德行观念的身份标识。

毛公鼎(西周晚期宣王时期标准器)

西周晚期宣王时期四十二年逨鼎

汉魏六朝时期,随着佛教的东传以及人们起居生活的转变,高型家具在社会逐渐普及,居室的陈设逐渐从以凭几和坐席为中心转变为以桌椅为中心。作为礼佛之具,供桌的存在让庄严的造像和精致的赏器有了陈设之处。从宗教绘画和出土文物中,我们得以观察供桌的早期形制。可以说,供桌是三代之礼制与西来之佛教“中西合体”的产物。而且,供桌的纹饰,既包含了中国古代传统的吉祥纹样,又容纳了古希腊、犍陀罗、佛教艺术的神圣纹饰,搭配起来雍容华贵,融中西风范于一身。

唐卢楞伽《六尊者像》,现藏北京故宫博物院

供桌最早是礼神祭祀、供养神明之具,但发展至明清时期,在历史传承中逐渐产生的生活趣味则赋予了供桌新的生命价值。庄严的供桌不仅可以祭祀祖先、供奉神明,也可以在帝王的起居生活中焕发新的生机,完成人文意蕴的再造。今日颐和园仁寿殿就有四张同样制式的紫檀大供桌,分列殿内四角,上面摆放着珊瑚盆景、西洋钟表等物品,百年来未曾搬动过,依然原状陈列。古老的供桌上陈设西洋之景,这可以说是“中西合用”的又一次升华。

古物在空间设置中的方位、包含的丰富历史信息、所有者的身份标签、使用方式与观看形式等方面,都透视着器物与时空链接的隧道。曾经,供桌是规制化的庙堂家具用于礼仪陈设,象征着威仪棣棣。后来,器物的题材、纹饰、造型发展出更丰富的面貌,便可成为拥有者呈现自我的媒介。

此供桌作为清中期集工艺、材质、装饰于一体的盛世宫廷家具,不仅能够承载对圣王先祖的崇敬与追摹,也能够构建出辉煌的空间气象。这种空间不仅体现于建筑的空间布局,也显现于构造空间的视觉关系。古物根植于过去,但又属于此时此地,当实物脱离了原初的语境被放置在新的环境时,其“历史物质性”也会发生变化而产生新的意义。那些往昔的故事,有意无意地从原始语境中遗留至今,也可以成为当代文化的一部分。在此意义上,它们不再是不可触及的宫廷雅趣,而是绵延不息的人间烟火。

别例参考:

《故宫博物院藏明清家具全集》,北京:故宫出版社,2015年12月.

参考文献:

刘文强:《史前回纹刍议》,《东方博物》第七十二辑。

郜鹏:《殷商时期青铜器雷纹研究》,重庆师范大学硕士论文,2015年。

田自秉、吴淑生、田青:《中国纹样史》,北京:高等教育出版社,2003年。

张晓霞:《中国古代植物纹样发展源流》,苏州大学博士论文,2005年。

冯佳琪:《蜿蜒卷草 俯仰生姿——卷草纹在中国的样式演变研究》《艺术品》2017年第10期。