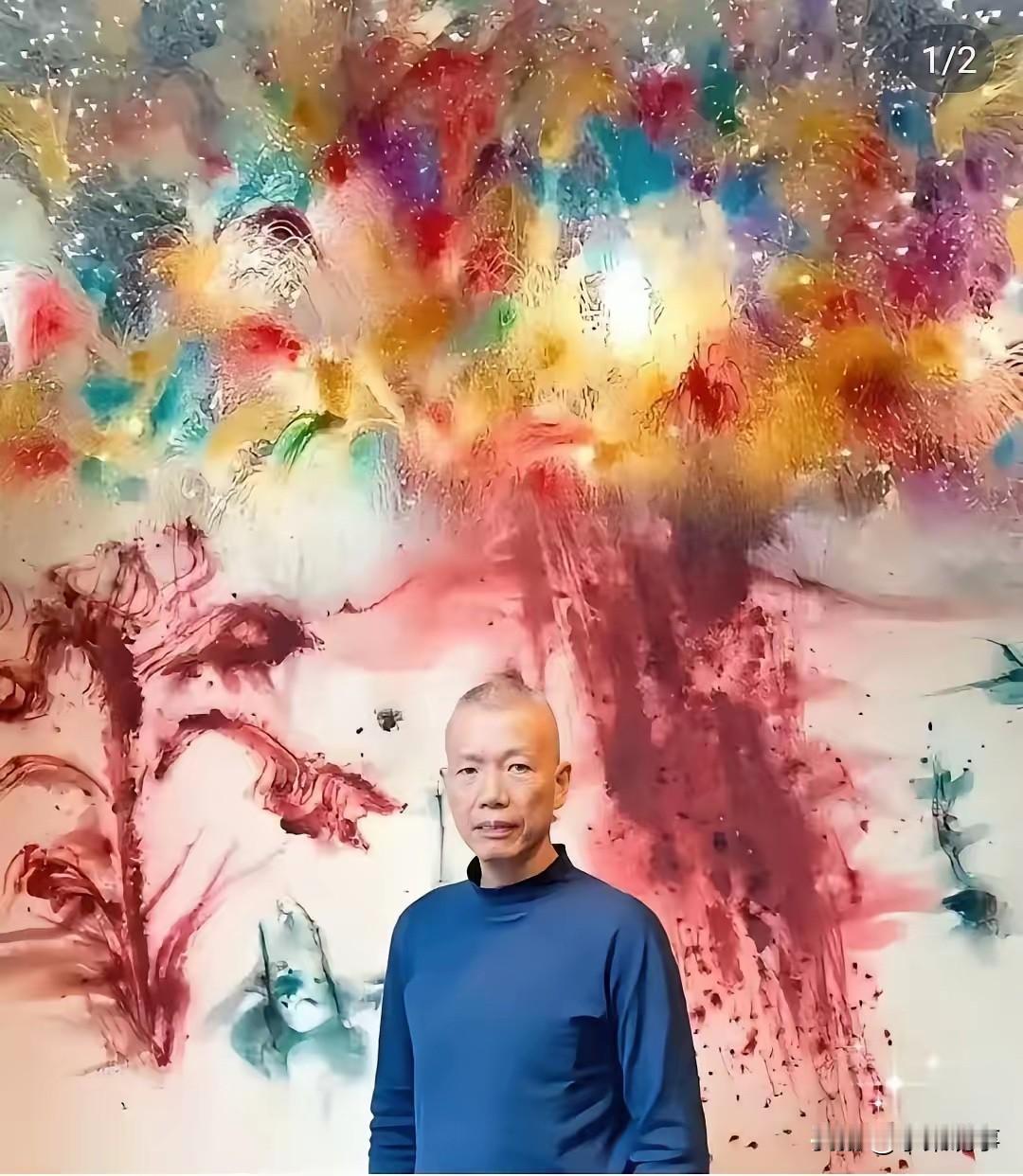

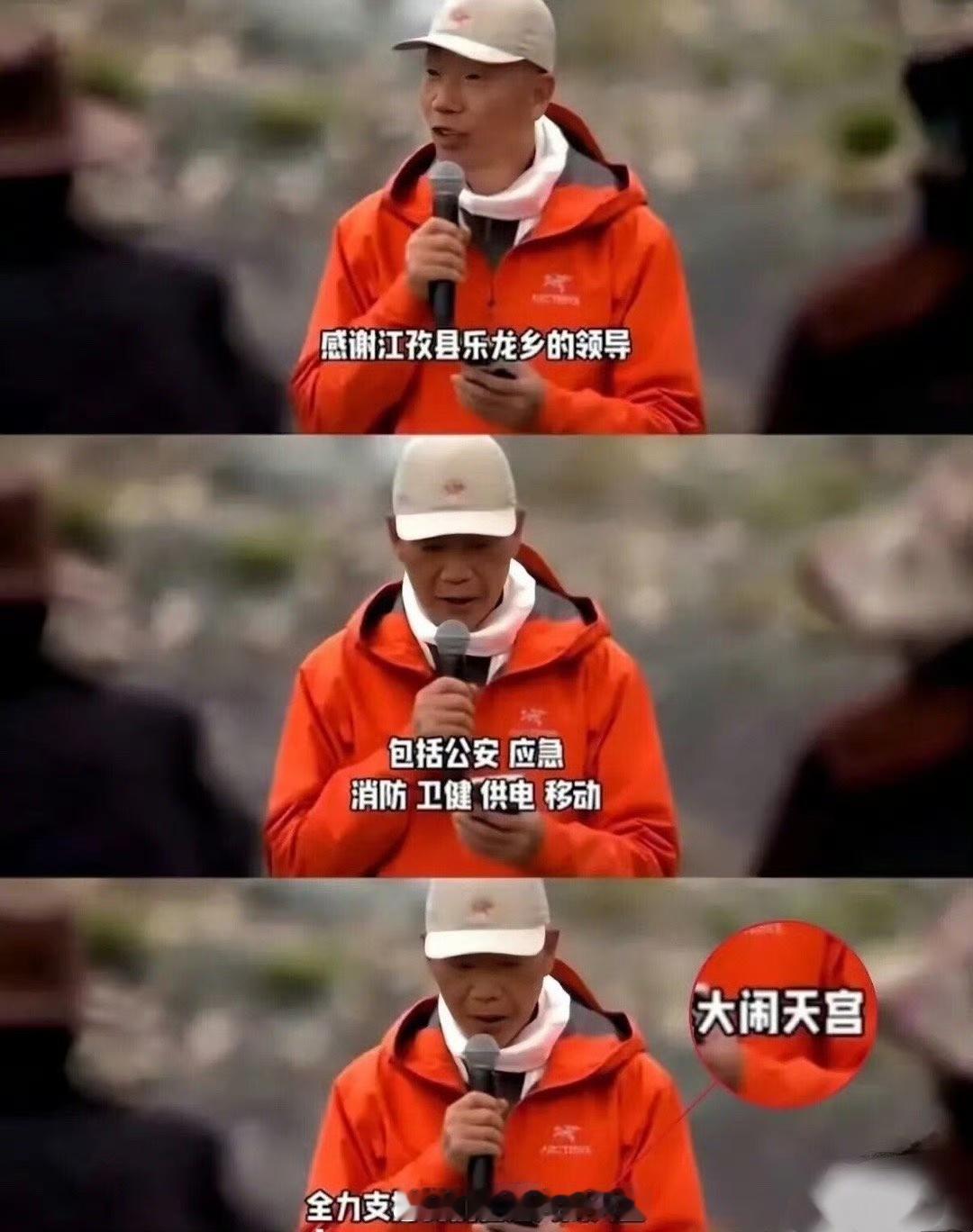

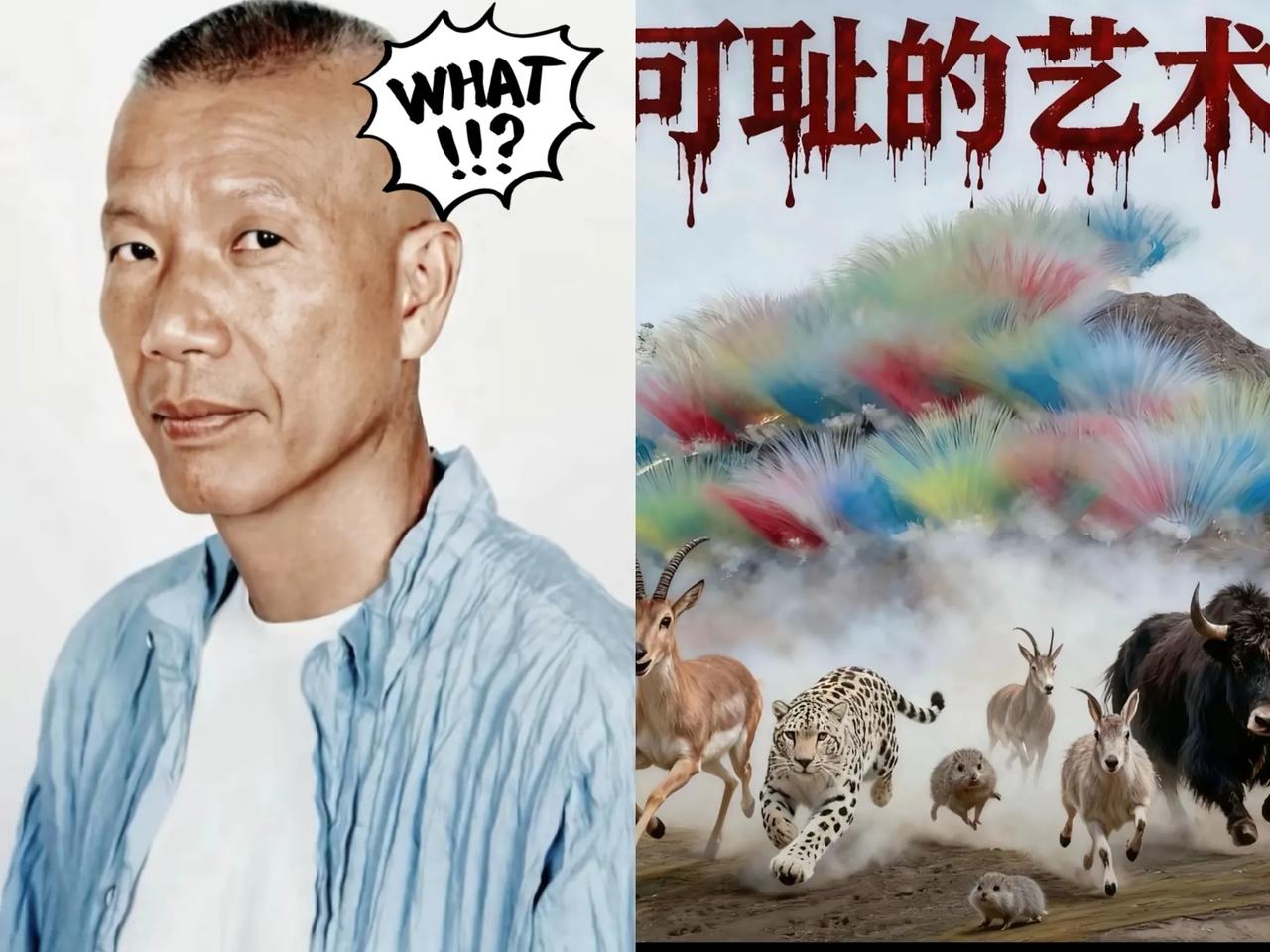

通过蔡国强在青藏高原放烟花事件,大家发没发现一个现象。现在这些移居国外的人到了发达的大国,还是条件不如中国的,尤其是以搞文艺的最能看出来,总喜欢回到国内工作和做事。 这事儿想想挺有意思,蔡国强放个烟花,炸出了一群“艺术海归”的集体画像。他们像候鸟一样,在国外转了一圈,最终还是要回到这片土地寻找存在感。有评论一针见血:蔡国强这个构思仍属于停滞在35年前的表达。当年用火药制造视觉奇观或许前卫,但在2025年的今天,各种大型视觉表演比比皆是,制造视觉奇观都快带来审美疲劳。 为什么非要回到国内搞创作?答案藏在市场里。国内艺术市场这些年热闹非凡,对艺术家有着磁石般的吸引力。四川大学艺术学院院长黄宗贤点破了真相:“近年来,大批留学海外的画家选择回国,主要是因为艺术专业在国外就业率不高”。欧美艺术行业再规范理性,也未必需要那么多外来艺术家。 这些海归艺术家回国后,面临的不仅是掌声。油画家曹勇的助理段力群感受到的落差很典型:“国内对一幅画作的评价不是看艺术本身,而是看作者有没有名气”。这种规则切换的痛苦,冯仑形容得精准:你要有一种「既做演员又当观众」的心态。上午演个悲剧,下午演个喜剧,切换得越快越自如。 更深层的问题在于,有些海归艺术家带着过时的审美和优越感回国,试图用老方法解决新问题。蔡国强的烟花秀被网友尖锐批评为“老登内核”——揣着旧时代优越感的认知,来给今天的文化做表达。当代年轻人早就不买“宏大叙事”的账了,他们更爱“卑微而宏大”的生活细节。 难道海归艺术家就水土不服了吗?未必。关键是要找到东西方艺术的融合点。曹勇的油画《中国》之所以打动观众,在于他成功将咆哮的壶口瀑布、兵马俑等传统文化元素与个性画风结合。高名潞曾指出,这些艺术家出国后,其作品中的东方元素从“革命性”转向了“寓意性”,成为向西方流行观念挑战的武器。 真正的艺术回归,不是简单地把国外那套搬回来,也不是一味迎合国内市场。艺术家陈箴提出的“融超经验”概念很有启发——这是一种思维模式和创作方法,连接着艺术家适应不同环境的能力。它允许过去的经历对现在的生活产生影响,需要用“以前的相关经验来联系未来”。 回归的艺术家们需要明白,今天的中国观众已经不同往日。我们厌倦了高高在上的艺术说教,更欣赏能与我们平等对话的作品。艺术不该是炸完山就走人的烟花秀,而应该是细水长流的文化滋养。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 蔡国强烟花 蔡国强烟花表演