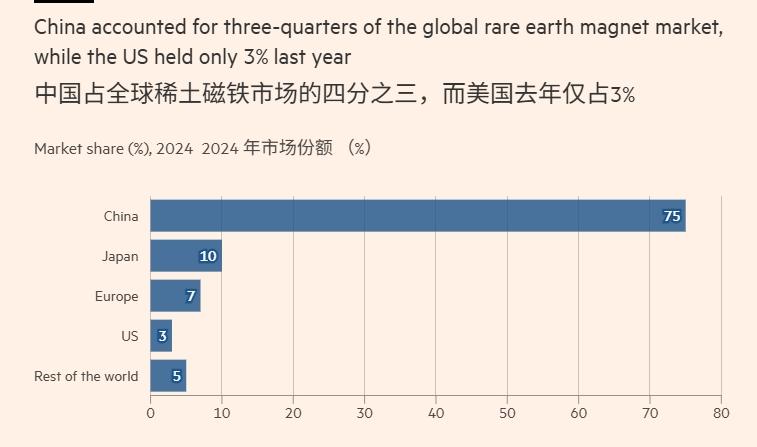

中国最近接连打出两张牌,让美国有点措手不及。 一张是稀土不卖,一张是大豆不买。这两招看起来简单,其实背后的操作很复杂。用句接地气的话说,中国这次出手,是知道自己手里有牌,也清楚对方的软肋在哪,出招稳准狠。 这不是临时起意,而是早就谋划好的布局。而且在国际贸易博弈里,出招不是比谁喊得响,而是看谁动得稳,谁卡得住对方的命门。 先说稀土。这个话题其实热了很多年,但真正让外界意识到中国的稀土地位,是当中美贸易摩擦升温之后。 中国稀土资源储量高,加工能力强,占据全球供应链的主导地位,这不是吹出来的。美国虽然也有稀土资源,但问题是加工能力跟不上。 过去很多时候还得靠中国的稀土产品来完成高端制造环节。这种“你有矿我有厂”的局面,一旦合约撕破脸,说不卖就真不卖,美国那边的高科技产业链就会卡壳。 从芯片制造到军用设备,再到新能源项目,稀土都是不可替代的原材料。一旦供应出问题,不光是经济层面,连安全层面都得重新评估。 稀土这张牌打出去之后,外界普遍解读是中国在回应美国对华出口管制升级、科技封锁加剧的背景下采取的反制措施。表面看起来是贸易问题,实际上更像是一种策略性释放信号。 告诉对方不要以为中国只能被动应对。中国不主动挑事,但也不会怕事。尤其关键的是,这次中国不仅限制了稀土出口。 而且还加强了对稀土产业链的整合和监管,意思很明确,要把这张牌握得更牢,而不是打一枪就撤。紧接着是大豆这张牌。 这事要是放在十年前,效果可能还没这么明显。但现在不一样了。大豆是美国对中国出口最大的农产品之一,每年出口额都占了相当一部分。 这背后不只是钱的问题,更关系到美国中西部的农业经济和农民选票。中国一旦减少对美国大豆的采购,影响的不只是农场主的收入,还可能直接牵动美国国内的政治局势。 中国不是一时冲动不买,而是提前做好了替代方案,包括加大从巴西、阿根廷等拉美国家的采购力度,同时也推动国内替代品种的种植。换句话说,不买美国大豆,中国自己照样吃得饱。 这两次出招,其实也跟近年来的国际局势变化有关。尤其是俄乌冲突之后,全球供应链重组成了热点话题,很多国家意识到过度依赖单一市场的风险。 这时候中国提出的“双循环”发展战略就显得非常有前瞻性。一方面巩固国内市场的韧性,一方面通过“一带一路”等渠道布局全球合作网络。 说白了,就是把鸡蛋分开放篮子,不让别人轻易拿捏住命门。美国这边虽然也意识到问题,但要想迅速补上短板并不容易。 稀土加工不是一朝一夕能搞定的事,大豆市场的替代需求也不是靠临时补贴就能解决。而且中国采取的是“组合拳”,不是简单的单点发力。 而是系统性的战略调整,这种打法让对手很难找到明确的应对路子。所以说,这次的稀土牌和大豆牌,并不是简单的贸易手段,而是一次对外战略的具体体现。 它展现出中国在全球供应链和市场结构中的主动性和应变能力,也让人看到了中国在面对复杂国际环境时的冷静与成熟。看似平静的两招,其实已经在国际经济棋盘上悄悄换了不少位置。 而在这个棋盘上,谁能先看清局势、稳住阵脚,再出手时就会更有分量。中国这次能精准打中美国软肋,靠的可不是运气,而是实力和耐心长期积累的结果。 参考资料:中国驻美大使:我想买的你不卖,光靠大豆、牛肉怎么解决逆差? 2025-06-19 16:07·直新闻