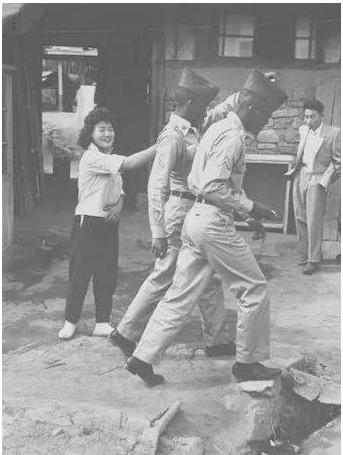

1952年韩国民宅,女子服务美军露出满意笑容,丈夫一旁愁眉不展。 1952年冬,京畿道一处美军基地旁的木板房里,金英淑裹紧褪色的针织外套,将两名美军士兵送至门口。她嘴角挤出的笑容像是刻在脸上的面具,手指无意识地摩挲着门框上开裂的漆皮。 “下次见,先生们!”她的英语带着生硬的庆尚道口音,嗓音却刻意扬得轻快,士兵们随手抛下几枚硬币,哼着爵士乐消失在晨雾中。 门内阴影处,李正浩佝偻着背,双手深插在裤袋里,指节攥得发白,他的目光死死钉在脚下的裂缝上,仿佛能从中窥见三年前被炮火犁平的稻田,那时他还是个能扛起百斤稻谷的壮年农民,如今却只剩一件磨破袖口的夹克,和一副依赖妻子卖身钱换来的残破尊严。 炉灶上煨着半锅稀粥,米粒少得能数清,那是金英淑昨夜用服务换来的配给罐头熬成的,五岁女儿尚在隔间熟睡,枕头下压着美军给的巧克力碎屑。 这种清晨的告别仪式,已成为这个家庭的生存法则,战争撕碎了汉江两岸的农田,也碾碎了李正浩在码头搬运货物的希望,弹片夺走了他的左腿肌腱,而金英淑的“营镇工作证”成了全家唯一的稻草。 当妻子第一次颤抖着接过印有英文的工号牌时,李正浩砸碎了家里最后一只陶碗,却在深夜默默用破布裹好碎片,他连购置新碗的资格都丧失了。 朝鲜战争的硝烟尚未散尽,首尔街头已挤满从北方逃难的妇女,她们像被飓风卷起的稻草,飘向美军基地周边滋生的“营镇”,这些用铁皮和木板搭成的棚户区,白天死寂如墓园,夜晚却亮起暧昧的霓虹灯牌,成为韩国政府秘而不宣的美元泵站。 在朴正熙政权推行“经济第一主义”的年代,营镇被套上爱国光环,广播里循环播放:“学好英语,服务友军,就是为国创汇!”官方设立的“特殊服务人员培训中心”里,少女们机械地背诵英语对话,学习用开瓶器撬开美军罐头。 体检站飘着消毒水气味,染病的妇女被拖进挂满铁链的“猴子房”,青霉素针剂扎进她们淤青的臀部时,墙上的宣传画仍印着“为国家健康工作”的标语。 金英淑的工号牌背面刻着“东豆川第47号”,她每周要接待超过三十名士兵,薄床垫下的韩元与美钞混杂,足够给丈夫买三个月份的止痛药,或是给女儿换双不露趾的棉鞋,某夜她拖着渗血的身躯回家,发现李正浩正用她藏起的美元兑换黑市玉米粉。夫妻对视的瞬间,煤油灯映出丈夫眼角的水光,那是连哭泣都失声的绝望。 营镇的繁荣背后,是政府精密设计的剥削链,妇女们护照被扣,收入半数流入监管账户;英语考核合格者的“爱国补贴”,实际是更高接客指标的伪装。 当1965年韩日建交的烟花在汉江上空绽放时,金英淑正蹲在营镇后巷搓洗带血床单。她不知道,自己流淌的鲜血正汇入国家重建的资金洪流,史书将来会称此为“汉江奇迹”。 1992年首尔飘雪的冬天,62岁的金英淑裹着救济站分配的毛毯,站在光化门广场抗议人群最前沿,她的假肢在严寒中阵阵刺痛,却仍高举写有“还我青春”的纸板,身旁的李正浩推着轮椅,轮椅上坐着当年营镇染病瘫痪的姐妹,三十年过去了,丈夫们终于从阴影中走出,用枯瘦的手掌为妻子们举起抗议横幅。 2022年最高法院判决书里,首次出现“国家有组织性暴力”的认定。法官当庭宣读的案例中,包括那个1952年冬天在东豆川被迫签下服务合同的18岁少女,金英淑的青春,终于化作卷宗第73页的证词。 2025年的新诉状更将矛头直指美军系统,百余名佝偻老妇在律师搀扶下走进法庭,她们膝盖的磨损源自年轻时长期跪擦营镇地板,如今却要支撑起象征正义的天平。 金英淑的晚年住在政府补偿的廉租公寓里,窗台摆着女儿大学毕业照。李正浩总在深夜惊醒,习惯性摸向身旁空荡的床铺,妻子正在隔壁房间录制口述历史,摄像机红光映着她腕部营镇留下的烫痕。当年用美元换来的巧克力滋味,早已被抗抑郁药的苦涩覆盖。 历史从不该是单色的图谱。当“汉江奇迹”的统计数据在经济学教材中闪耀时,那些被计入GDP的美元纸币上,仍残留着无数金英淑们的体温。 李正浩们插在裤袋里攥紧的拳头,最终化作纪念碑基座下的尘泥,它们无声诉说着:所谓国家复兴的代价,从来不只是宏观叙事的牺牲,更是具体到每个清晨,一个个被迫在尊严与生存间作出抉择的普通人,用破碎的人生铺就的荆棘之路。