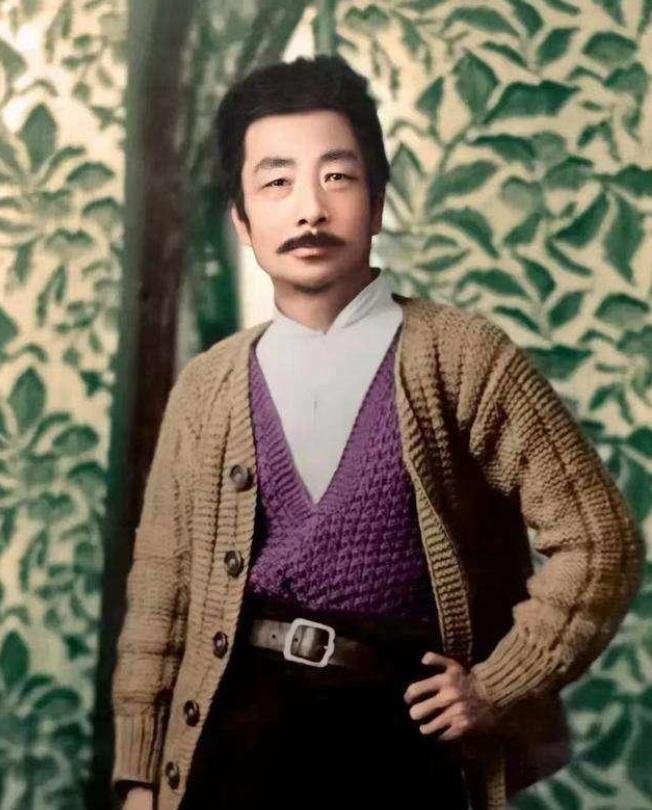

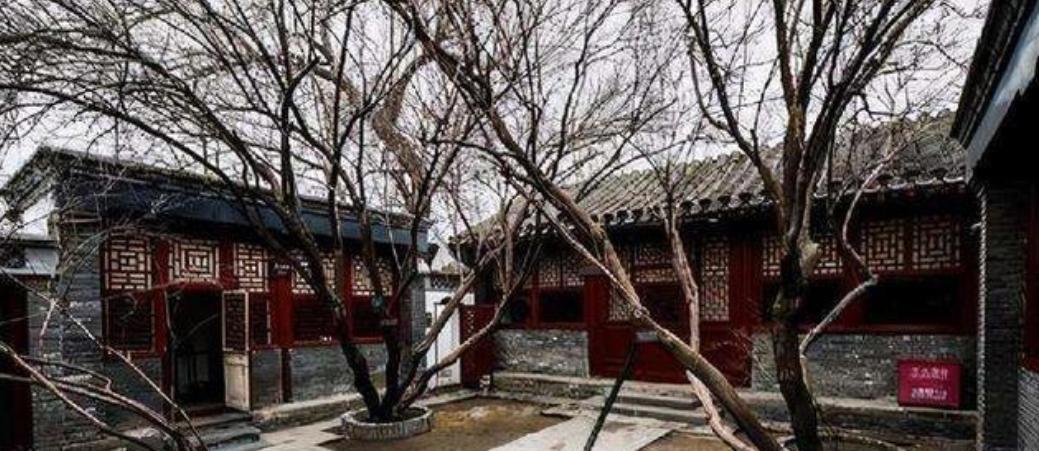

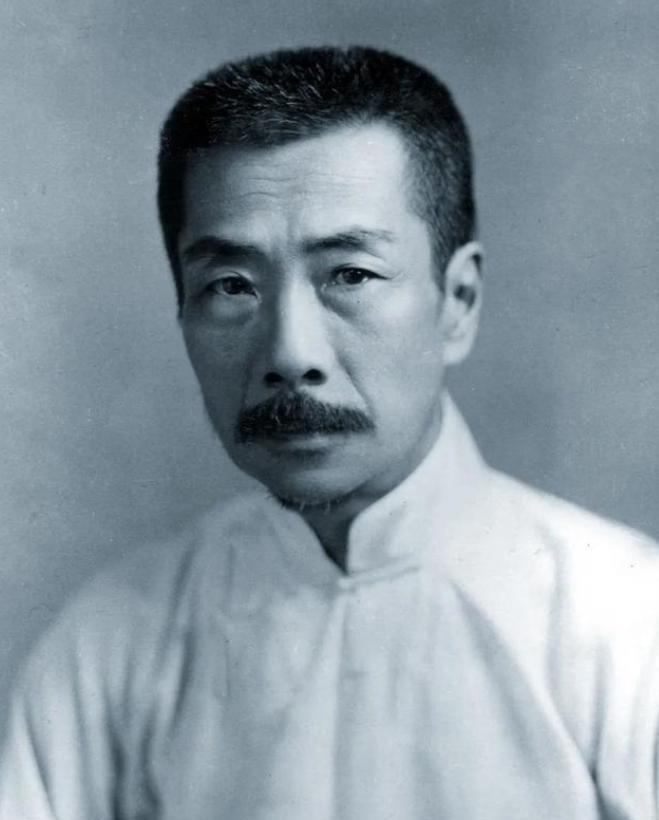

1919年,鲁迅花3000大洋买了一套四合院,邀请弟弟全家入住。怎料,因为弟媳一句羞臊的话,弟弟捡起一个香炉砸向鲁迅,并怒道:以后没事别来我家!从此,鲁迅净身出户,被赶出了家门。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 二十世纪初的北京城,八道湾胡同十一号的青砖灰瓦间,蕴藏着一个知识分子家庭的悲欢离合。 这座三进四合院原是清代官员府邸,鲁迅用《呐喊》版税和多年积蓄购得。 本想作为周氏家族在北京的根基,却意外成为兄弟阋墙的舞台。 鲁迅与周作人相差四岁,童年时在绍兴新台门的老宅里形影不离。 每当夜幕降临,兄弟俩常挤在油灯下共读《聊斋志异》。 1893年祖父周福清卷入科场案,家道中落。 鲁迅挑起重担,格外呵护年幼的弟弟。 1906年鲁迅赴日留学,特意将周作人带至东京,安排入读立教大学。 在本乡区真砂町的寄宿屋里,周作人邂逅了房东女儿羽太信子。 这个圆脸盘、梳着岛田髻的姑娘,当时在顺天堂医院做护士。 婚后的羽太信子初到周家时,总穿着浆洗挺括的和服,用生硬的中文问候鲁迅母亲鲁瑞。 1919年全家迁居北京后,鲁迅将月薪300银元悉数交予弟媳管家。 怎料,羽太信子的账本渐渐显出蹊跷。 她专挑东交民巷的洋行采买,一块香皂便要两角银元。 每逢换季必定全新定制衣裳,连丫鬟的制服都要用进口细布。 最令鲁迅愕然的是1921年冬夜。 周作人长子突发高烧,羽太信子竟连夜包租汽车送至德国医院,单是诊金就花了二十块大洋。 鲁迅在日记里隐晦写道:"家用的亏空,大抵由此而来。" 而周作人书斋里始终堆着新到的和装本,对妻子的挥霍不闻不问。 转折发生在1923年7月14日,鲁迅发现羽太信子私自动用他的印章向北大预支薪水。 争执中羽太信子突然用日语尖叫起来,惊动了西厢房的周作人。 四天后,周作人递给兄长那封著名的绝交信时,手指微微发颤。 鲁迅在7月26日日记里记载:"午前持帐来,言不堪同住。" 信中用词冰冷刺骨,全然不见往日情谊,连称呼都从"大哥"变成了"鲁迅先生"。 被迫迁居那日,鲁迅望着满院亲手栽种的白丁香发怔。 这些花木是他按《花镜》所载精心培育,如今却要留给决裂的弟弟。 更讽刺的是,后来周作人将书房取名"苦雨斋",正是取自鲁迅当年为防屋内漏雨设计的排水系统。 搬家时鲁迅只带走了几箱书籍和母亲鲁瑞的梳妆台。 那个梳妆台还是早年父亲周伯宜送给母亲的聘礼。 1924年6月的冲突中,羽太信子操着关西腔日语谩骂,周作人则脸色铁青地举起明代铜炉。 当时在场的章廷谦后来回忆:"启明先生的手抖得厉害,那香炉终究没砸下去。" 而鲁迅拾起的陶枕,原是周作人留学时在京都清水烧定制送给兄长的礼物。 这场冲突的旁观者还包括日本侨民重九。 他的存在暗示着这场家庭纠纷早已超越简单的兄弟失和。 这场决裂如同蝴蝶效应般影响着中国文坛。 鲁迅后来在《弟兄》中借沛君的形象隐晦表达痛楚,而周作人则逐渐沉溺于苦茶庵的隐士生活。 当1936年鲁迅逝世时,上海万国殡仪馆的花圈海洋里,独缺亲弟弟的挽联。 更具悲剧色彩的是,被羽太信子溺爱的周家子女后来多命运多舛。 长女周静子抗战时期流落西北,终老甘肃;次子周丰三因家庭矛盾在1941年饮弹自尽。 反倒是鲁迅抚养的周海婴,后来成为无线电专家,晚年仍珍藏着父亲离京时带走的青瓷笔洗。 这座见证兄弟情仇的四合院,在新中国成立后改为八道湾幼儿园。 每天清晨,孩子们的嬉闹声总会惊飞院中老槐树上的麻雀。 那些鲁迅手植的丁香依旧年年开花,淡紫色的花序在春风里摇曳,仿佛还在诉说那段尘封的往事。 主要信源:(厦门广电网——鲁迅与亲弟弟周作人为何“反目”?)

用户85xxx26

说你没文化吧,你才高八度,说你有文化吧,你靠歪解几句话就来分析人家家庭不和睦!先生虽然是大义,但是先生也是凡人!女儿情长,家长里短的很正常!也要拿出来炫一波流量?