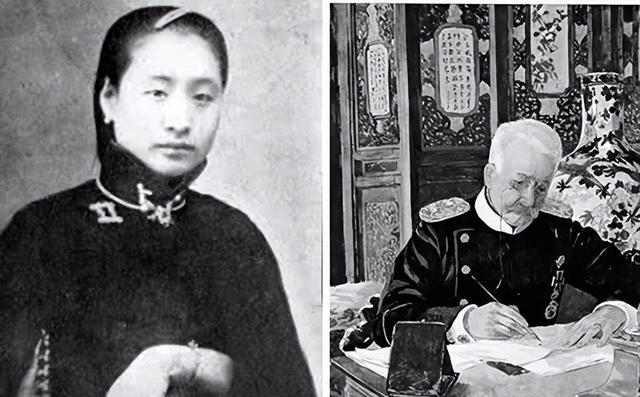

1900年的北京,夜色压抑。八国联军的枪声还没远去,街头残火未灭。德军刚占领城南,横行市井,民宅被抢,庙宇被毁,妓院也难逃灾难。 就在这混乱的一夜,一伙醉醺醺的德军闯进一间妓院,嚷着要寻乐。屋内的女子惊慌失措,蜷缩在角落。而其中一人,忽然抬起头,用流利的德语说出一句让人震惊的话——“我认识瓦德西将军。” 德军一愣。为首的军官半信半疑地盯着她,直到听见那女人又吐出一句清晰的名字:“赛金花。” 这名字像一颗石子落入平静的水面,搅乱了一池死寂。 德军不敢动,退了几步。几个小时后,消息传到联军司令部。第二天早晨,德国总司令瓦德西亲自出现。当他走进那家妓院,看清那名女子的脸时,竟怔了片刻。 她确实没有撒谎。 赛金花的名字,在清末的烟尘里格外耀眼。她出身不高,安徽黟县人,原名赵灵飞。十几岁时入青楼,后来被才子洪钧纳为妾。洪钧当时是清廷出使欧洲的钦差大臣,任驻德公使。随他远赴柏林的,还有这位风情万种的女子。 在欧洲的三年,是赛金花命运的转折。她穿西装、学德语、出入上流社交圈。她见识了歌剧、舞会,也接触过皇族与外交官。传言说,她在那时结识了德国将军瓦德西,还被介绍参加过一次皇宫晚宴。 这段经历让她与众不同。她是那个时代极少数真正见过西方世界的中国女人。洪钧去世后,她重返北京,再度入青楼,却早已不是那个只靠风情谋生的女子。她懂外语、懂外交、懂得如何在权力与混乱中求生。 庚子年,北京陷入地狱。义和团烧杀,八国联军进城,百姓成了刀下冤魂。赛金花眼睁睁看着城市被毁、妇孺被辱。据传,那时她已不再接客,却因懂德语被人寻去做翻译。她在夹缝中生存,也在危险中等待机会。 那晚的妓院传说,正是在这段时间发生的。 一队德军闯入南城一处妓院。醉意横生的士兵推门、吼叫、打砸,一片狼藉。妓女们惊恐哭喊,蜷缩在床脚。就在这时,一个女人站了出来。她穿着破旧的绸衣,眼神冷静。德军以为她只是另一个受惊的女人,却没想到她张口说出了德语。 她报上自己的名字——赛金花,并说认识德军总司令瓦德西。士兵半信半疑地问她来自何处,她报出了柏林、勃兰登堡、汉堡……一个个德国地名流利如歌。 这一幕在德军中迅速传开。翌日清晨,瓦德西派人前来探查。将军一见面,竟认出她来。多年前,他们确曾在柏林的外交晚宴上有过短暂交往。传说瓦德西对这位中国女子颇有好感,甚至称她“东方的奇女子”。 那天之后,德军在北京的行动有所收敛。据坊间传说,是赛金花劝说瓦德西约束部队,不许滥杀百姓、焚毁民宅。她以一种极少见的方式,用语言和机智挽救了许多人的命。 但这些都只是传说。 在史料里,确实有她“懂德语、与联军接触”的记录,却没有“妓院相遇”这一幕的具体证据。更没有德国方面的档案表明瓦德西亲自前去妓院。学者们认为,这个故事多半是后人加工,使她的形象更具戏剧性。 不过,即便没有那一夜,她的确在战后被许多人视作“拯救者”。有清末学者写信称:“德军未大肆屠戮京城,赛氏有力焉。”这种民间评价,让她在乱世中被塑造成“青楼女侠”。 要理解这个传说为什么流传得如此广,就得看当时的背景。 庚子年,清政府向列强宣战,结果八国联军攻入北京。西方媒体用“野蛮的东方人”来形容中国人;而在中国人眼里,洋人是魔鬼。所有的仇恨、屈辱、误解,都集中在那一年。北京成了战场,也成了屠场。 在这种环境下,一个懂外语、能与外国人沟通的中国女子,几乎成了传说的天然素材。人们希望有一个能“以智止戈”的角色出现,哪怕她出身青楼,也能以机巧救人。 赛金花恰好具备一切条件。她的经历——青楼出身、出使欧洲、通晓德语、认识将军——几乎完美契合这种民间幻想。于是,“妓院救命”的故事便有了生命力。 这段传说最早出现在民国初年的报刊。作者往往带着浪漫笔触,把她写成“民族救星”。 到了二十世纪三十年代,上海出版的《赛金花传》中,故事更被添油加醋:德军闯妓院、她挺身而出、将军赶来认旧。这种情节结构太经典,几乎像戏剧。 真实的赛金花在那之后的命运并不传奇。她从北京逃到上海,做过生意,开过小茶馆,也经历贫病潦倒。1944年,她死于上海一间破屋,身边没有钱,也没有旧友。 她的故事,却没死。 学者们在研究赛金花时发现,她的一生几乎被传说覆盖。 她确实学过德语,也确实与洪钧一同出使欧洲;但她与瓦德西是否私交密切,至今无证。德国档案中没有她的名字,瓦德西的日记里也未提到“中国女子赛金花”。 然而,传说比史实更有力量。它被反复讲述、被演成戏、被写入小说。每一代人都在这个故事里看到不同的东西:有人看到智慧,有人看到屈辱,也有人看到女性在乱世中的倔强。 如果我们剥去传奇的外壳,能看到一个更真实的赛金花。她的确活在极端的社会缝隙中——被蔑视,也被利用。