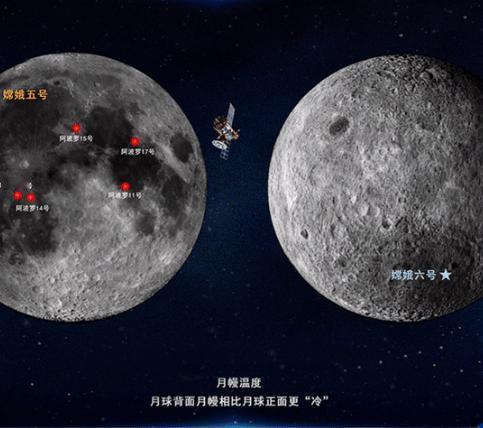

中国航天局主动联系美国宇航局,要求对方别乱动,让中方来调整卫星轨道避免碰撞。这是中美两国首次真正意义上的太空协作。 这通看似平常的技术沟通电话,却标志着中美航天合作史上的一个里程碑时刻。 要知道,这是两国航天机构首次在轨道避碰问题上进行实质性的主动协作,打破了持续数十年的沟通僵局。 中国航天局敢于主动承担轨道调整任务,背后是扎实的技术积累和充分的实战经验。 2021年,当美国SpaceX的星链卫星两次危险逼近中国空间站时,中方成功实施了紧急规避机动,保障了在轨航天员的安全。 这两次成功避碰不仅积累了宝贵经验,更促使中国建立起全天候的天地协同监测网络。 通过技术升级和流程优化,我国的太空碰撞预警系统将虚警率降低了30%,大大提高了预警的准确性。 多年来的轨道机动实践,让中国航天人对自己的技术能力充满信心,这才有了你别动,我来的底气。 如今的近地轨道早已不是几十年前那个空旷的高速公路,而是变成了拥挤不堪的立体停车场,数据显示,目前在轨运行的活跃卫星已经超过8000颗,仅过去五年就增长了近三倍。 更令人担忧的是,除了这些正常工作的卫星,还有超过4.4万个可被精确追踪的太空碎片,以及上百万个直径超过1厘米的危险碎片。 这些碎片以每小时2.8万公里的恐怖速度在太空中飞驰,任何一次碰撞都可能引发灾难性后果,2024年一年就有316颗星链卫星坠毁,这些数字背后是日益严峻的太空安全形势。 中美此次合作的突破,更深层的意义在于政治层面的破冰,自2011年美国国会通过《沃尔夫条款》以来,NASA被禁止与中国开展双边合作,两国航天交流陷入停滞。 过去,即便美方发现碰撞风险并通知中方,也常常面临石沉大海的尴尬,甚至出现过双方因缺乏协调而同时机动险些相撞的危险情况。 然而,商业航天的蓬勃发展和太空安全的共同威胁,正在倒逼两国政府重新审视合作的必要性,理性终究战胜了偏见,因为在太空安全面前,没有国家能够独善其身。 更令人忧虑的是,全球卫星发射正在进入一个前所未有的疯狂加速期,美国SpaceX的星链计划已经从最初的1.2万颗扩展到4.2万颗的宏大规模,目前已经发射超过9400颗。 我国也不甘落后,国网星座计划部署约1.3万颗卫星,千帆星座更是要发射1.5万颗。 亚马逊的柯伊伯系统也计划投放3000多颗卫星,这场轨道资源的圈地运动正在把本就拥挤的近地空间推向极限。 所有人都在担心的凯斯勒综合征就像悬在人类头顶的达摩克利斯之剑,一旦发生大规模碰撞,产生的碎片会引发连锁反应,最终可能导致近地轨道完全无法使用。 美国媒体曾经推演过这种灾难性场景:数百万块高速飞行的碎片将摧毁所有在轨卫星,导致互联网、GPS、气象监测等现代文明的基础设施全面瘫痪,人类科技水平可能倒退几十年。 2021年星链卫星逼近中国空间站的险情,以及太阳风暴一次性摧毁42颗星链卫星的事件,都在警示我们这种威胁并非杞人忧天。 站在历史的十字路口,我们必须认识到,太空绝不应该成为大国对抗的新战场,而应该是人类共同探索的新家园。 中美这次看似简单的轨道避碰合作,实际上具有深远的示范意义,它向世界证明,即使在政治关系紧张的情况下,面对共同威胁时,理性合作仍然是可能的。 这正是人类命运共同体理念在太空领域的生动实践,当我们仰望星空时,看到的不应该是充满敌意的军事卫星,而应该是服务全人类的科技成果。 太空探索的本质是人类对未知世界的好奇和对美好生活的向往,这种追求不应该被狭隘的民族主义和地缘政治所绑架。 我国主动说出你别动,我来,展现的不仅是技术自信,更是一种开放包容的大国胸怀。 只有当各国都能以这种理性务实的态度处理太空事务,人类才能真正迎来太空时代的黄金发展期,毕竟,在浩瀚的宇宙面前,地球上的所有人类都是命运与共的同路人。