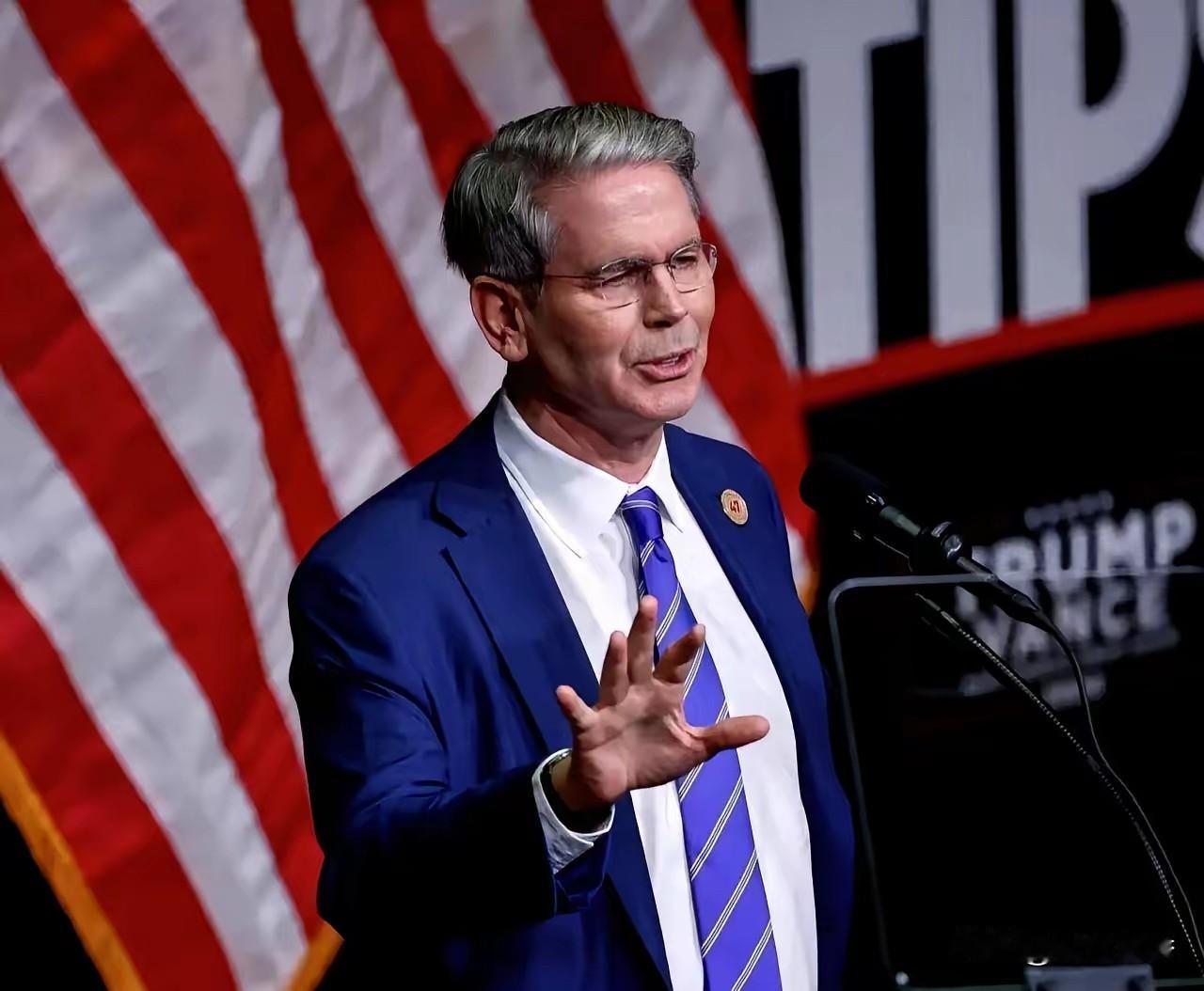

内塔尼亚胡直言,二战的时候,美国杀死的德国人比二战中死亡的美国人多十倍!而因为日本偷袭珍珠港,美国大概死了几千人,然而美国对日本进行了地毯式轰炸,并且在广岛、长崎实施了荒谬的、无人建议的打击! 大家怎么看,一起评论区唠唠! 漂亮,内塔尼亚胡这真是“把锤子砸在桌上”,直接开始互怼了,他一句话,把二战的账本搬出来:美国杀死的德国人比死去的美国人多十倍;珍珠港死了几千人,美国却把日本炸成火海,还扔了两颗原子弹。 看似旧事重提,其实是要告诉全世界——别拿“人道”和“克制”来绑我,你们当年怎么干的,我今天也不过如此。 这番话的效果立竿见影,舆论原本在指责以色列“轰炸太狠”,但当他把二战的血账摊开时,欧美立刻噤声。 而欧盟那头,原本喊着“暂停军援”的声音安静了;美国内部的拨款流程,也突然快了几拍,原因很简单——以色列掐住了他们最不敢碰的痛点:道德的双标。 可这不是一场情绪宣泄,而是一场精算,内塔尼亚胡不是信口开河,他清楚地知道,以色列手上握着几张关键筹码。 第一张,是技术,全球汽车的自动驾驶系统,背后离不开以色列的算法;光刻机的关键材料、芯片传感器的核心部件,也由以色列供应;连世界一半的抗癌靶向药,研发都绕不过特拉维夫的实验室。 第二张,是情报,美军在中东盯着伊朗,全靠以色列提供的线索,断供技术,欧美工厂会瘫;断情报,五角大楼就瞎。 内塔尼亚胡正是用这些现实筹码去反制批评——你想让我“克制”?那得先问问你的飞机能不能起飞,你的医药厂能不能运转。 所以,这不是单纯的“讲道理”,而是“讲代价”,他知道,国际政治不是看谁占理,而是看谁能掐住谁的脖子。 但这一招的高明之处在于,它不仅堵住了美欧的嘴,还重置了“评判坐标”:从人道伦理,变成了历史比较,二战时期,美国为了赢,干过更狠的事;如今以色列为了“安全”,只是照搬了他们的剧本。 这逻辑听起来强硬,却也危险——因为它把战争的底线往下拉了一截。 说起来,把历史当锤子能暂时压住舆论,但不能改变事态走向。 内塔尼亚胡把二战账本摊开,是想把讨论从“以色列做得过火了吗”转为“你们当年也这样”,短期效果明显——道德指控被稀释,西方内部出现踟蹰,但过程还没结束,下面这几条链子才是真正决定谁能撑到底。 先说证据链与司法链,现代战争的“罪与非罪”不再靠口号,而靠医院记录、法医报告、卫星影像、通信拦截、目击者证词这些可核验的证据。 只要这些材料被收集上链,国际调查和法庭就会启动程序:初核、传讯、跨国取证、公开听证,历史类比再响亮,也很难推翻一套入门级的司法事实,这意味着,短期话术能赢舆论场,但长期会被法律程序不断回放、检验和裁判。 再看供应链与技术链,内塔尼亚胡能压住对手,部分靠的是“你断了我的芯片,我就让你的工厂停摆”的现实威慑。 但现代供应链是多边、多国、多替代路线的网络,断供会导致短期疼痛,长期也会激励对手国产替代、分散采购、重组联盟。 也就是说,筹码一旦用力过猛,反而会推动对手摆脱依赖,削弱这张牌的长期价值。 还有就是政治与经济成本链,欧美政客要同时考虑选民情绪、军工利益、能源安全和选票周期。 内塔尼亚胡的锤子能在外交场合换来暂时缓和,但国内舆论和国际盟友的压力会以另一种方式回流:制裁讨论、资金流向限制、贸易摩擦、民间抵制。 这些累积起来,会变成对以色列乃至支持国的长期外交与经济代价。 因此,结局分两步走:短期话术赢取策略主动权,中期供应与技术博弈决定可持续性,长期司法与历史档案会不断回卷,把事实带回法庭与历史课本。 一句“十倍伤亡”的锤子能敲掉单一的道德高地,但敲不断法律证据,也挡不住被影响国家为保护自身利益进行的系统性反制。 有网友说,话术是烟雾弹,历史是镜子,真相还是会回来见人,归根结底,国际政治是话语与结构同时作用的场域——要赢得最后一局,既要会吼,也得经得起审计、经得起供应链反击、经得起法律核查。 这次内塔尼亚胡把桌子敲响了,世界听见了回声;但决定胜负的,不是回声多响,而是谁能把“技术链、供应链、法律链”三条都守住。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)

Sunny

尿壶这意思就是,弱肉强食呗!那么现在要是有比以色列强大的国家,再去屠杀犹太人,进攻以色列。那也是活该呗!弱肉强食嘛!