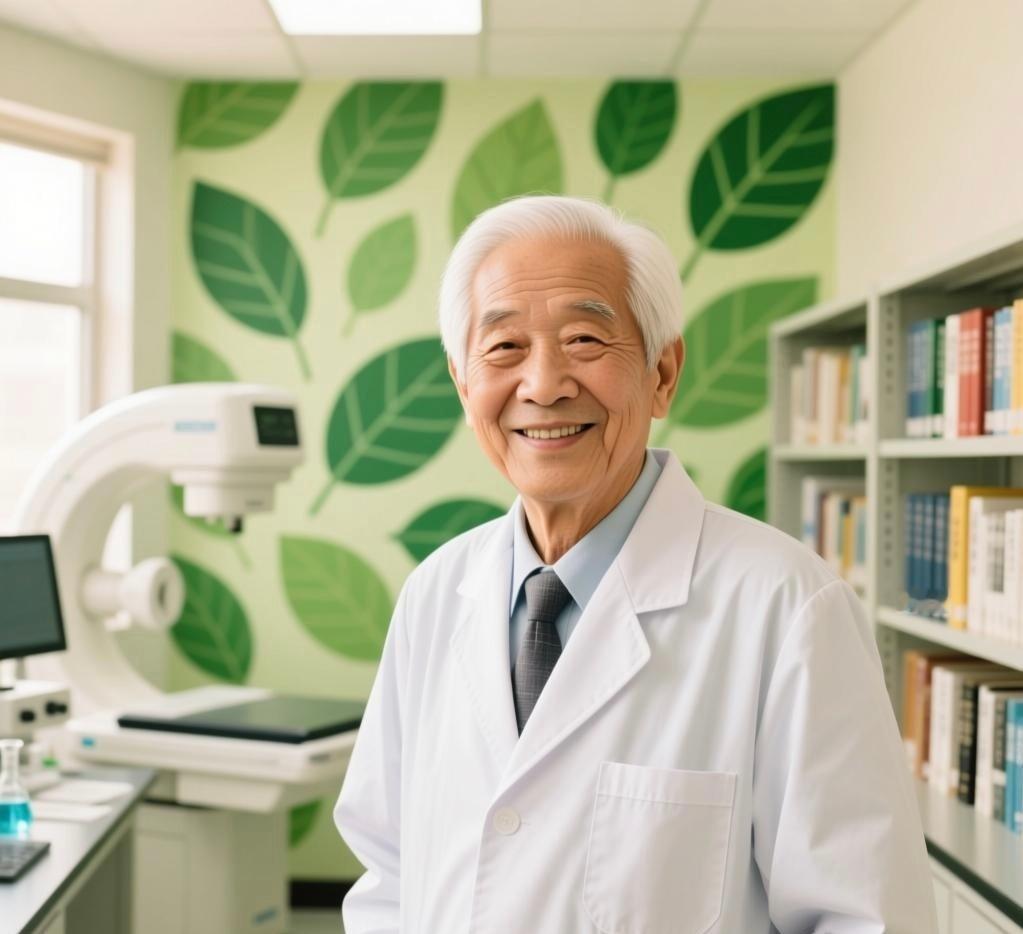

百岁“绿叶”映医魂——钟世镇院士的科研人生 帽峰山下的康养中心里,一间整洁的房间藏着百年人生的密码:电脑旁摞着专业书籍,放大镜与台灯静静伫立,唯有绿叶植物点缀其间。房间的主人钟世镇院士常说:“不做鲜花、甘当绿叶,不做主角、甘当配角”,这句自白恰似他一生的注脚。 这位中国工程院院士的医学之路,始于一次未竟的“主角”梦想。年轻时的钟世镇向往外科医生“刀到病除”的荣光,却因机缘巧合踏入了解剖学领域。在恩师叶鹿鸣教授的言传身教下,他从磨刀子练起,练就了“庖丁解牛”般的解剖技艺。即便在动荡岁月被关押“牛棚”,他仍与同事整理出《解剖学技术》,为后来的学科发展留下珍贵蓝本。 1978年桂林的解剖学会会议上,钟世镇带来的心血管铸型标本震撼了全场——那些连毛细血管网络都清晰完整的标本,仿佛打开了人体奥秘的天窗。以此为起点,他提出解剖学“三结合”思想,将这门古老学科与临床需求、专科发展、新技术应用紧密相连,硬生生把少有人问津的“绿叶”学科,打造成支撑外科发展的“根基”学科。多年后,加拿大多伦多大学院长参观他主导建设的标本陈列室时,由衷赞叹其质量与数量均超越国际知名的Grant标本博物馆。如今这里已发展为跻身“亚洲三大人体馆”的南方医科大学人体科学馆,每一件标本都镌刻着他的匠心。 这位“配角”的舞台,从未局限于解剖实验室。2003年神舟五号升空后,为解决航天员着陆冲击防护难题,80岁的钟世镇率领团队接下了这项无先例可循的任务。没有图纸就从零摸索,他们搭建冲击试验塔,设计跌落平台,从假人试验到志愿者测试,终于为航天员的太空往返筑起安全屏障。那张与杨利伟的合影,成为他跨界科研的珍贵见证。 当西方国家悄然开展“人体数据库”研究时,76岁的钟世镇又敏锐地捕捉到技术先机。2002年,他牵头的数字化虚拟人研究列入国家“863”项目,让中国成为继美、韩之后第三个拥有本国虚拟人数据库的国家。他推动的数字人技术与3D打印结合,将精准的人体血管模型送到了教学与科研一线,为医学创新注入新动能。 “临床的创新,永远离不开严谨的解剖学基础研究配合”,这是钟世镇常挂在嘴边的话。他编著国际首部显微外科解剖学专著,让中国显微外科长期领跑世界;96岁时仍坚守教育一线,告诫年轻学子“要吃得起亏,站得起来服务人民”。60岁成教授,72岁当选院士,76岁开启新研究,80岁助力航天工程,他用“大器晚成”的人生证明:坚守与创新从来不怕晚。 百年岁月流转,钟世镇院士从未追求“主角”的光环,却以“绿叶”的坚守滋养出医学繁花。那些铸型标本里的血管纹路,数字模型中的人体密码,航天防护中的安全数据,皆是这位百岁医者献给祖国的赤诚答卷。