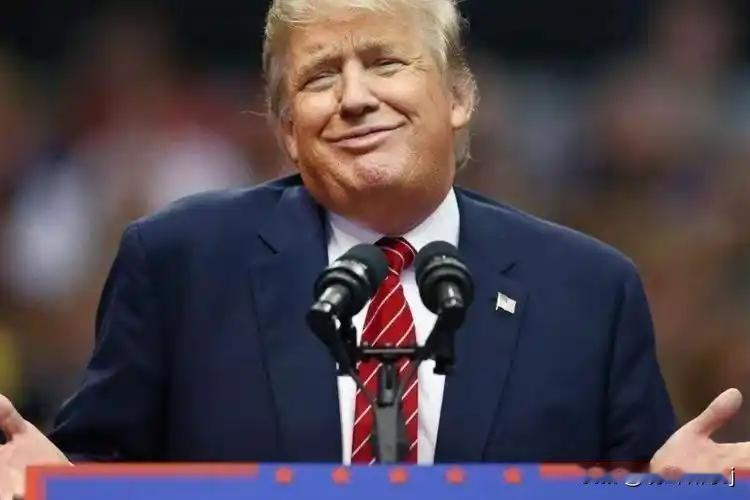

快讯!快讯! 以色列正式宣布了! 10月15日,以色列政府干了件特别让人窝火的事:停火协议刚生效一天,载着救援物资的卡车才刚到加沙,转头就跟联合国说,从当地时间15日起每天进加沙的援助卡车,要减到之前说好的一半,燃料和天然气除了特定基建用,其他全不让进。 以军在停火期间仍在加沙边境保持高度戒备状态,这种"停火不停防"的态势,预示着以色列对局势的判断仍充满警惕。而援助卡车数量减半的决定,正是这种警惕性的直接体现。 以色列对燃料供应的严格限制背后藏着深层的军事逻辑。加沙地区的发电站燃料库存仅能维持三天运转,医院备用发电机也面临断供风险。这种能源控制实际上是以军"瘫痪哈马斯作战能力"战略的延续。 更值得关注的是数字战维度,以色列情报部门认为,哈马斯通过加密通信网络指挥作战,这些网络依赖民用电力系统。 限制燃料供应可有效削弱哈马斯的指挥能力,但同时也使加沙的医疗系统陷入瘫痪。这种"双刃剑"效应,正是以军战略决策的典型特征。 历史经验表明,以色列擅长将人道危机转化为战略筹码。2008年加沙封锁期间,以方就通过控制物资流入成功迫使哈马斯释放被俘士兵。此次故技重施,可能是在为后续谈判积累筹码。 联合国人道主义事务协调厅的评估显示,加沙现有食品储备仅能维持两周。以色列可能试图通过制造供给压力,迫使哈马斯在停火条件上做出更多让步。这种将平民生存需求武器化的做法,虽然备受争议,却是以军长期使用的战术。 埃及的暧昧态度值得玩味。作为停火调解方,埃及虽公开批评以色列的决定,却未开放拉法口岸扩大援助流量。这种矛盾行为反映出开罗对哈马斯势力的警惕,也暴露出阿拉伯国家在巴勒斯坦问题上的深层分歧。 约旦的应对更为直接,安曼宣布将向加沙空投医疗物资,但以军立即划设禁飞区进行阻挠。这种空中博弈显示,以色列决心保持对加沙的绝对控制,即使面临国际压力也不退让。 美国政府的反应颇为微妙。白宫发言人对"援助缩减表示关切",但拒绝使用"违反协议"的表述。这种谨慎态度反映出美国在中东的战略困境:既要维护以色列安全,又需避免人道危机损害美国形象。 更现实的是选举政治考量,2026年中期选举临近,拜登需要犹太裔选民的支持,这限制了其对以施压的空间。而特朗普领导的共和党正虎视眈眈,随时准备以"亲以色列"立场争夺选票。 联合国安理会第2720号决议明确要求"畅通无阻的人道援助",但缺乏强制执行力。秘书处人道主义事务官员的抗议,在以色列的安全关切面前显得苍白无力。这种制度性失效,正是多边体系在巴以问题上的缩影。 更棘手的是资金危机,美国国会冻结了对近东救济工程处的拨款,使该机构运营陷入困境。以色列可能正是看准联合国的弱势,才敢单方面改变援助政策。 面对援助缩减,哈马斯的反应令人玩味。其政治局局长哈尼亚发表声明谴责以色列,但未威胁终止停火。这种克制态度暗示,哈马斯可能更需要这段喘息时间重组力量。 地下经济的韧性将成为关键。加沙的地道网络可能重新活跃,通过埃及走私物资。但以军的新型探测技术已能发现地下30米的活动,这使得传统走私渠道风险大增。 加沙民众的适应能力超乎想象。许多家庭开始使用太阳能板充电,餐馆改用木柴烹饪。这种草根创新虽不能解决根本问题,但为争取生存时间提供了可能。 更令人动容的是社区互助网络。邻里间分享储水设备,医生组织流动诊所。这种自下而上的韧性,正是加沙人在长期封锁中练就的生存本领。 以色列的行动游走在国际法边缘。《日内瓦第四公约》第23条允许限制"可能增强敌方军事实力"的物资,但对"军民两用"物品的规定存在争议。燃料是否属于此类物资,将成为法律争论的焦点。 国际刑事法院已启动初步审查,但调查过程可能长达数年。这种司法延迟,使得以色列可以继续实施其既定政策。 以色列军方频繁发布视频,显示哈马斯从援助卡车上搬运物资。这些经过剪辑的画面,旨在强化"援助终会落入哈马斯手中"的叙事。而半岛电视台则持续报道医院缺电的惨状,形成鲜明的舆论对抗。 社交媒体的算法推送加剧了认知分裂。亲以用户看到的是哈马斯武装画面,亲巴用户刷到的是儿童挨饿的场景。这种信息茧房效应,使国际社会难以形成统一立场。 当加沙的落日映照在等待援助的人群身上时,这场看似简单的物资运输争议,已然成为检验国际秩序的重要试金石。以色列的决策虽有其战略逻辑,但将平民生存作为博弈筹码的做法,正在侵蚀现代战争的基本准则。 而国际社会的无力回应,则暴露出全球治理体系的深层缺陷。在这片古老的土地上,生存权与安全权的博弈,仍在以最残酷的方式持续上演。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 信息来源:以色列称15日起每天可进入加沙地带的援助物资卡车数量减半 2025-10-15 04:57·财联社