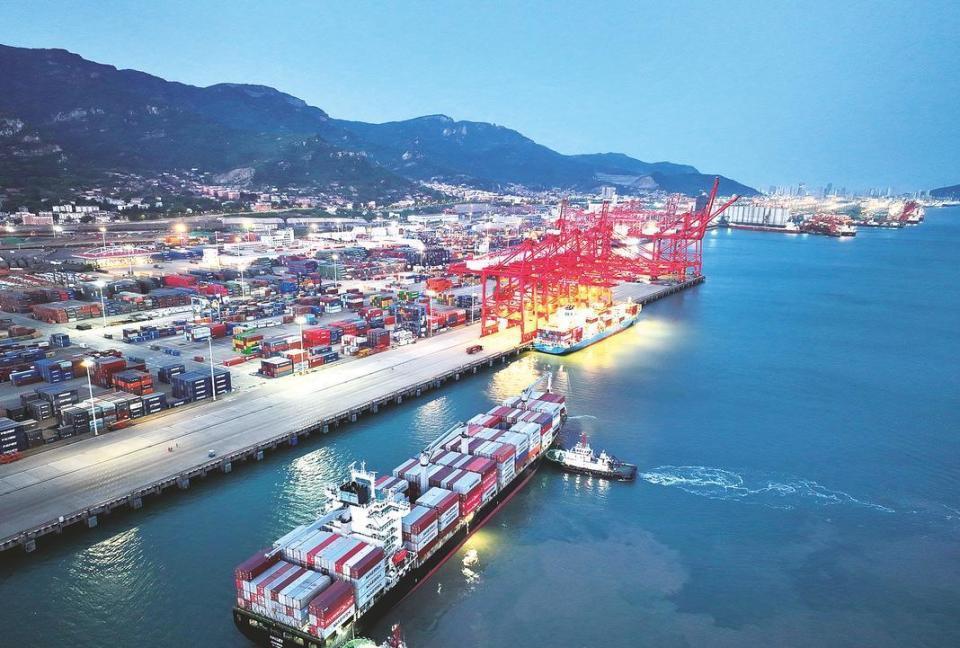

港口费72小时大反转,中国反制让美连夜改规则。10月14日,本该是特朗普政府对中国航运“下狠手”的日子,美国计划对所有中国建造、运营或拥有的船舶,以及部分外国汽车运输船,额外征收一笔“港口服务费”,初始费率每吨50美元,三年内涨到140美元。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 说起来,昨天原本是美国对中国航运业“下狠手”的日子,美国贸易代表办公室早早放话,要对所有中国建造、运营或拥有的船舶,以及一部分外国汽车运输船,强加一笔叫“港口服务费”的东西,起步每吨50美元,三年内涨到140美元。 这摆明了是冲中国来的:一边想卡成本,一边秀强硬,表面说是“公平收费”,实际上就是指名道姓地掐中国航运的脖子。 你细算这笔账就知道厉害了,一艘十万吨的油轮,单次停靠美国港口就要多掏几百万美元。 而美国算盘打得清楚,一边让中国企业负担沉重,一边借机扶持本土航运和造船业,还能在大选前捞点政治资本,看上去既能收钱又能拉票,可惜打的全是小九九。 可中方的反应堪称“当头一棒”,10月10日,也就是美方新规生效前四天,中国交通运输部直接公布反制措施——同一天生效、同样按吨收费,起点约56美元/吨,四年后涨到157美元。 更狠的是,引入了“25%股权穿透”条款:只要背后有美国资本超过四分之一,即便挂着利比里亚、巴拿马的旗子,也得乖乖交钱。 等于直接把覆盖面扩展到全球三成的运力,杀伤力远大于美方原始设计。 效果马上显现,大型船舶的单航次成本飙升,航运公司连夜算账,发现利润表撑不住,链条往下传导,运费上涨,终端价格跟着抬头,尤其是汽车和能源两个领域最先吃不消。 在汽车方面,运费涨一成,整车价格就得多1.5%到3%,美国消费者立马感受到通胀压力,能源方面更尴尬,美国是天然气出口大国,中国却是最大买家,硬收费用等于自己掐掉销路,能源商人第一个跳脚。 这才是中方反击的高明之处,既对等又精准:在时间上完全同步,不给美方占先;在对象上打透资本链条,逼得对方无法轻松绕过;在节奏上分阶段递增,留有缓冲,避免真的“鱼死网破”。 这压力来得太快太猛,美国只能急转弯,短短72小时,他们连夜修改规则,动作分三步,原本喊得震天响的150美元/吨,直接砍到46美元;特定船型,尤其是能源运输,还被豁免。 为什么退?很简单,国内三股力量推着走:一是物价压力,通胀不能再添火;二是产业游说,尤其汽车和能源部门叫苦连天;三是选战考量,贸然硬顶只会搬石砸脚。 而这场博弈没有停在政策回调,反而引发行业连锁反应。 不少公司考虑改旗挂靠,转去利比里亚、巴拿马等“方便旗”;或者改航线,经东南亚或釜山中转,虽然能绕开部分风险,但时间和保险成本都要涨。 还有东南亚港口乐开花,新加坡、马来西亚、釜山可能分流部分中美直挂航次,别人打架,它们趁机捡红利。 不过最头疼的是“股权穿透”,过去船东能靠股权结构藏身,现在得建立UBO(最终受益人)台账,合规成本飙升,对于跨国航运企业,这就是额外负担。 讲实在的,政策效果并非嘴上说说,三条硬数据能看出端倪:航线流量:中美之间的船舶流量下降约12%,说明运力正在重新配置。 还有运价成本:运输费用上升8%左右,企业报表上毛利空间被压缩,而市场反应更绝,亚洲航运股一度下跌超5%,在美方退让后跌幅收回,反映出预期差在收敛。 说白了,这场港口费大战,真正的看点在于规则的速度与精度,美国想靠单边收费打压对手,却没料到中国用“同步、对等、穿透、分阶段”四连招立刻对冲,逼得美方72小时内低头。 它提醒世界,在全球供应链高度依赖的格局下,靠单边加费维持优势行不通,被对等反制、被股权穿透后,政策很快就反噬自身。 这不是一场简单的港口收费战,而是一次贸易规则层面的反转案例,美国本想“先出招”,结果却被对手“反手秒对冲”,未来再想贸然出手的人,恐怕得先掂量掂量对方的反应速度了。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)

武当

无数事实告诉世界,美帝及其走狗就是世界动荡不安的根源。