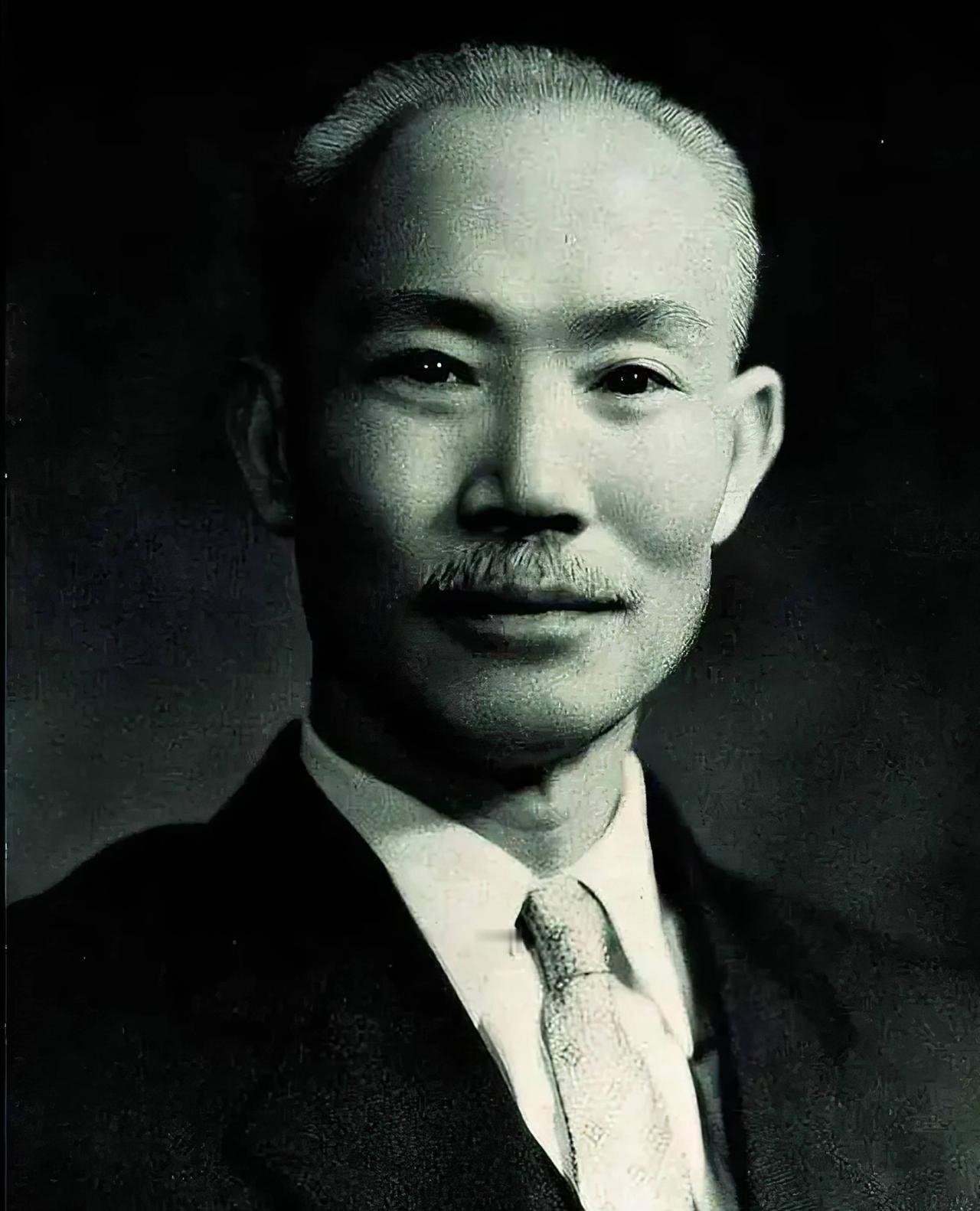

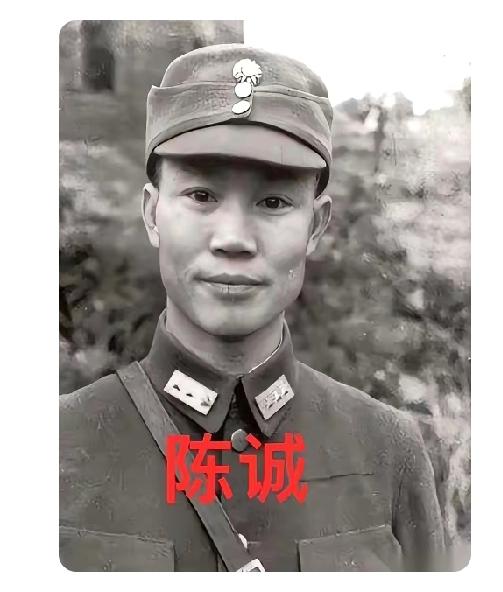

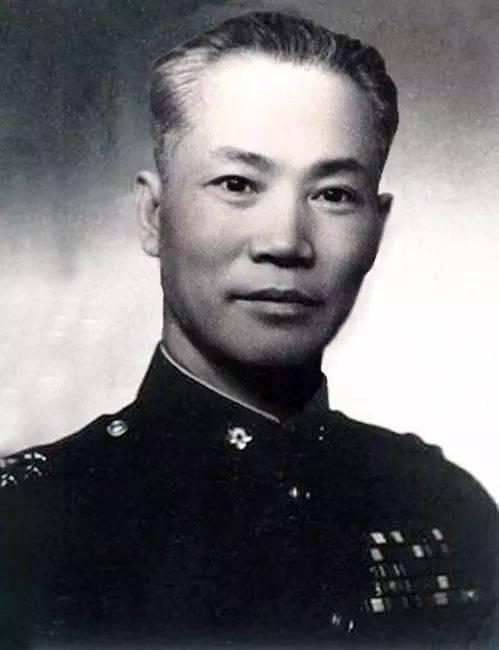

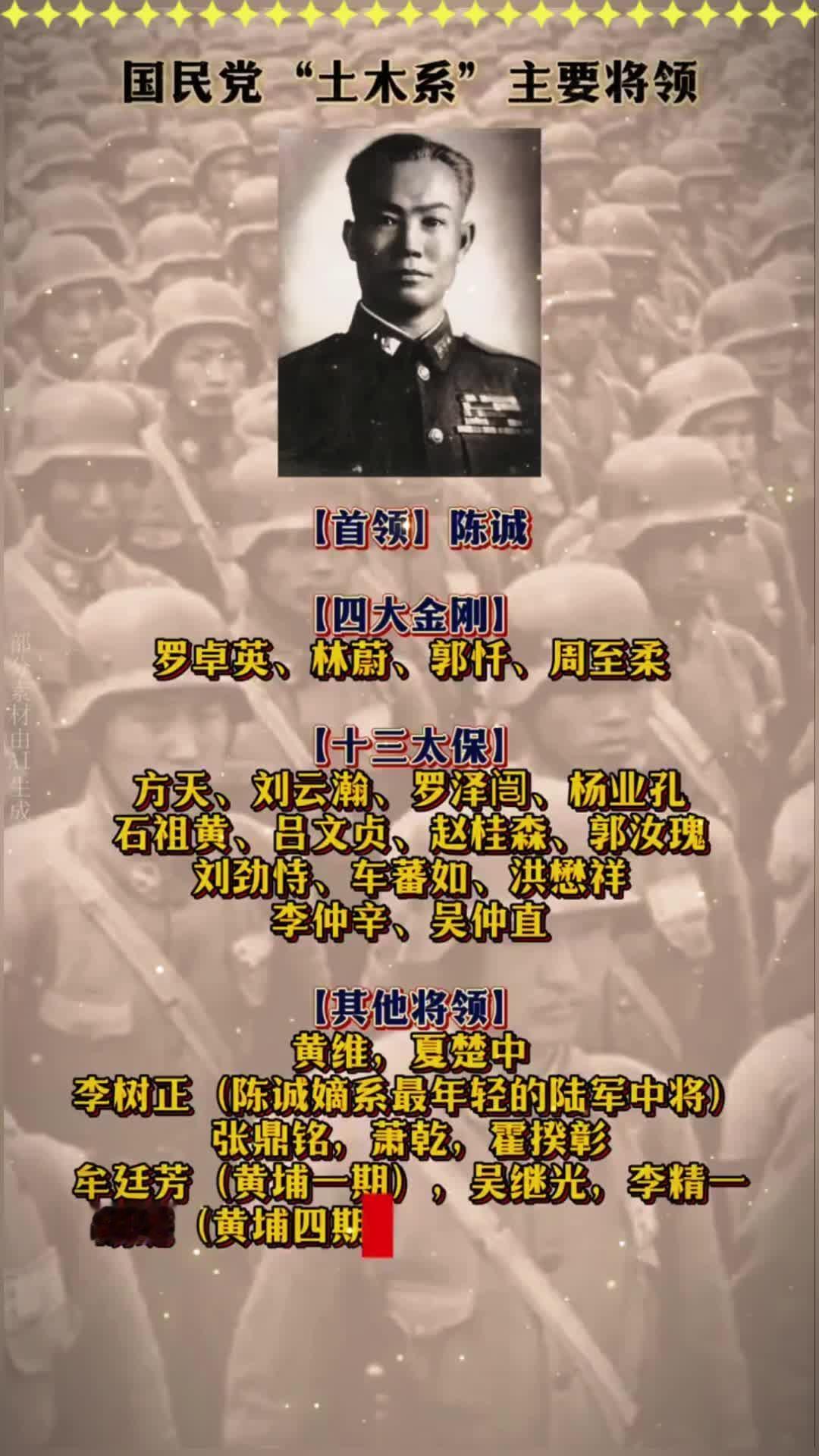

1950年,吴石牺牲后,妻子还被关押,陈诚为了报恩,3次给她减刑,不仅为她安排住所,还让吴石的孩子用“陈明德”的化名正常上学! 吴石和陈诚都是保定军校的学生。 但两人不是同期。 这段藏在历史缝隙里的往事,很少被人刻意提起,却偏偏藏着乱世里难得的人情温度。要知道1950年代初的氛围里,沾上“特殊身份”的家属往往步履维艰,吴石妻子原本面临的困境,不用想也知道有多难。可陈诚偏要逆着常规走,一次次为她争取减刑,还悄悄给孩子安排化名上学——这份情分,得从保定军校的老底子说起。 陈诚进保定军校时,吴石已经是学校里小有名气的学长。那时候军校条件苦,天不亮就得出操,夜里还得啃晦涩的军事理论,陈诚刚入学时水土不服,好几次考核都差点挂科。是吴石主动把自己的笔记借给他,还利用休息时间帮他梳理战术推演的思路,甚至把自己攒了半个月津贴买的军事地图,偷偷划了重点送给陈诚。这份学长对学弟的帮扶,在当时的军校里不算罕见,却被陈诚记了一辈子。 后来两人各自走上不同的路,一个深耕军事研究,一个在军政领域步步高升,平日里交集不算多,但逢年过节总能收到对方的问候。直到1950年吴石牺牲,他的家人一下子陷入绝境,妻子被关押,孩子连校门都不敢靠近。消息传到陈诚耳朵里时,他正在办公室批阅文件,手里的笔顿了很久,最后还是拨通了相关部门的电话。 第一次减刑时,不少人劝他别蹚这浑水,毕竟“立场”是当时最敏感的弦。可陈诚只说了一句:“我认的是当年帮过我的吴石,不是别的。”他亲自找档案部门核实情况,又以个人名义担保,才把刑期减了下来。后来见吴石妻子出狱后没地方住,他又悄悄托人在郊区找了间带小院的房子,还按月让人送去生活费,怕人家不肯收,只说是“老军校同学的互助”。 最让人动容的是孩子上学的事。那时候“成分”不好的孩子想进普通学校太难,陈诚知道后,专门让人给孩子办了“陈明德”的化名——“明德”两个字,既是希望孩子能明事理、有德行,也是暗里藏着对吴石的纪念。开学那天,他还特意让副官去学校叮嘱老师,别让孩子受委屈,就当是普通学生对待。 有人说陈诚这是“冒险报恩”,可在那个特殊的年代,他完全可以装不知道,毕竟两人早已不是一条路上的人。但他偏不,非要把这份几十年前的学长情,化作对故人遗属的守护。这份举动,没有轰轰烈烈的宣传,也没有载入什么史册,只在少数知情人的回忆里留下痕迹,却比很多宏大的叙事更让人觉得温暖。 要知道,历史从来不是只有冰冷的事件和数据,那些藏在细节里的人情世故,才是让过去变得鲜活的关键。陈诚的做法,或许不符合当时某些“规则”,却守住了做人最基本的道义——别人帮过我,我就不能在人家落难时转身走开。这种朴素的价值观,放在任何时代都值得被记住。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。