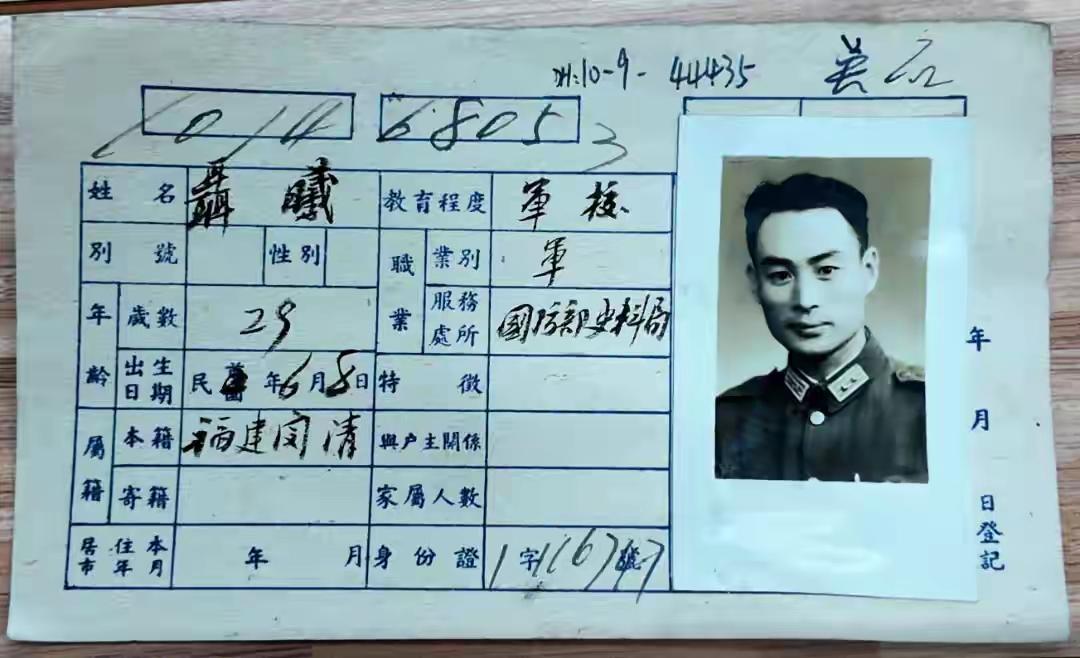

审判席后的风骨:刘若英爷爷与吴石案的一段动人往事 在2013年北京西山无名英雄纪念广场落成前,“密使一号”吴石的故事在半个多世纪里始终藏在历史深处。而更令人意外的是,这场震动台湾的间谍案背后,还藏着文艺界熟知的刘若英家族的一段往事——她的爷爷刘咏尧,正是当年审判吴石的三位法官之一,更在宣判后冒着杀头风险为“敌人”求情。 1950年的台湾,正被“白色恐怖”的阴霾笼罩。街头巷尾贴满“匪谍就在你身边”的标语,电影院开场必先打出“通匪者杀”的警示,告密成了常态,特务如影随形。就在这样人人自危的氛围里,一桩代号“密使一号”的间谍案炸开了锅,蒋介石亲自督办,要求“速审速决”。 站在被告席上的吴石,是国民党军界响当当的人物。这位福建闽侯出身的中将,保定军校毕业後又留日深造,在日本两所军校都拿过全校第一,能文能武、精通双语,被称为“十二能人”。从抗日战场的第四战区参谋长,到退守台湾后的国防部参谋次长,他手握军界核心机密,却早在1930年就秘密成为中共情报员。渡江战役前,他冒死送出的长江布防图,细致到团级部署;退守台湾后,金门战役、舟山撤退等关键情报,都由他辗转传回大陆,被毛主席赞为“虎穴忠魂”。 案子的败露源于叛徒蔡孝乾的出卖。1950年3月,保密局从吴石家中搜出密码本和情报文件,这位中将在家中被捕时,仍保持着军人的挺拔派头。蒋介石震怒之下,指定二级上将蒋鼎文担任审判长,搭配两位中将韩德勤与刘咏尧组成高等军法会审庭——这三人都是黄埔系老资格,抗日战场上立过战功,在动荡的军界根基深厚。 时年43岁的刘咏尧,是三人中最年轻的一位。这位湖南醴陵人17岁就考入黄埔一期,是同期中年纪最小的学员,20出头就在北伐战场从营长火速升为团长,抗战时在华北、华中打过硬仗,1945年便已晋升中将。退守台湾后,他任总统府战略顾问,正是仕途稳进的阶段,没人想到他会在这桩铁案上“犯糊涂”。 审判从4月拖到6月,远超蒋介石“速审”的预期。三位法官对着堆成山的卷宗,看到的不仅是“叛乱证据”,更是一群军人的过往:吴石的抗日勋章、陈宝仓的空军战绩、聂曦的战场履历,连女地下党员朱枫,在酷刑中都始终坚贞不屈,曾咬碎金手镯吞服自杀明志。法庭上,吴石坦然承认身份却拒绝认罪,浑身是伤仍挺直腰杆的模样,戳中了三位老军人的心底。 按军法,证据确凿的吴石必死无疑。但审判结束后,蒋鼎文、韩德勤、刘咏尧三人却联名写下呈文,在拟判死刑的同时,恳请蒋介石“重判免死”,理由是“罪犯庭上保持军人本色,有悔过诚意”。这封呈文无异于在枪口下递谏书——在白色恐怖年代,为“匪谍”说情,与通匪同罪。 6月7日,蒋介石看到呈文后果然大怒,亲笔批示“审判不公,为罪犯说情”,直接将三人革职查办,记大过处分。他特意加了句“死要见尸”,彻底堵死了转圜余地。1950年6月10日,吴石与朱枫、陈宝仓、聂曦在马场町从容就义,临刑前吴石写下绝笔:“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”。 三位法官的政治生涯就此终结。蒋鼎文此后只挂着闲职,韩德勤彻底淡出公众视野,刘咏尧则退出军界,转而著书办学,留下《政治学概论》《人生哲学论》等著作,直到1998年病逝。他们用仕途换来了一场无果的求情,在史书上只留下“审判不公”的记录,这段往事直到多年后才随档案解密浮出水面。 有人说这是“英雄惜英雄”,其实更是军人风骨的共鸣。刘咏尧与吴石,一个坚守国民党阵营,一个投身革命事业,信仰相悖却同样历经战火洗礼,懂得军人的忠诚与气节。在政治斗争的绞杀场里,三位法官冒死求情的举动,不是对信仰的背叛,而是对“人”的尊重——他们或许不认同对方的选择,却无法无视那份穿越阵营的赤诚与刚毅。 如今人们熟知刘若英的歌声与演技,却少有人知她的爷爷曾在历史的夹缝中,写下过这样一段关于风骨的注脚。而吴石将军的遗骸,也在1994年归葬北京香山公墓,那颗“向北明”的丹心,终得归宿。这场跨越阵营的敬意,终究穿越了岁月的硝烟,成为历史深处最动人的人性微光。