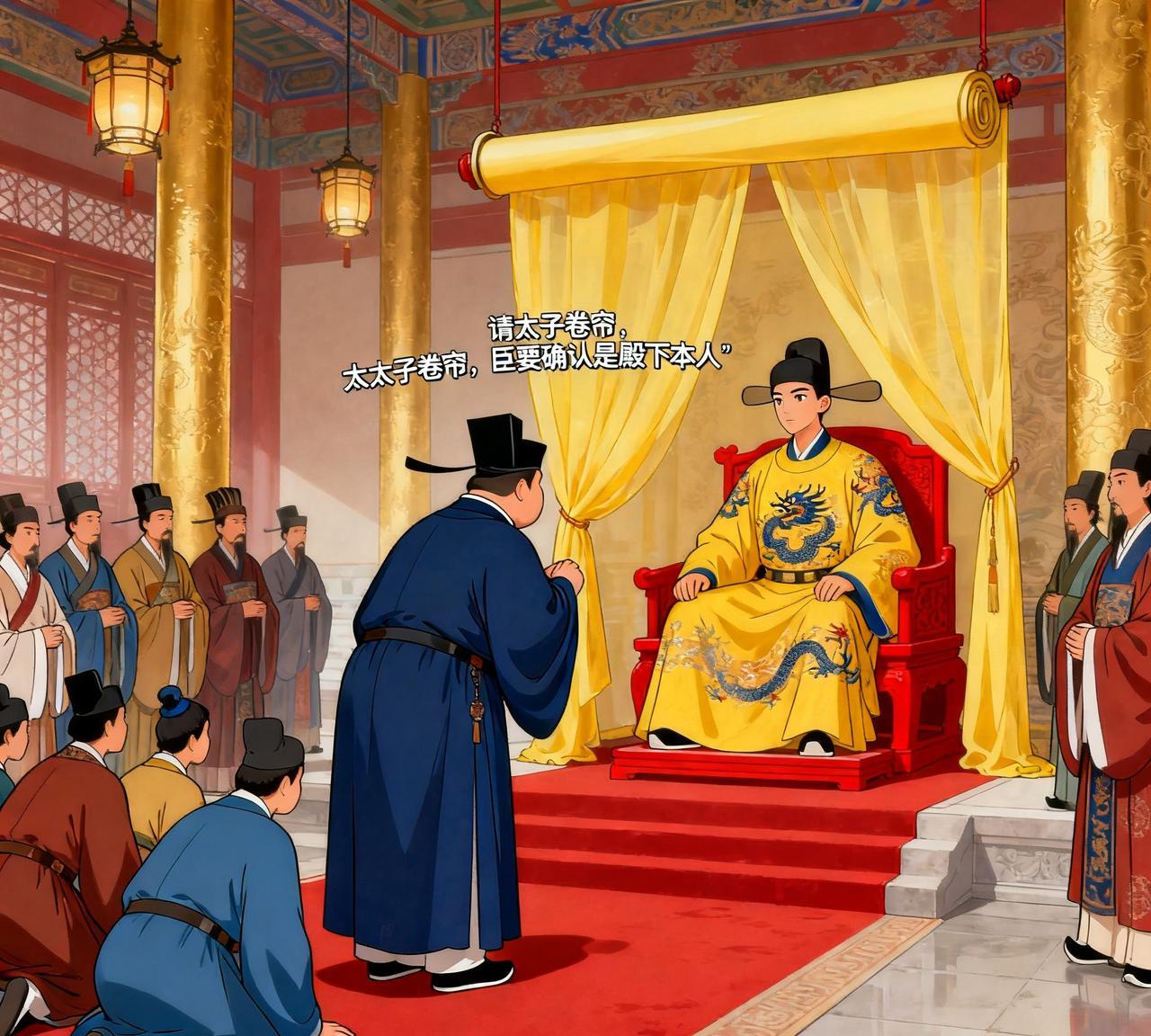

1667年,鳌拜列出24条罪状,想处死苏克萨哈,但康熙不同意。谁知,鳌拜却挥舞着拳头,逼近康熙,康熙吓得连连后退。 殿内的烛火跳动,影子映在金漆的柱上。少年皇帝坐在龙椅上,脸色有些发白。鳌拜的身影挡住光,像一堵墙,步步逼近。空气里弥漫着一股铁的气息,安静得能听见盔甲摩擦的声响。 苏克萨哈的案子摆在御案上,二十四条罪状整整齐齐。鳌拜咬着字句念完,声音沉重。所有人低着头,不敢呼吸。 康熙想开口,却被那道目光锁住。那一刻,朝堂像被冻住,只剩下权力的气压在挤压。 鳌拜的权势积得太久,连皇帝都压得喘不过气。自顺治去世后,四位辅政大臣共理朝政,本意是扶持幼帝。年少的康熙登基,国事全由四人定夺。 鳌拜仗着军功最重、旗地势力最广,渐渐压过索尼、遏必隆与苏克萨哈。朝中奏折都得先过他手,哪怕皇帝批示,也要看他脸色。 御前侍卫见他进殿,都不敢直视。议政大臣的厅堂成了鳌拜的地盘,奏章堆在他脚边,手指一指,官职生死。 少年皇帝并非懦弱。康熙早就察觉,权力被架空。表面顺从,心里暗记每一次会议上的细节。鳌拜强硬,苏克萨哈谨慎,两人暗中较劲。 一次朝会后,苏克萨哈称病不出。鳌拜抓住机会,指斥其“怠政”“离职意图”,拉着党羽草拟罪状,一口气列出二十四条大罪,连谋逆之名都写进去。 文件送进宫,康熙看完后放下笔,沉默了很久。处死辅臣非同小事,少年心中有数,一旦点头,鳌拜的势力再无人制衡。 朝堂再开时,鳌拜面色冷峻。那份罪状已经准备好,摆在金漆案上。康熙想拖一拖,鳌拜的手已重重拍在桌面。奏折震得纸页乱飞,殿内一阵死寂。康熙抬头,那双眼像两柄刀。 鳌拜上前一步,拳头紧握,语气带威。殿外的侍卫垂首不动,空气压抑得发闷。康熙手指微抖,心底燃起一股冷意。明面上是辅政之臣,实际已变成掌权之主。那一刻,年少的天子真正感受到皇位下的危机。 苏克萨哈被押往刑部,案卷飞快定案。监狱大门合上时,外头的雨下得急。数日后,处决的命令盖了玺印。风吹过午门,旗帜猎猎作响。 苏克萨哈的名字从官署册页上抹去,只剩一堆灰白的纸。朝堂上,鳌拜意气风发,站在殿中如山。康熙在案后冷冷看着他,眼神深藏。 那天夜里,皇帝召来近侍,让所有年轻侍卫加强训练,又命人在宫中修缮小院,暗地里安排布防。那是反击的开始。 鳌拜越发嚣张。官员进宫,行礼不再看皇帝,目光都先投向鳌拜。他更改军制,任人唯亲,连皇族事务也要过问。宫内议事,康熙话音未落,他已打断。 少年皇帝把怒气压在心底,一言不发。直到有一次,鳌拜强行更改旗务,激起满朝不满。康熙见势,暗中扶持索尼旧部,悄悄布局。宫中的年轻侍卫队成了他手中暗棋,表面操练,实则是擒拿之策。 1669年夏,阳光炙热,紫禁城内风静无声。康熙借口召见鳌拜商议旗务,特令侍卫数十人守于殿外。鳌拜进殿,身着盔甲,腰配宝刀,神态自若。 少年皇帝笑着请坐,桌上茶水未动。几句寒暄后,侍卫奉命进殿“行礼”。那群年轻人动作迅速,骤然出手,合力压制鳌拜。桌椅翻倒,茶水溅地,盔甲声与喘息混在一起。 鳌拜怒吼,挣扎未果,被牢牢按住。那一刻,康熙站起身,目光如刃。朝堂重归宁静,权力重新回到皇帝手中。 鳌拜入狱,罪状重新清点。那份名单上,二十四条罪,笔迹仍旧熟悉。只是这次,审判的印章来自康熙亲批。数月后,鳌拜被定为“专权擅政、威胁君上”,罪状盖棺。 少年皇帝坐在案后,笔锋干脆,不再颤抖。宫外风起,旗帜猎猎作响,仿佛宣告一个新的时代开始。那一年,康熙十五岁。 这场权力较量,从少年到老臣,从拳头到印玺,交织了数年的阴影。有人说鳌拜粗野跋扈,也有人称他忠勇过人;有人同情苏克萨哈的死,也有人感叹皇权的回归。 朝堂的风波散去,史册的墨迹留下。那场逼近的拳头,或许未必真实,却成了权力斗争最鲜明的象征。金銮殿外的阳光透过屋檐,照在石阶上,光影交错——一如那段岁月,锋利又短暂。