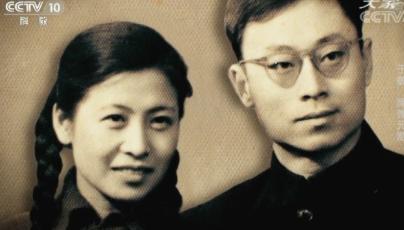

于敏在北大攻读物理期间,有次数学系出了一场超高难度的考试,平均分才20分,而他竟考了100分,这还只是开胃小菜,真正震撼的是后面这件事! 1946年,17岁的于敏考入北京大学物理系。当时的北大聚集了中国最顶尖的青年才俊,数理化专业的学生个个学识渊博。 数学系有一次出了场被称为“地狱级难度”的考试,试题出自当时国内著名数学家华罗庚之手。全系平均分只有20分,就连不少研究生都败下阵来。 消息传到物理系,于敏听后心生好奇,便要来一份试卷自己试试。结果,仅仅用了不到两个小时,他就交出了完美答案——100分。 监考老师不敢置信地多次核对答案,最终确认无误。消息传出后,北大校园一片轰动。有人惊呼:“这小子,天生就是干理论的料!” 可于敏自己却淡淡地笑了笑,说:“数学只是工具,真正的难题在于理解自然的规律。”那一年,他才18岁。 大学毕业后,于敏留校任教,主攻理论物理。新中国成立后,他进入中国科学院近代物理研究所,从事原子核理论研究。 1950年代,中国的原子能事业刚刚起步,于敏便投身其中。他常常在实验室一坐就是十几个小时,推演复杂的公式,计算粒子反应的可能性。 他有着过人的逻辑思维能力与近乎偏执的钻研精神。为了研究核反应机制,他可以几天几夜不眠,桌上堆满演算纸,墙上贴满推导式。 别人笑他像“疯子”,他却说:“要想在理论上突破,就得和上帝掰手腕。” 他的才华引起了钱三强的注意。1958年,钱三强向中央推荐他参与国家最高机密的“核武器理论研究”工作。那一年,于敏刚满32岁。 自此,于敏“消失”在公众视野长达28年。家人、朋友,甚至妻子,都不知道他在做什么。那段时间,他被调入北京西郊一个代号为“九所”的研究基地,参与中国氢弹理论的攻关。 氢弹的理论比原子弹复杂千百倍。原子弹依靠铀或钚的裂变释放能量,而氢弹则要实现氘、氚的聚变,这需要在极短时间内产生高温高压环境,相当于“在地球上点燃太阳”。 当时,中国没有计算机,没有完整的实验数据,一切都得靠人工计算。几十页公式,一步出错,全盘推翻。研究组成员都在崩溃边缘徘徊。有人劝于敏:“要不歇几天?” 他摇摇头说:“歇下来容易,再干起来就难了。” 在那段漫长的岁月里,于敏几乎每天只睡三四个小时。 一次深夜,他突然在推导中发现一个关键误差,立刻冲出宿舍,披着大衣在雪地里跑到办公室,反复演算,直到凌晨天亮。第二天,他抱着厚厚一叠计算纸交给同事:“这可能是突破口。” 后来事实证明,那一次的灵感,正是中国氢弹理论模型建立的关键一步。 1964年,中国第一颗原子弹成功爆炸,举国欢腾。但在于敏心里,这只是“第一步”。因为他知道,真正能让中国在核战略上立于不败之地的,是氢弹。 1965年底,于敏带领团队提出了中国独立的氢弹理论方案。没有任何外援,没有任何资料,全靠自己的推导与计算。 1967年6月17日,中国第一颗氢弹成功爆炸,仅用两年八个月,创造了世界核史上的奇迹。 在成功那一刻,于敏没有去现场。他坐在北京的研究所办公室里,静静听着电话那头传来的报告:“氢弹爆炸成功。” 他只是淡淡地说了一句:“这说明,中国人能行。”然后继续低头在纸上写公式。 那一年,他44岁。可直到几十年后,他的名字依旧不为人知。因为这是国家最高机密。 长期的高强度工作让于敏落下了严重的胃病、心脏病。他的妻子高洁后来回忆:“他常常夜里醒来,坐在床边喘气。可一旦身体稍微缓过来,就又去写公式。” 直到1988年,他才被允许“露面”,重新回到公众视野。当媒体第一次问他:“您是氢弹之父吗?”他却摆摆手说:“我只是团队的一员,功劳属于国家。” 于敏一生极其低调,从不接受个人荣誉。2009年,他获得“两弹一星功勋奖章”,那是国家级最高荣誉之一。 领奖时,他的身体已经极度虚弱,却仍坚持站起来说:“我这一生没有后悔过为国家做的选择。” 2015年,于敏因病去世,享年89岁。临终前,他仍嘱咐弟子:“要继续研究基础理论,不要让我们的思维停在过去。”